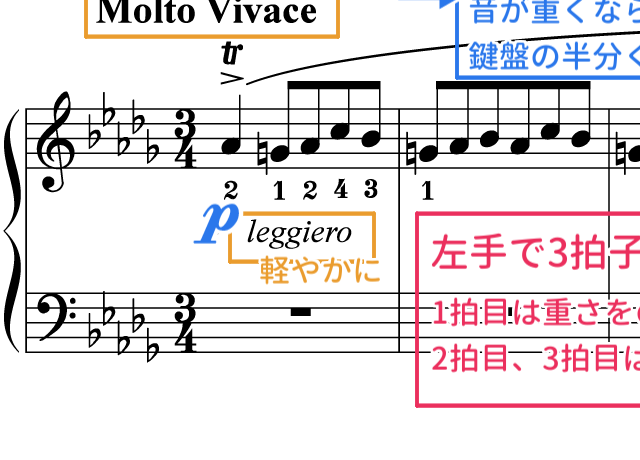

難易度・弾き方・練習のコツを解説!

1. 全体の難易度 4(中級上)

オクターブの和音が出てこないので、手の小さい子供の発表会の選曲にピッタリ。 大人の初心者にとって難しい速いパッセージが続くため、 テクニック面より4となっていますが、 子供の場合は、指が動くのであればソナチネ中・終盤レベルで演奏できます。

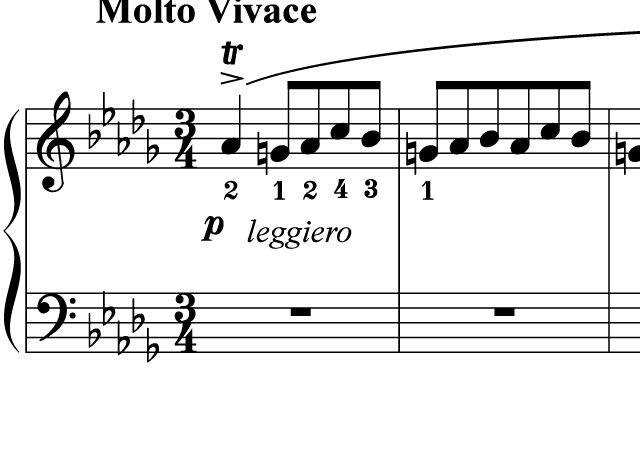

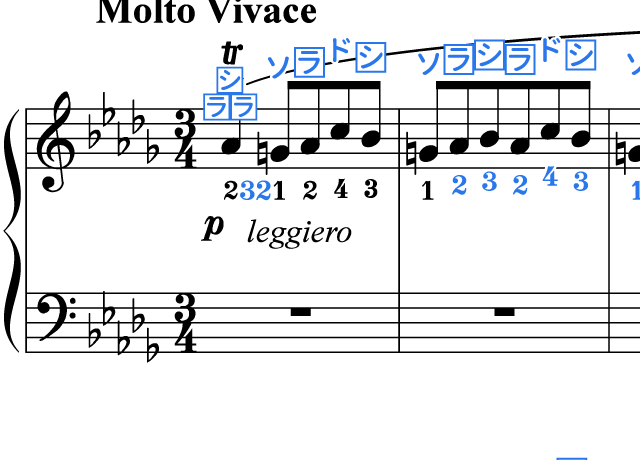

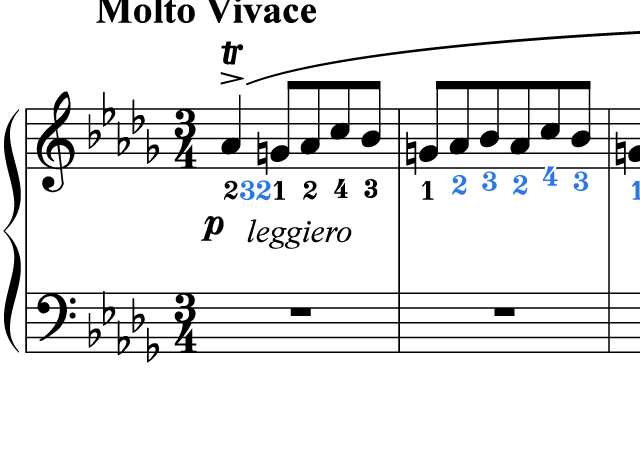

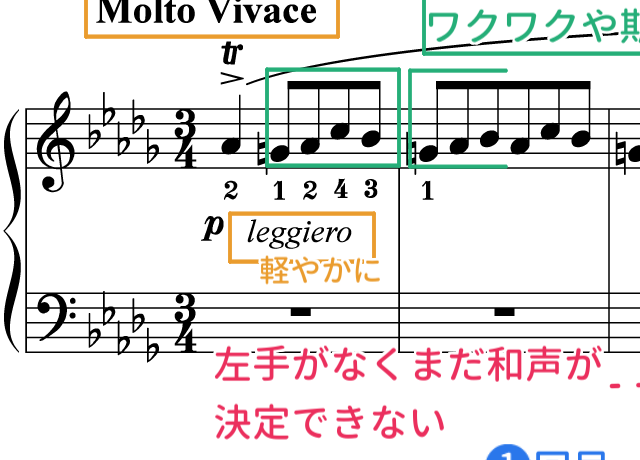

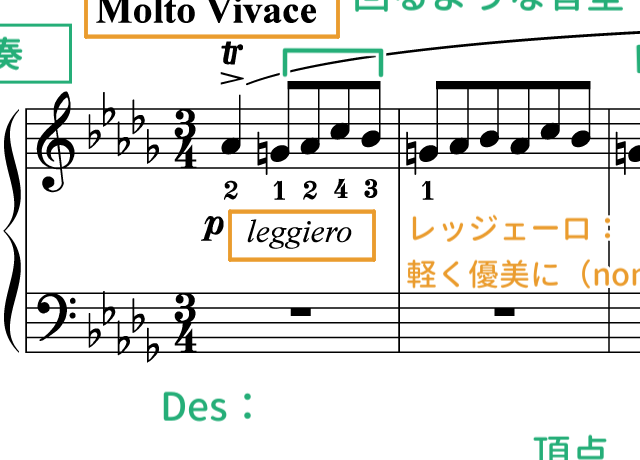

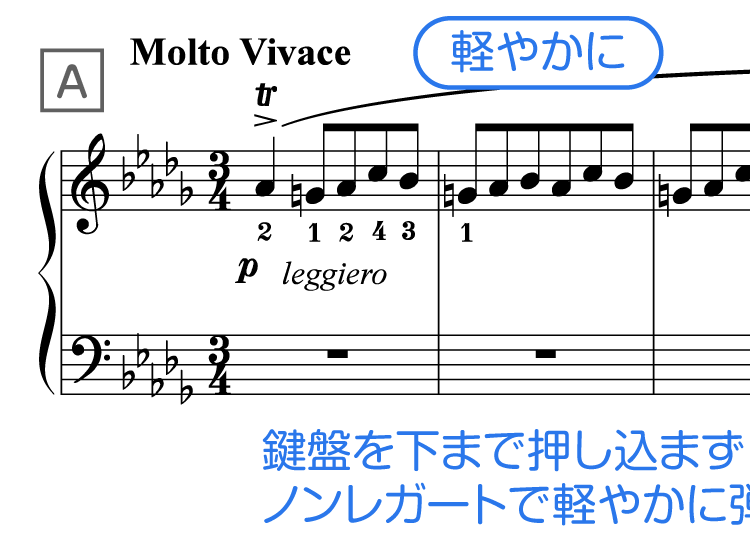

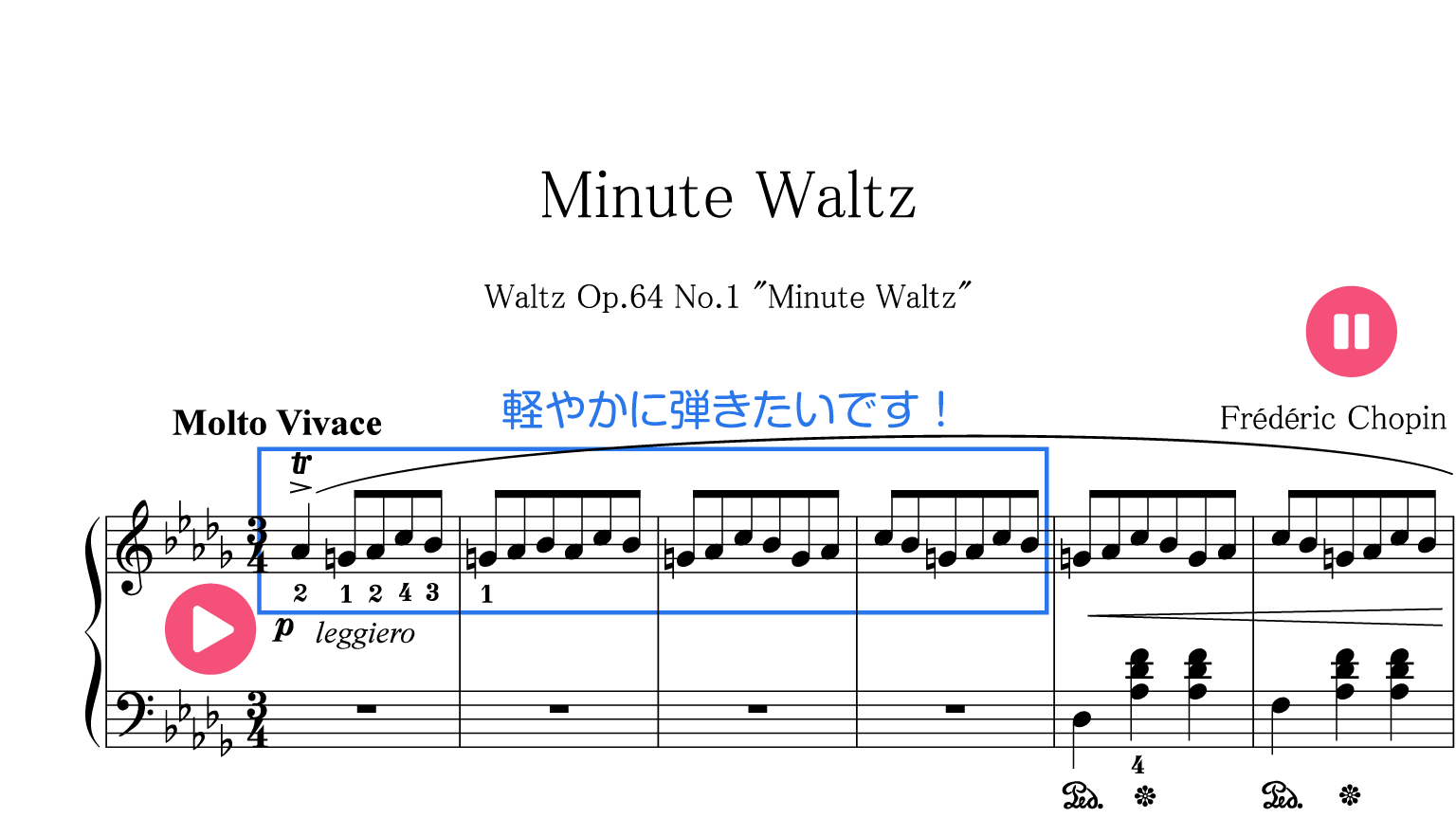

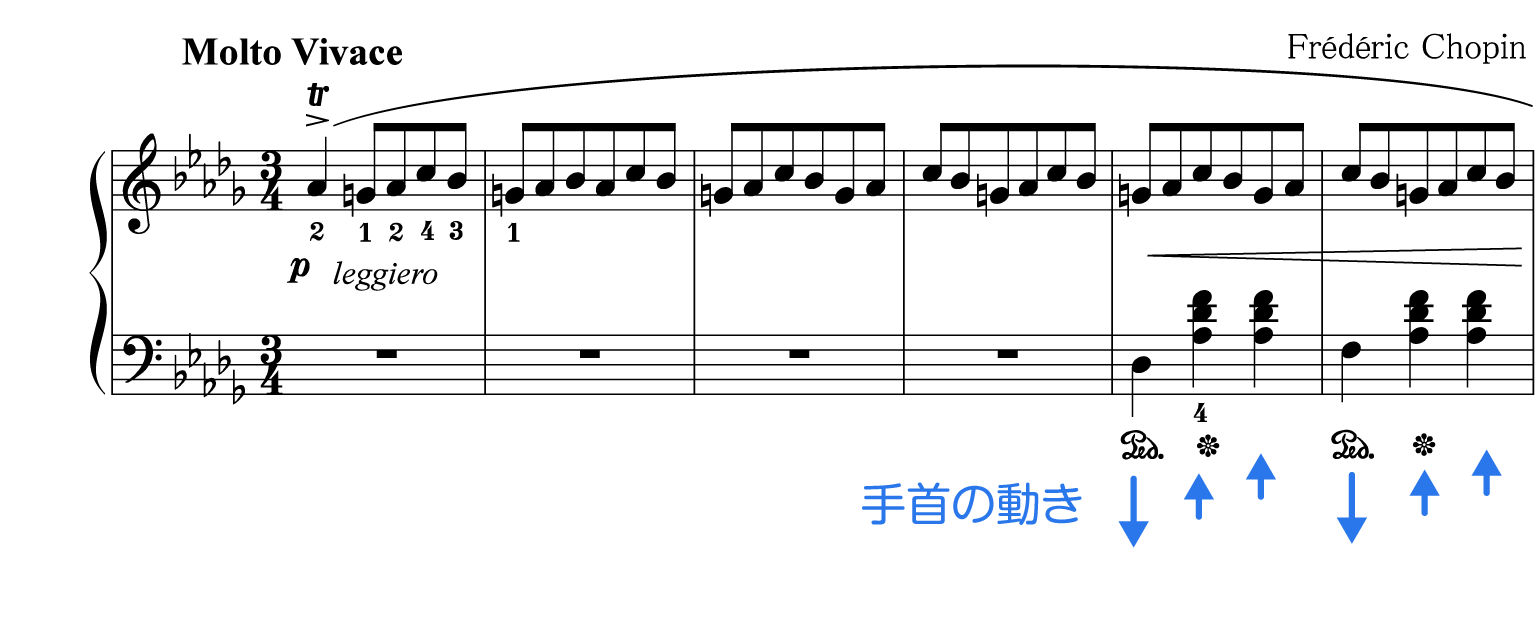

2. 冒頭(A~)

1. 右手を軽やかに弾くように

鍵盤を下まで押し込まず、ノンレガートで軽やかに弾きましょう。

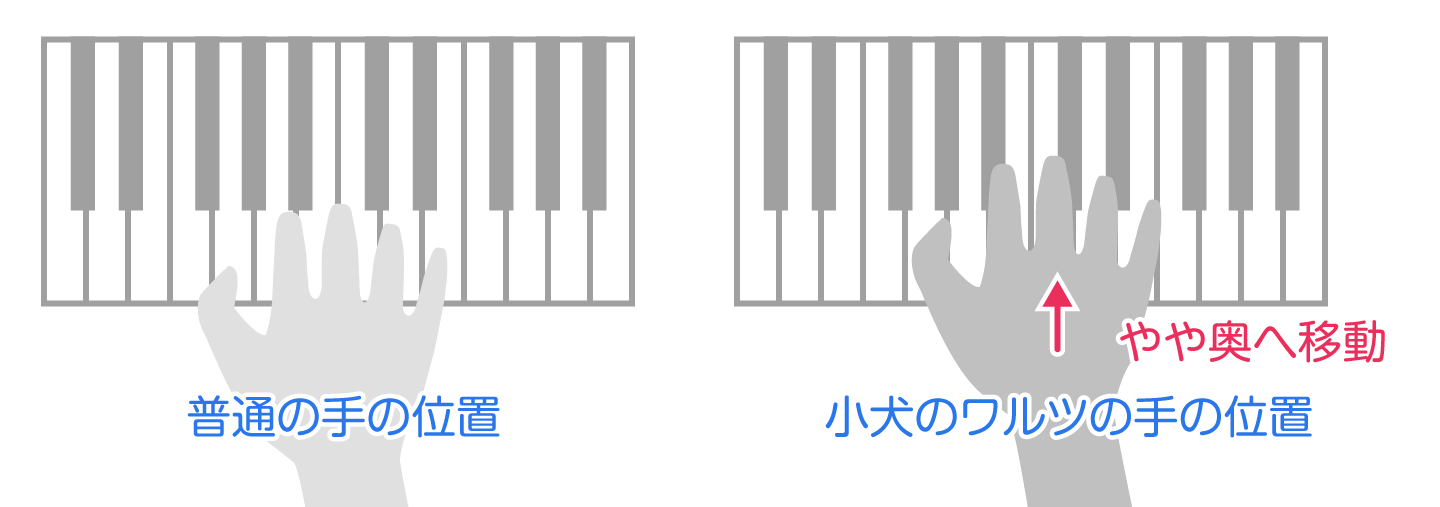

1. 手の位置を奥へ

黒鍵が多いので手のポジションをやや奥にすると楽になります。

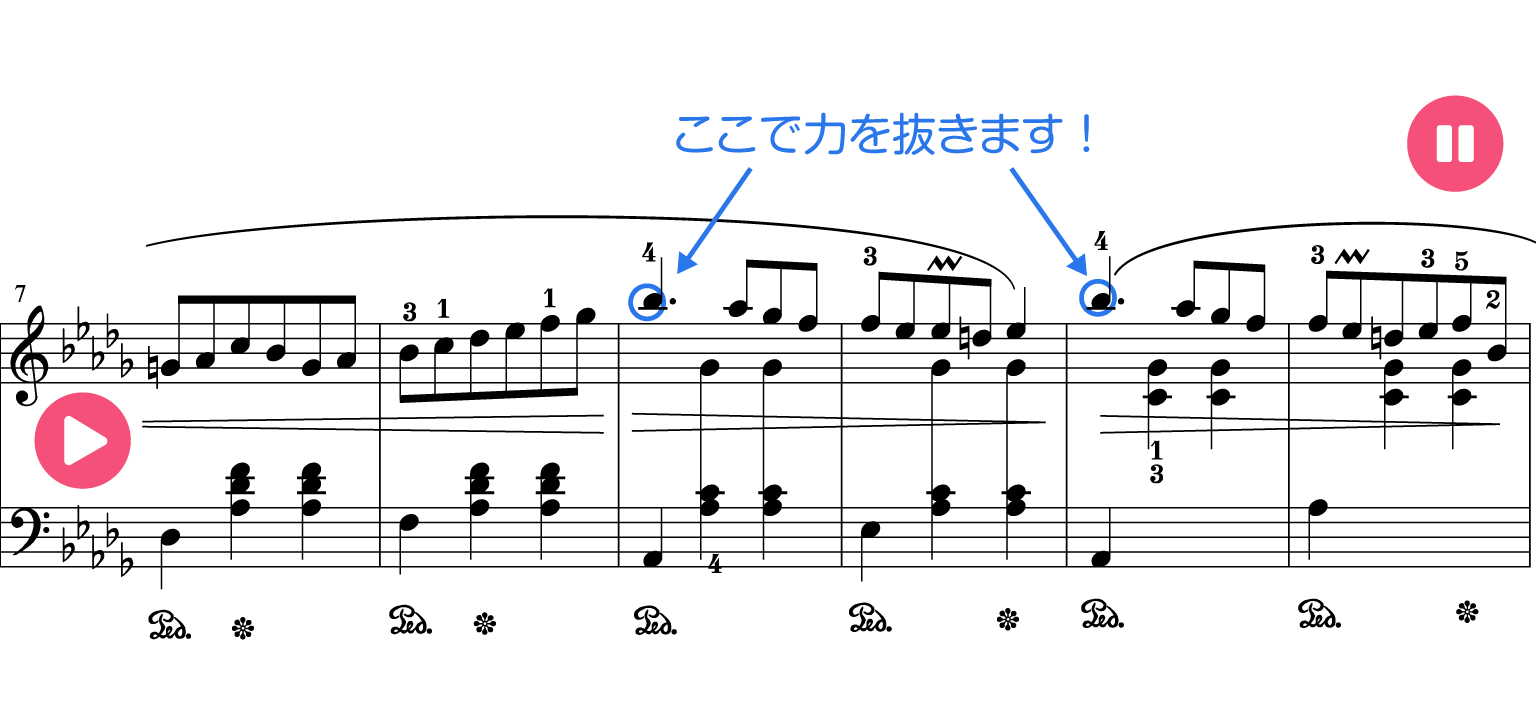

2. 力を抜く場所を意識して

ずっと八分音符なので、手首が硬直して疲れやすいです。

力を抜ける場所で十分休むことを「意識」しましょう!

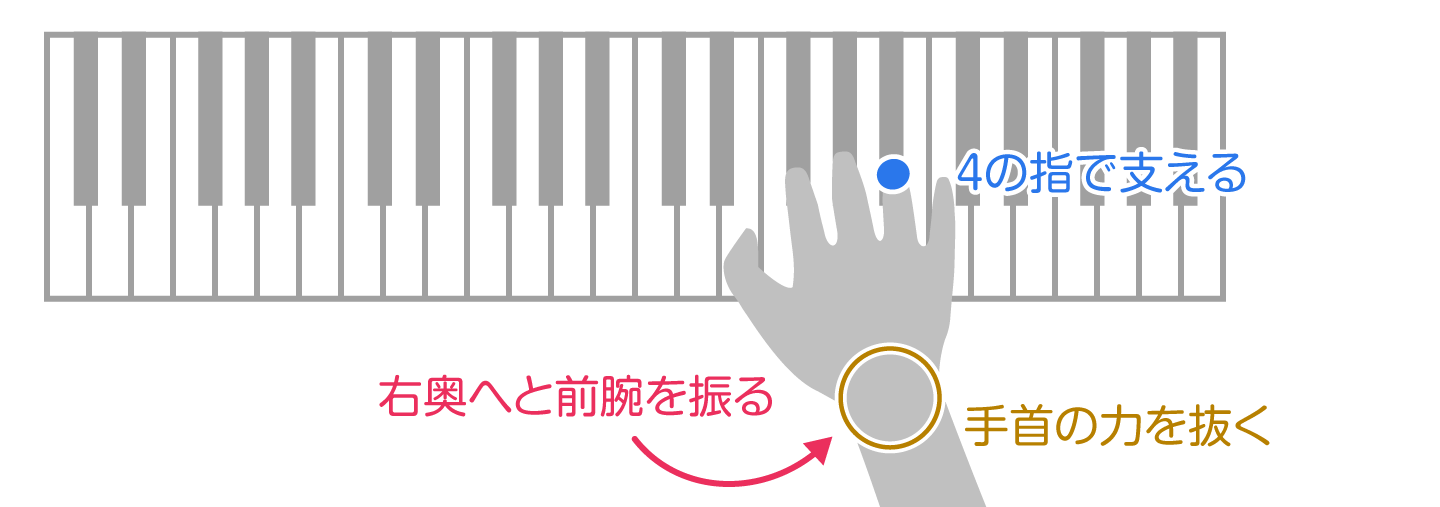

イラストでは「右奥」に腕を振っていますが、方向は「右」でも「上」でも大丈夫です。

(力を「意識して」抜くことが大切です!)

ある程度のスピードで弾くためには、「指の付け根の筋力」がどうしても必要になります。

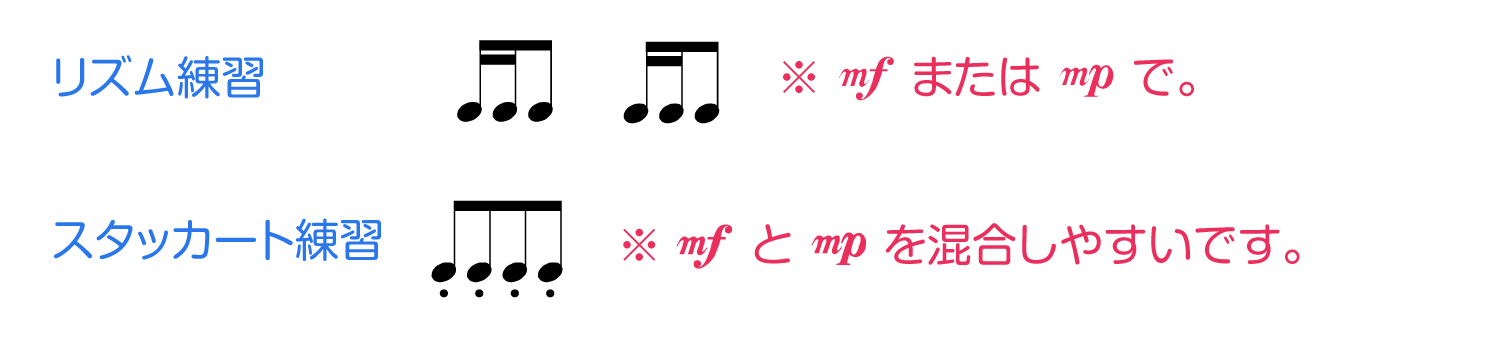

効率的に鍛えるために、スタッカート練習やリズム練習がオススメです。

スタッカート練習は、軽やかにノンレガートで弾く練習にもなります。

リズム練習は3音符系で最も単純なリズムをオススメします。(リズム練習を正しく行いやすいため)

2. トリルを軽やかに弾けるように

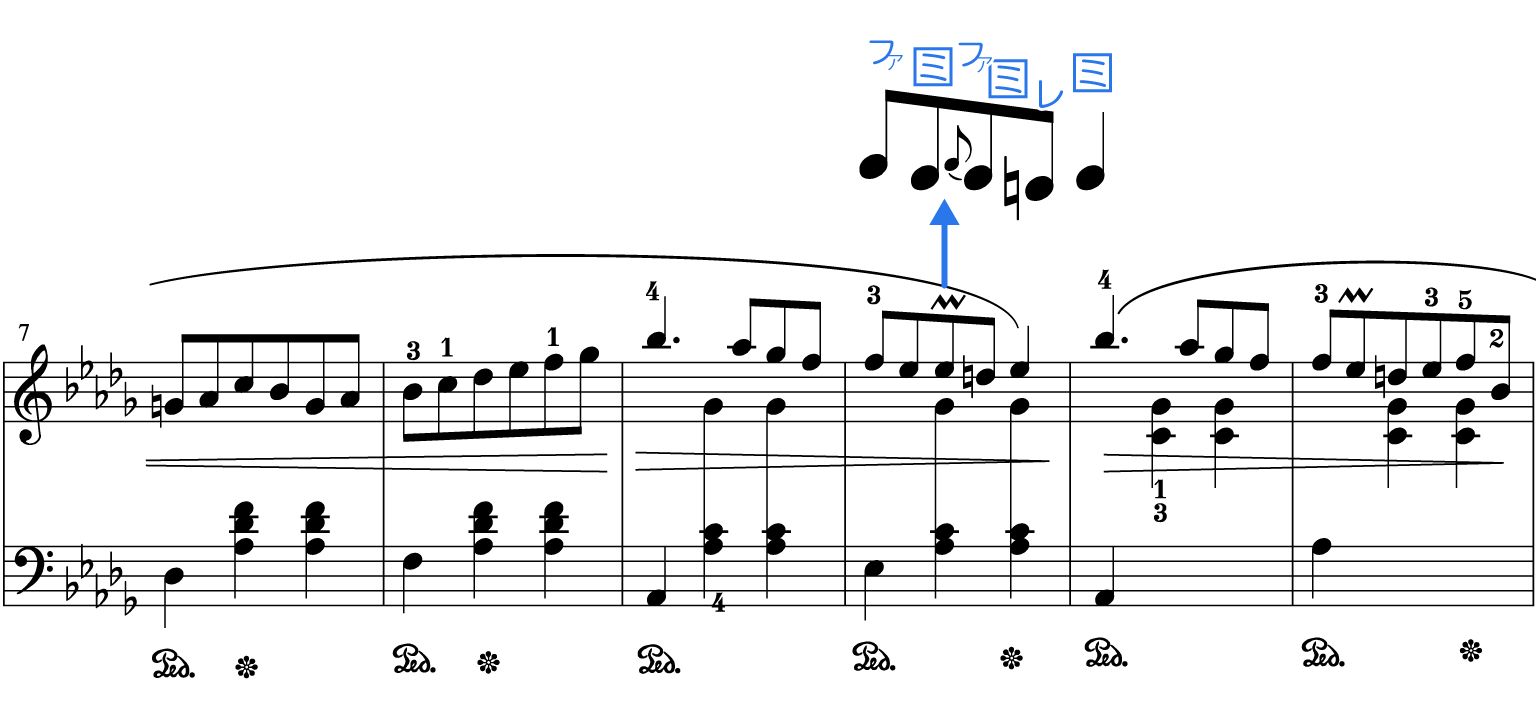

トリル(ミ♭ファミ♭)は「軽く」「浅く」が基本です。

(小さなお子様には伝わりやすい言葉を選んでください。)

理由としては・・・

- 鍵盤を深くまで押し込んでしまうと、2回目のミ♭までに鍵盤が上がりきらないから

- 「指を上げること」自体にかなりのエネルギー(筋力)が必要だから

・・・という2点です。

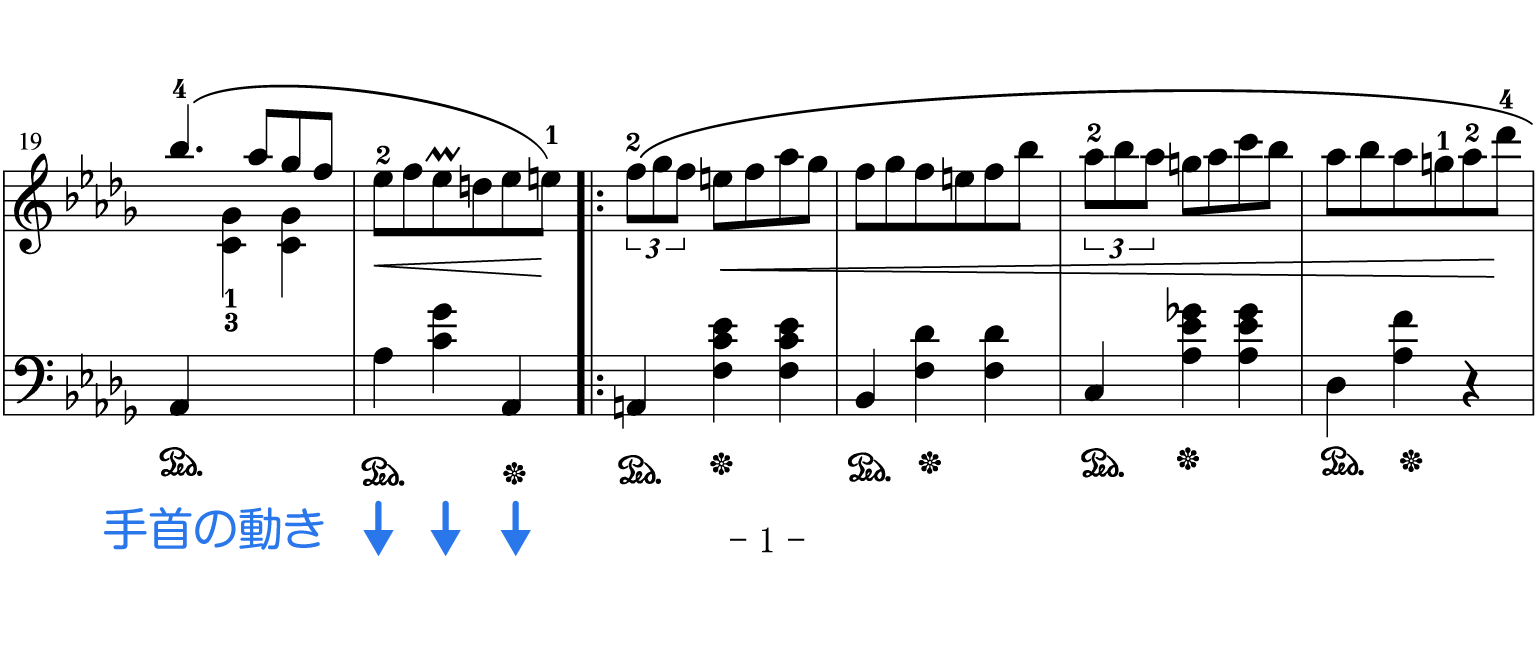

1. 10小節目のトリルは前打音でも

10小節目のトリルは難易度が高いです。

難しい場合は、ここは「ミ♭ファミ♭」ではなく「ファミ♭」で練習するのも手です。

(トリルを入れるプレッシャーで手に力が入っては勿体無いので、バランスを見て判断していただけたらと思います!)

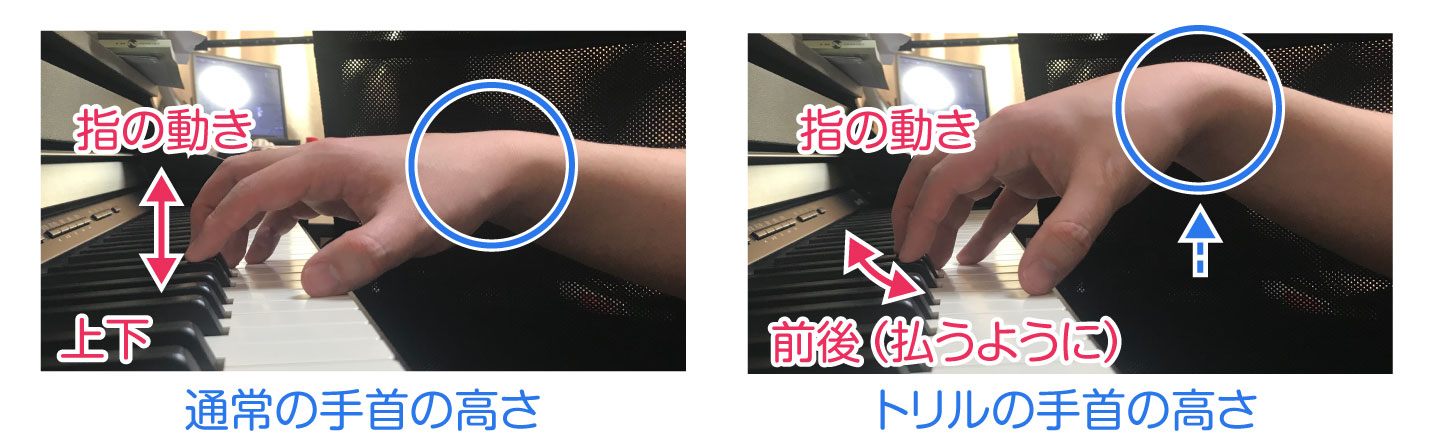

2. 手首を上げて払うように弾く

手首をやや上げると、トリルが弾きやすくなることがあります。

指の先を「下げる」「上げる」という動きから、横に「払う」ような動きになり、「上げる」負担が格段に減るからです。

鍵盤も浅く弾くことになるので、鍵盤も上がりやすくなるメリットがあります。

3. 「バネ」のエネルギーを上手に利用する

これは、「直前で2の指を高く上げられる」12小節目のトリルで使えるテクニックです。

人差し指を意識的に高く上げて「バネ」のエネルギーを持たせておき、バネ(スーパーボールがバウンドするように!)を利用して弾きます。

「バネ」のエネルギーは一時のものなので長いトリルでは使えませんが、このような短いトリルでは十分効果的です。

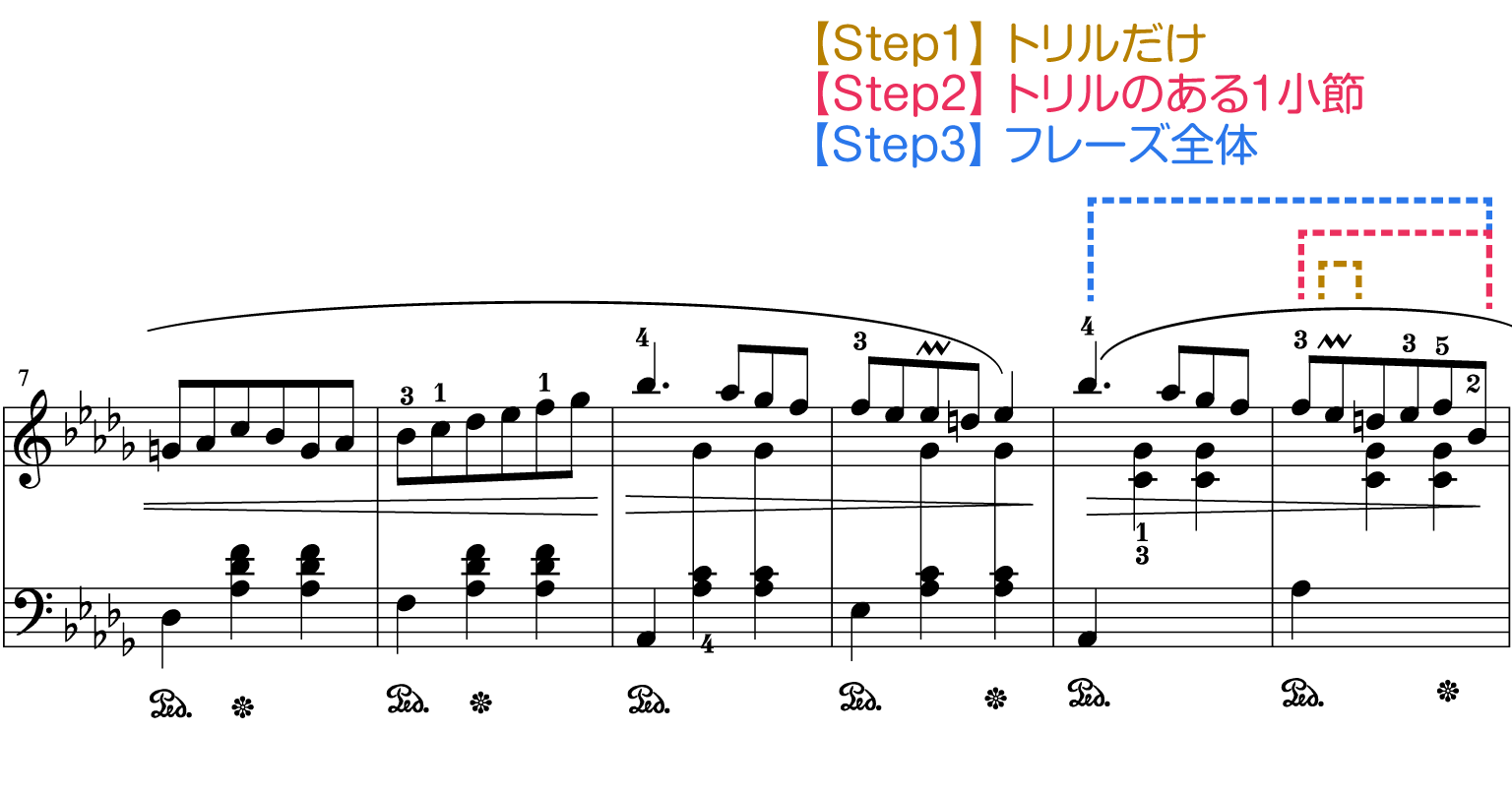

4. 最小単位から力が抜けていることを確認しながら拡大してゆく

トリルは力が入ってはアウトです。

力が入ってしまう場合は、

トリルだけ

1小節

フレーズ全体、という形で範囲を広げ、どこで力が入ってしまうのかを確認しながら練習します。

フレーズ全体で練習する場合は「トリルが有るバージョン」と「トリルが無いバージョン」を交互に行ってリズムが崩れていないことも確認しましょう。

3. 左手は3拍で1つの動き(円を描くように!)

1拍目でストンと手首を落とし、

2拍目3拍目で手首を少しずつ上げ(2拍目と3拍目は余力でバウンドしている感じです)、

そして次の1拍目でまたストンと落とす、というのが基本です。

「円を描くように」はとても的を射た言葉で、手首はまさにそのような動きになります。

このようにすることで、自然と1拍目にアクセントがつき、ワルツらしいリズム感が得られます。

20小節目は1拍毎に1つの動き

ただし、20小節目は「左手の動きが特殊(バスが3拍目で動く)」「ややテンポをゆっくりめにする」ということから、 1拍毎に1つの動きの方がリズムを制御しやすいと思います。

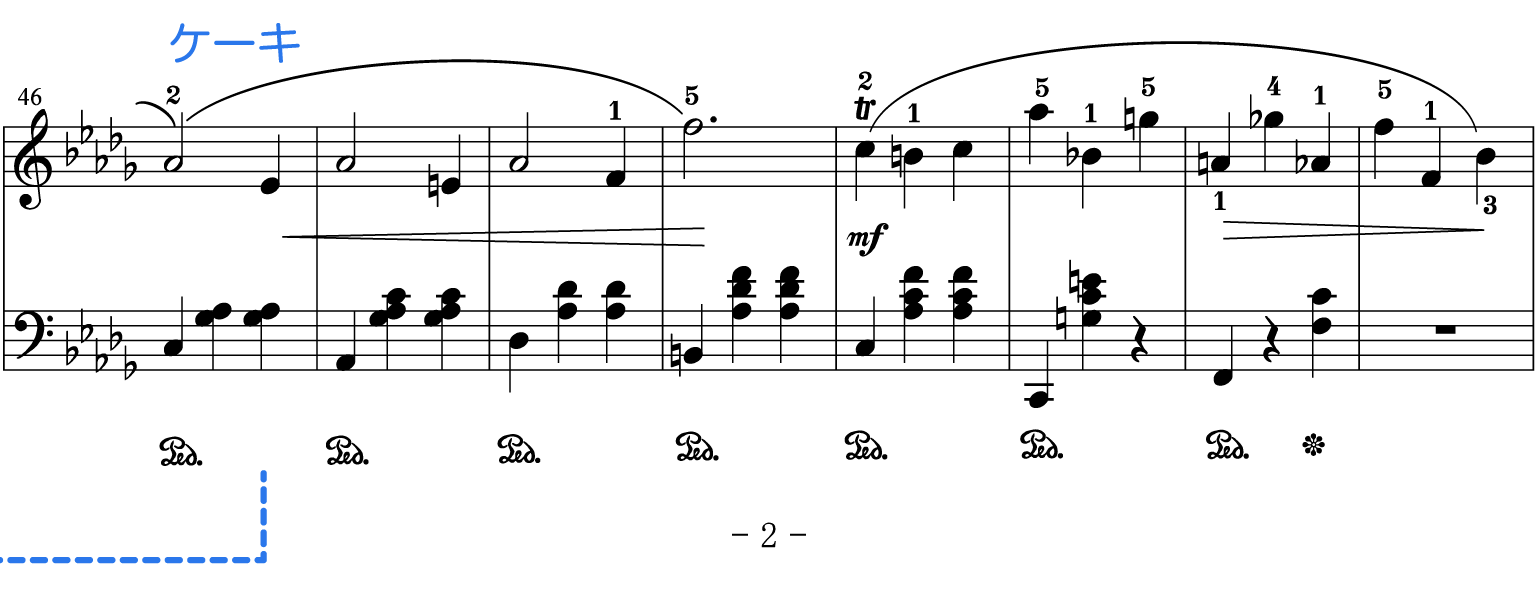

3. 中盤以降(B~)

1. 4連符の練習方法①(右のリズムの変化を把握する方法)

右のリズムの変化を正確に把握することが目的です。

1. 言葉をとなえる(頭で認識する)

メトロノームを「1小節単位」で鳴らしながら『ケーキ』『マカロン』『ケーキ』ととなえましょう。

この時『マーカロン』や『マカロンー』にならないように注意です!

(ここでは子供が好きそうな言葉を例に挙げましたが何でも大丈夫です。大人の方は音名『ミーレ』『ドミレシ』『ラーミ』でも。)

「3連」「4連」「3連」というリズムそのものを、まずは「頭で」正確に理解するステップです。

2. 言葉&指で確認

頭で理解できたら、指の確認です。

同じくメトロノームをならしながら、言葉をとなえながら右手だけで弾きましょう。

出来てきたら、メトロノームや言葉を無しにして、右手だけにします。

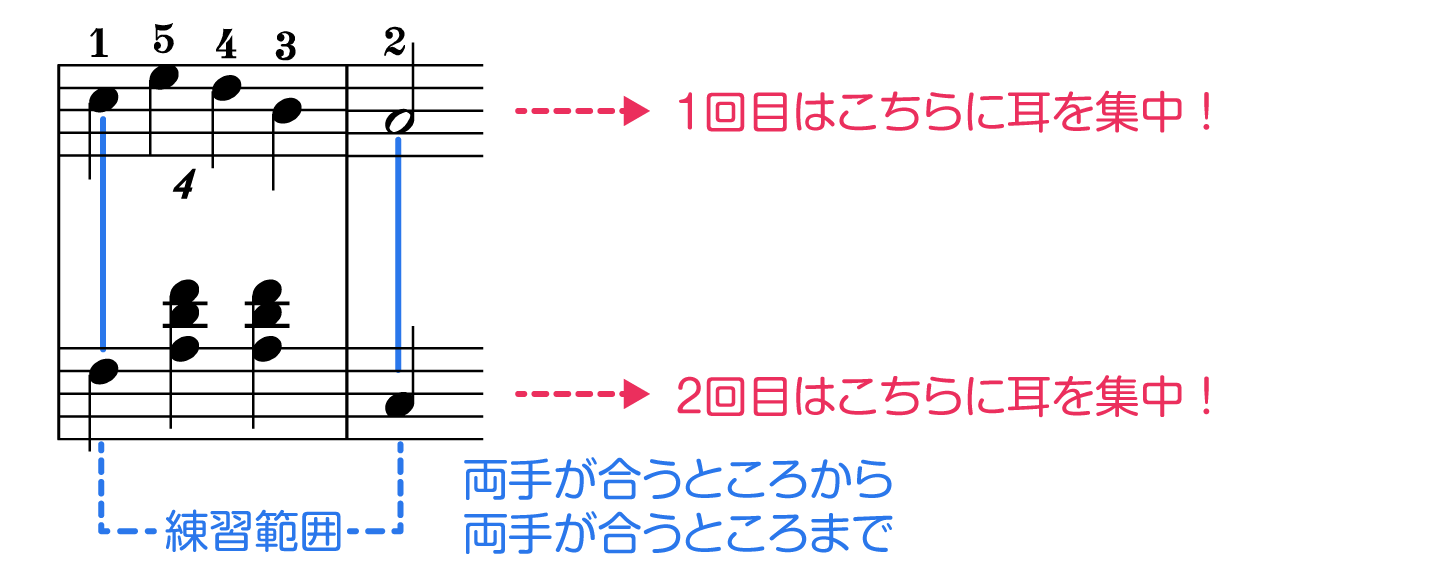

2. 4連符の練習方法②(最小単位を両手で合わせる方法)

この練習をするためには、片手ずつある程度のテンポで弾ける必要があります。

その上で、両手が「合うところ」から「合うところ」までをそのテンポで合わせましょう。

(※ 「ある程度のテンポ」と念押ししている理由は、「遅いテンポ」だと逆に非常に難しいからです。)

そして、1回目は「右が4連符になっていることを確認」、2回目は「左が3連符になっていることを確認」という形で、どちらかの手に耳を集中させて確認し、 両方の手を正確なリズムへと調整していきます。

慣れてくると「右が4連符になっていること」「左が3連符になっていること」を両方とも耳で認識できるようになります。

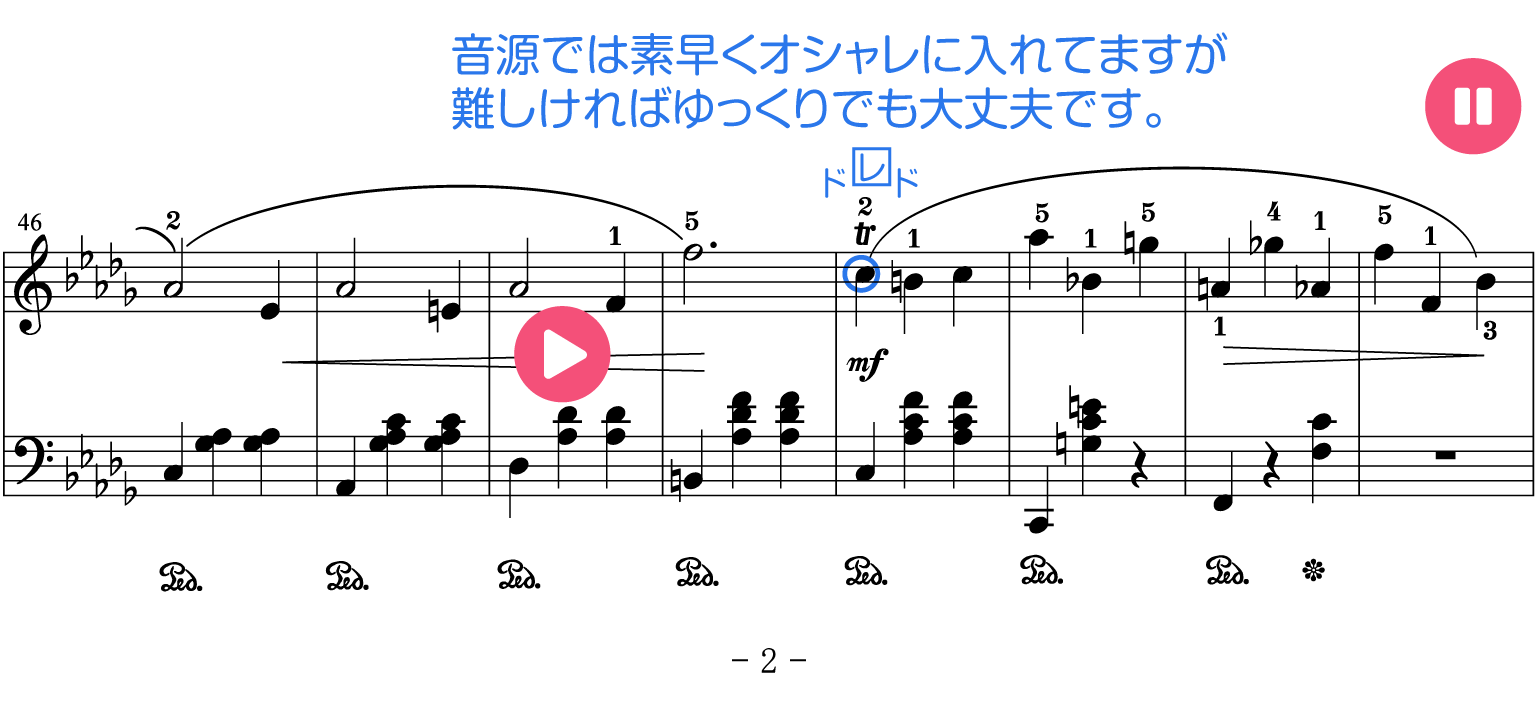

3. 「ドレ♭ド」のトリルはゆっくりでも

れる

「A」(冒頭)のトリルは8分音符なのでスピードが必要ですが、「B」(中間部)のトリルは4分音符なのでゆっくりでも大丈夫です。

(それよりもアクセントがつきすぎないように)

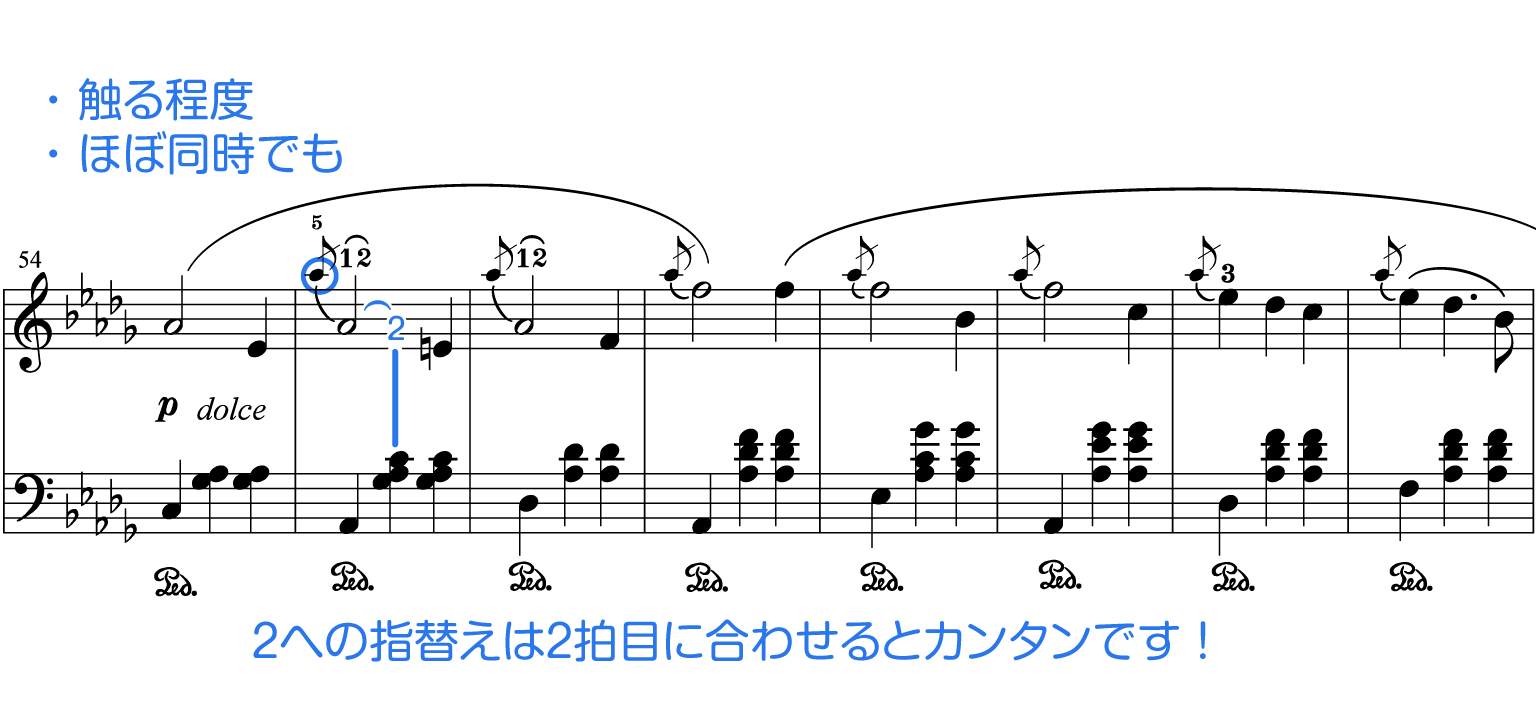

4. 中間部後半の前打音は「触る程度」

中間部の後半は軽快なキャラクターを出したいです。

そのためにも、前打音でリズムが重たくならないようにしたいです。

コツとしては・・・

- 「触る程度」でとても弱く!

- 前打音によって全体のリズムが崩れてしまいそうなら、「ほぼ同時」でも大丈夫です!(まず完全に同時に弾いて、ほんの少しずらす感じです!)

・・・のような感じです。

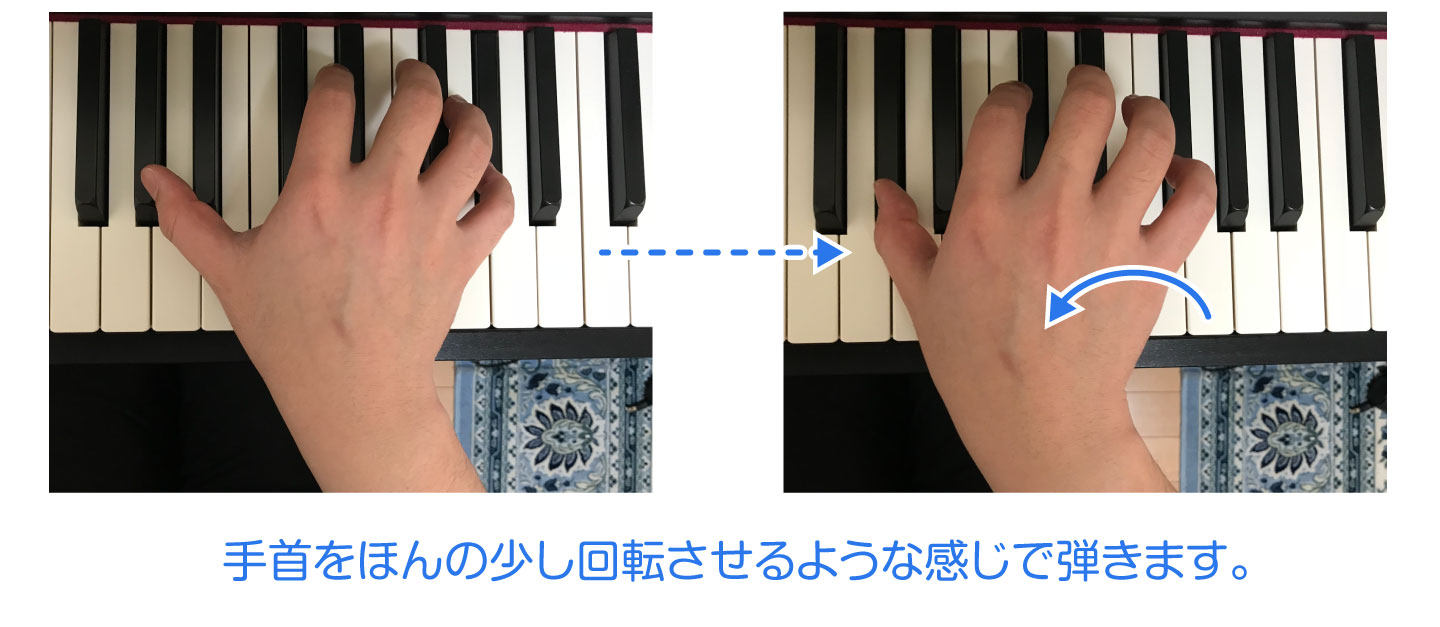

弾き方としては手首をほんの少し回転させるような感じです。

(ドアのぶを回す感じにも近いです。)

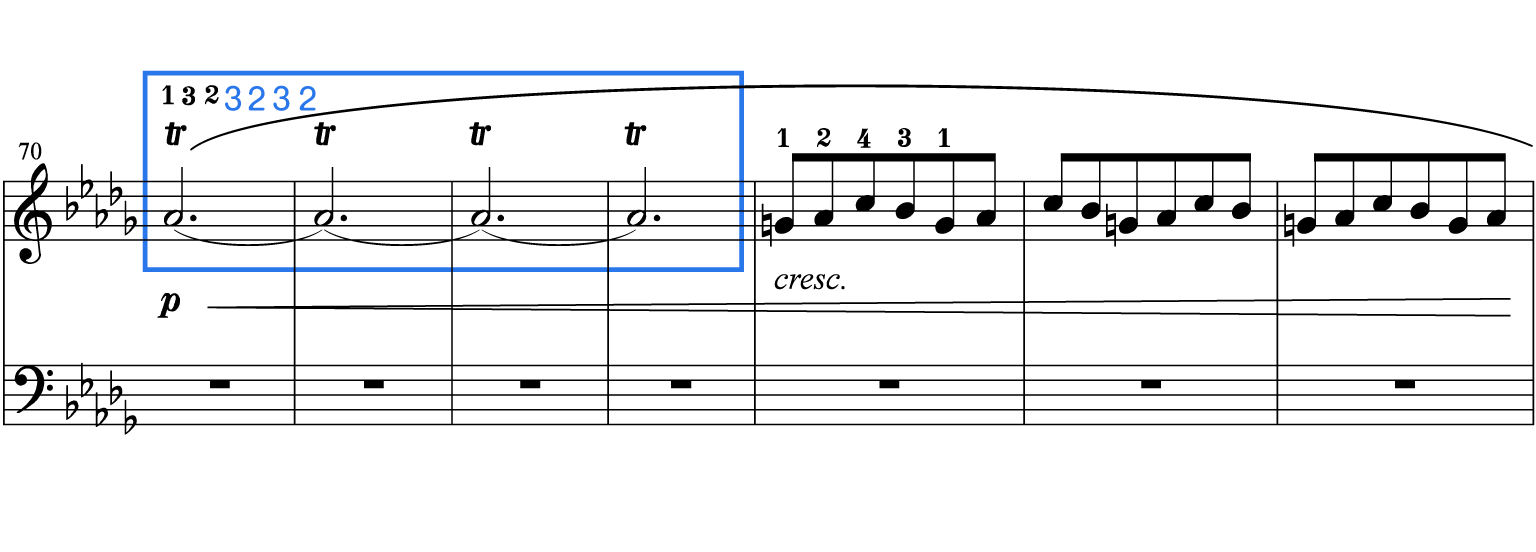

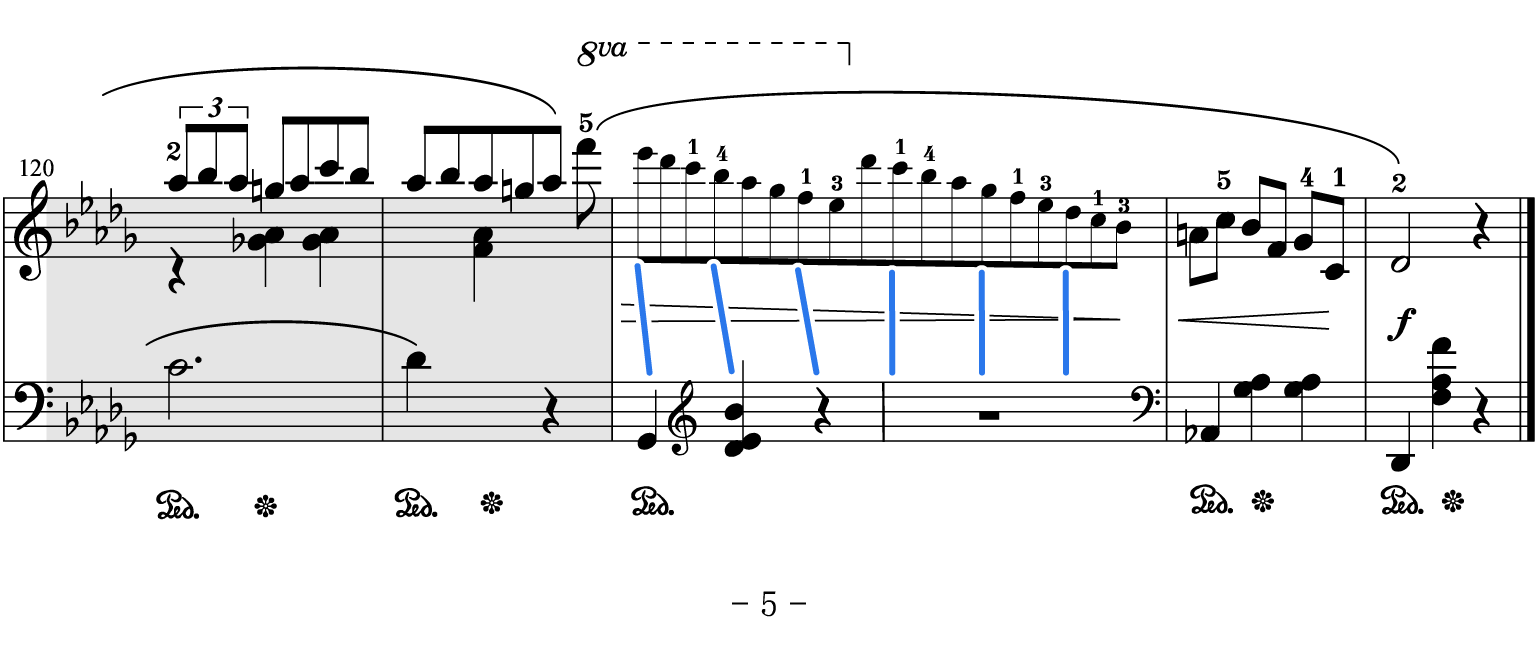

5. 長いトリルの弾き方・指使い

手首を上げて払うように弾く、とかなり弾きやすくなります。

この場合、指使いは「2323」か「2424」になります。

「2323」は最も器用な2つの指を、

「2424」は長さの近い2つの指を採用した形です。

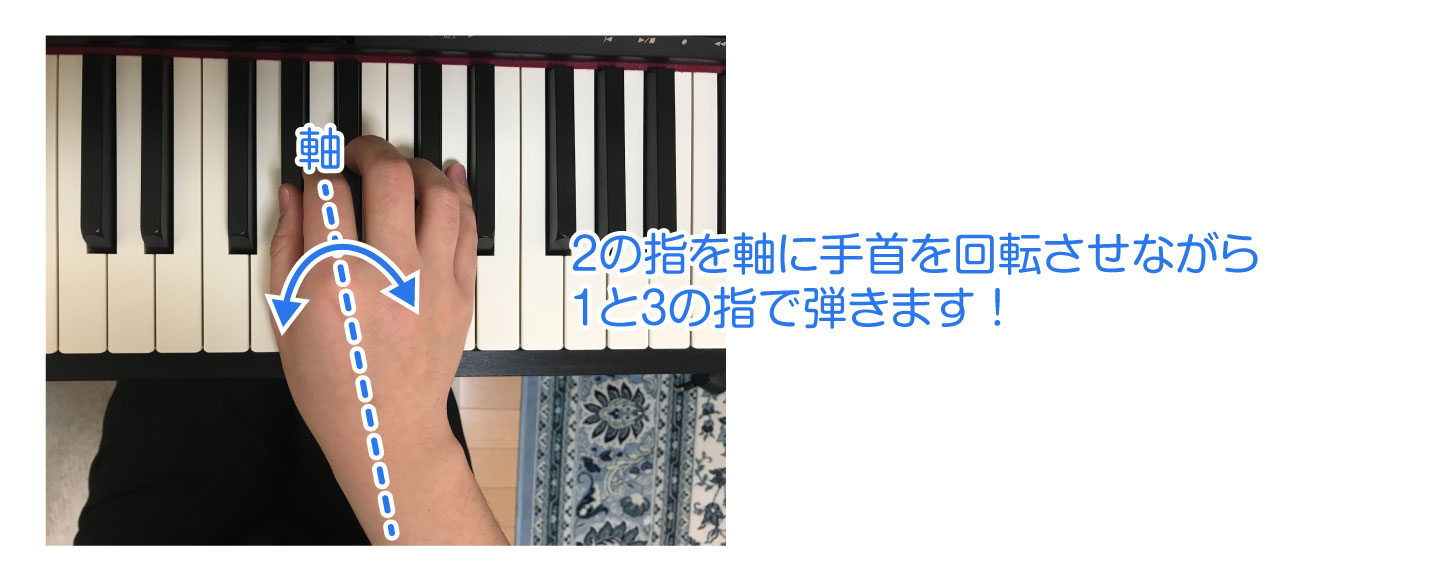

これ以外にも、手首の回転を利用した「1313」という指使いもあります。

トリルの指使いは、本当に人によって様々です。

どの指使いにもキチンと理由がありますので、それぞれの指使いを試して、弾きやすいものをお選びください!

6. 最後の音階。自分の中で拍をカウントしましょう

自分の中で拍をカウントすると、左と合わせる部分が明確になり、テンポ感も安定します。

あくまで自分の中の3連符なのでアクセントがつかないように!