難易度・弾き方・練習のコツを解説!

1. 全体の難易度 3(中級)

ツェルニー100番練習曲、リトルピアニスト、ブルグミュラー25の練習曲の中盤~終盤、ソナチネ入門レベルです。

子供にとってはブルグミュラー終盤ですが、大人の初心者にとっては中盤、終盤の速いパッセージがテクニック的な難所となります。

エスティン「お人形の夢と目覚め」、エルメンライヒ「紡ぎ歌」より少し難しいです。

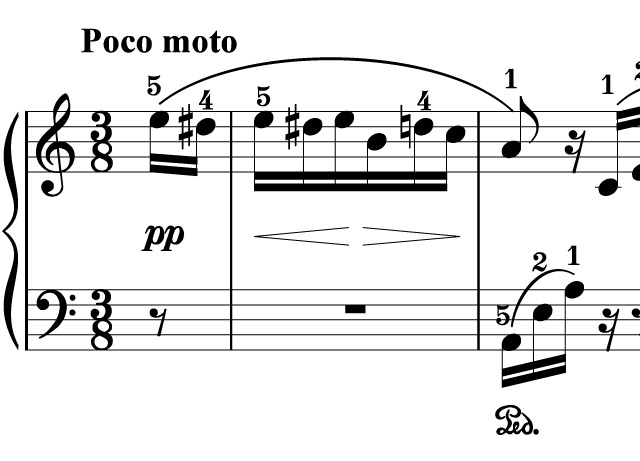

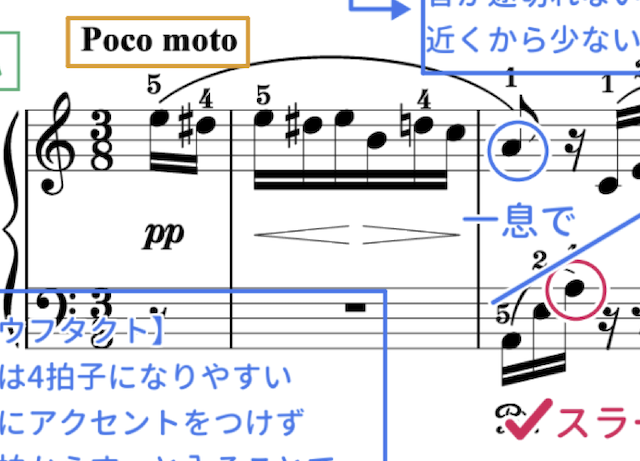

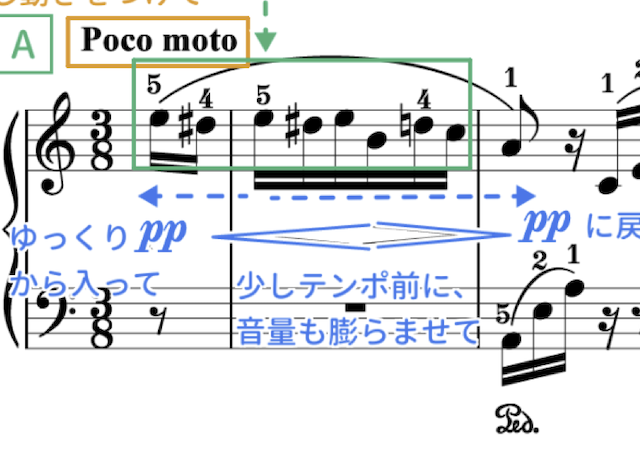

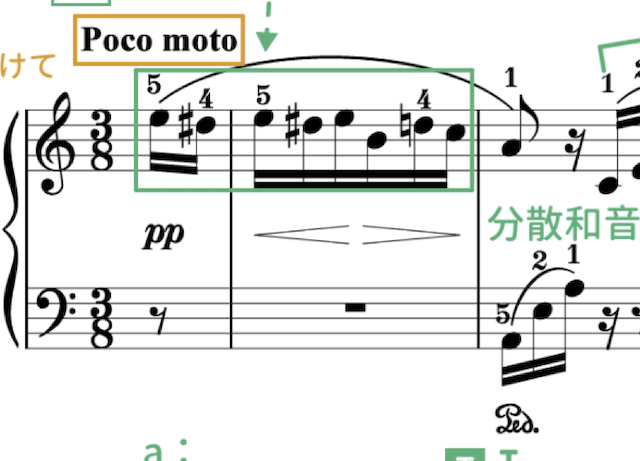

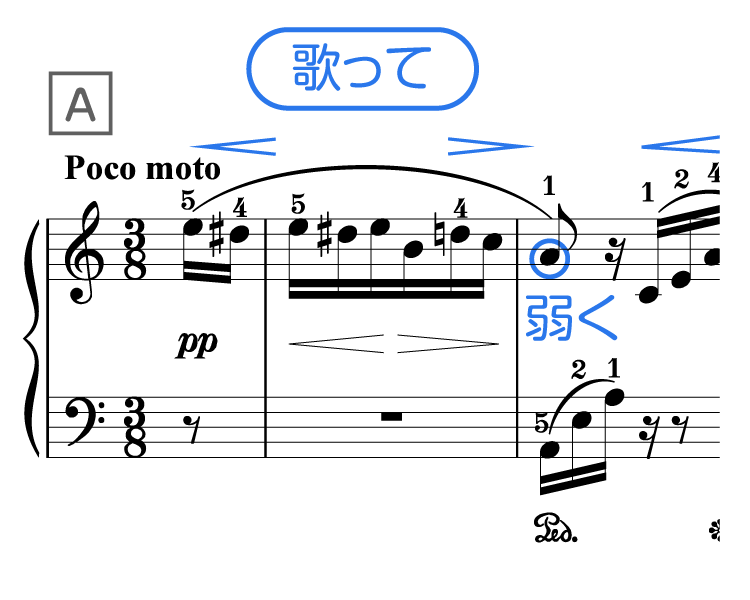

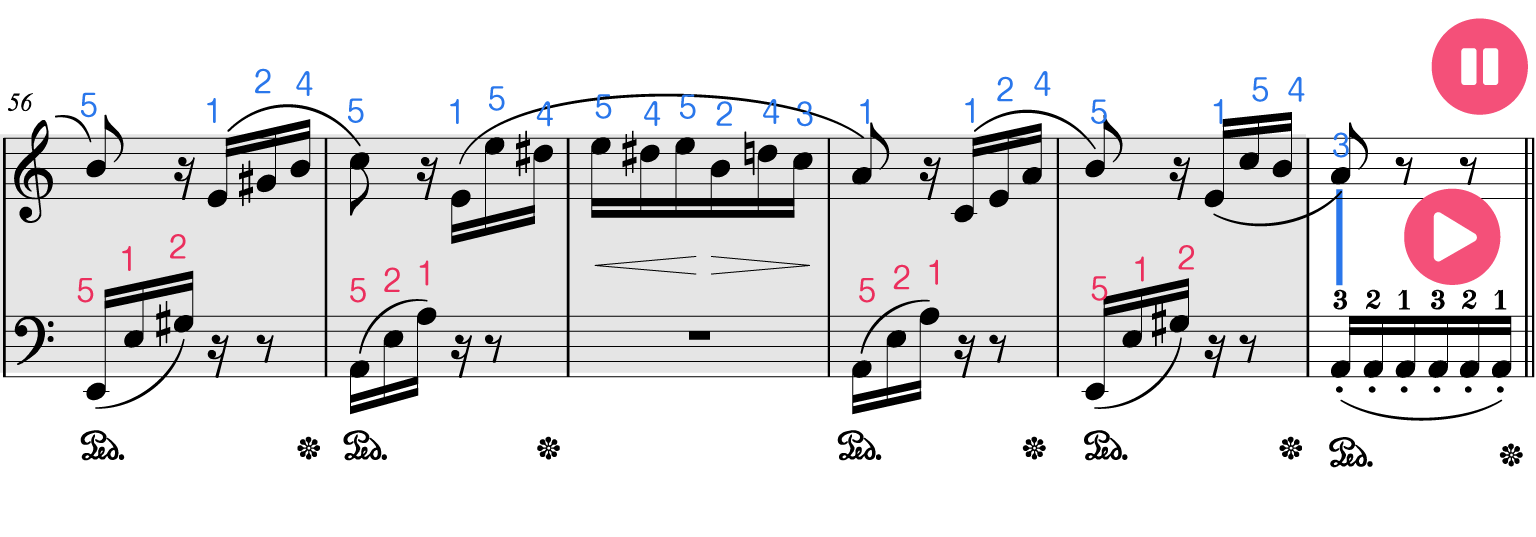

2. 冒頭(A~)

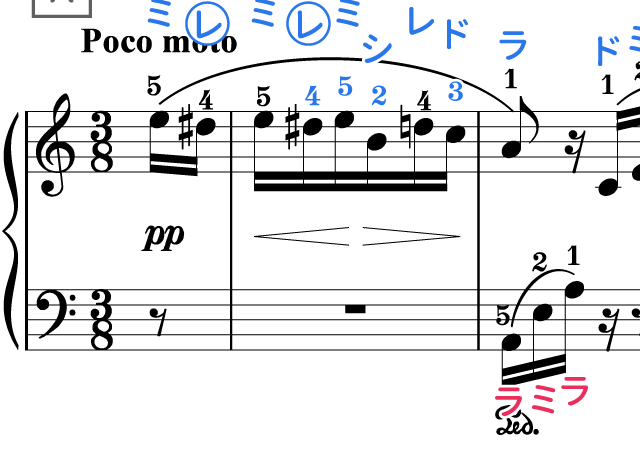

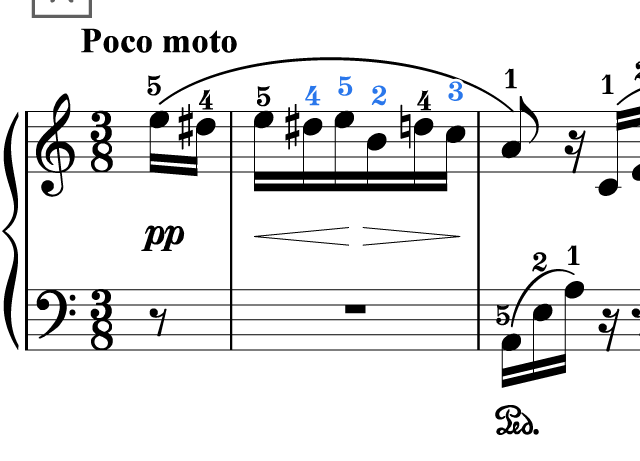

1. 「ミレ♯ミレ♯ミシレドラ」を歌って

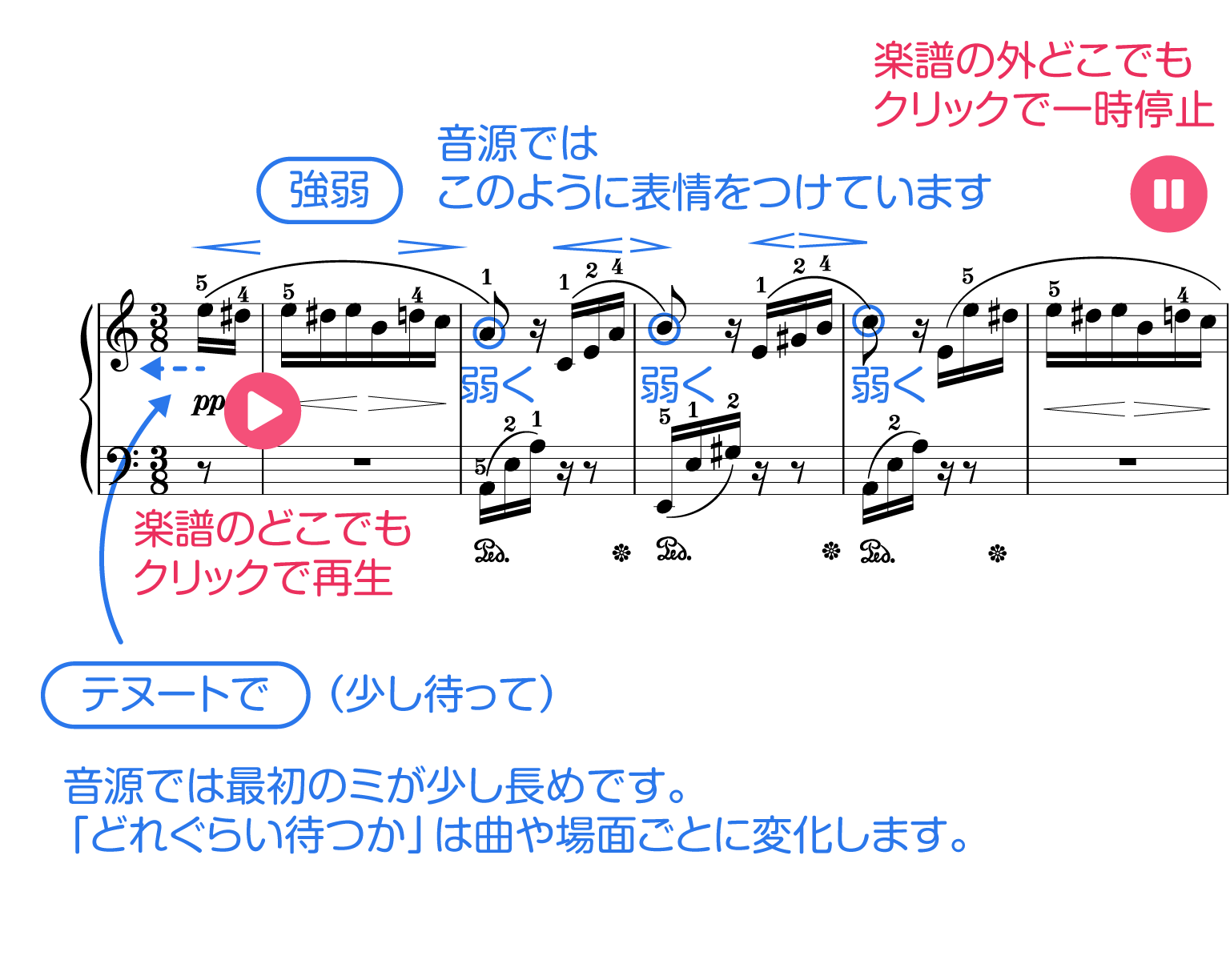

歌って(強弱をつけて)

「ミレ♯ミレ♯ミシレドラ」は、最初は「弱く」「ゆっくり」からはじめ、ふくらませていって、最後はまた「弱く」終わります。

1の指は大きくなりやすいので、最後の「ラ」に注意しましょう!

次の「ドミラシー」「ミソ♯シドー」も、それぞれ起伏をつけると表情が出ます。

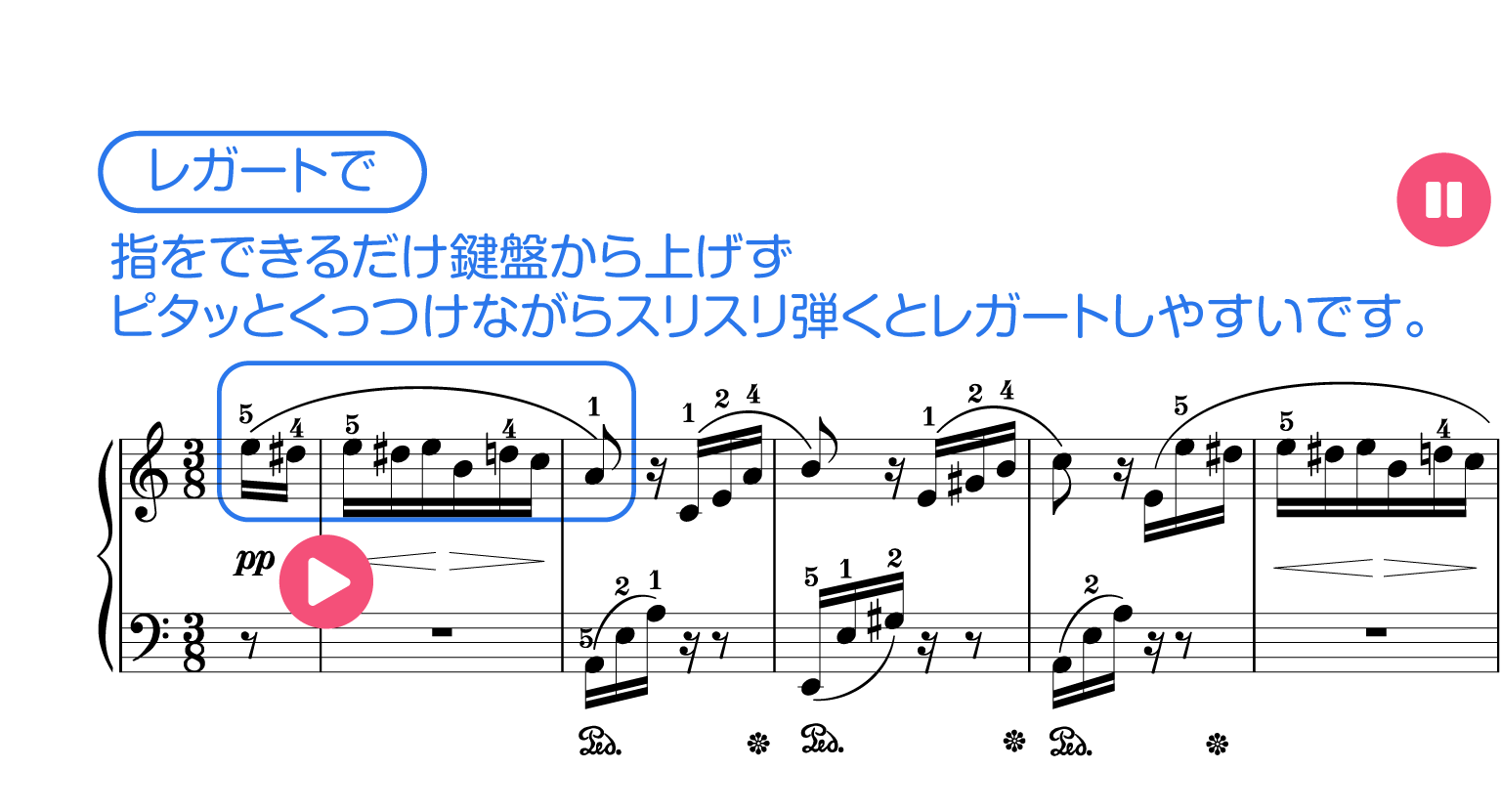

レガートで(音をつなげて)

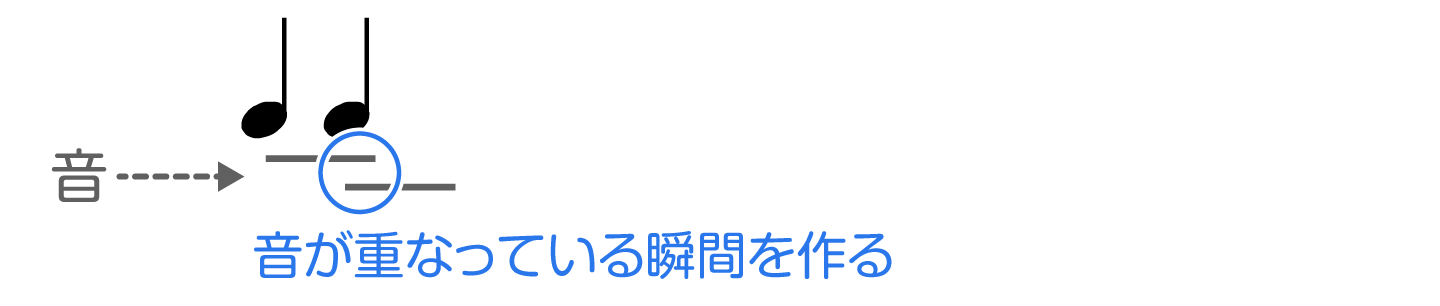

もし出来たら・・・で良いのですが、更に美しいレガートにするためには、前の音と、次の音が両方鳴っている瞬間を作ると良いです。

(次の音を弾いてから前を離すことを意識してください。)

すり足のようにできるだけ鍵盤から指をあげず、ピタっとくっつけながらスリスリ弾くと感覚をつかみやすいです。

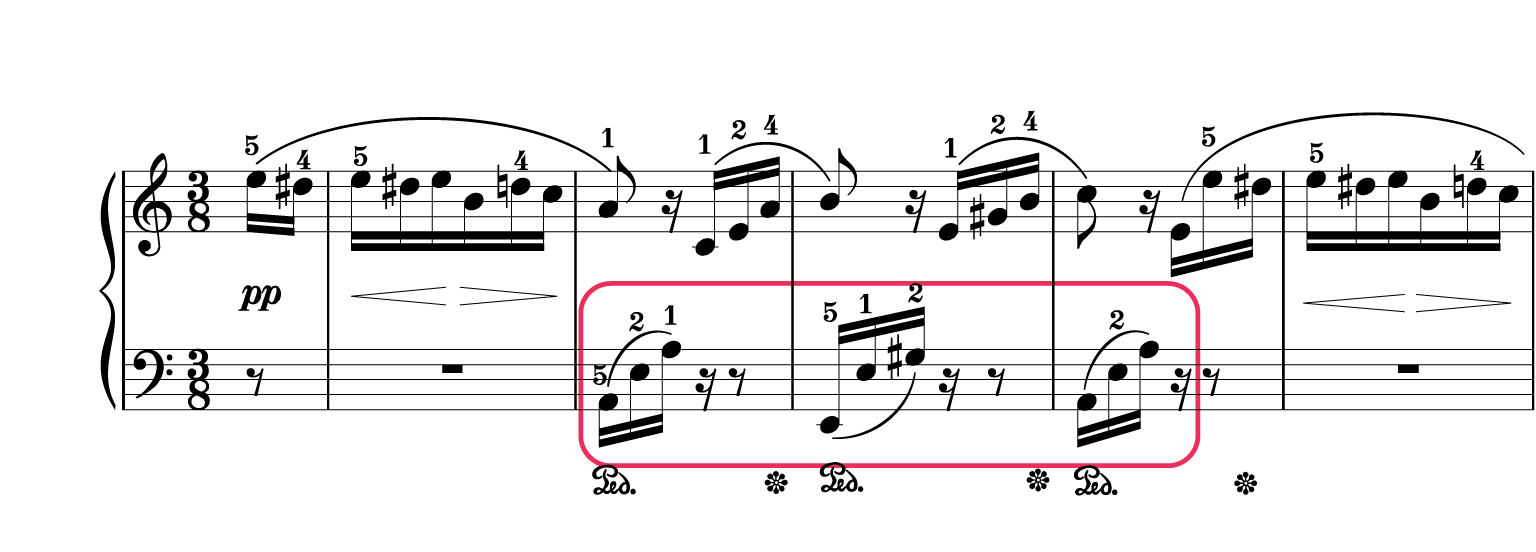

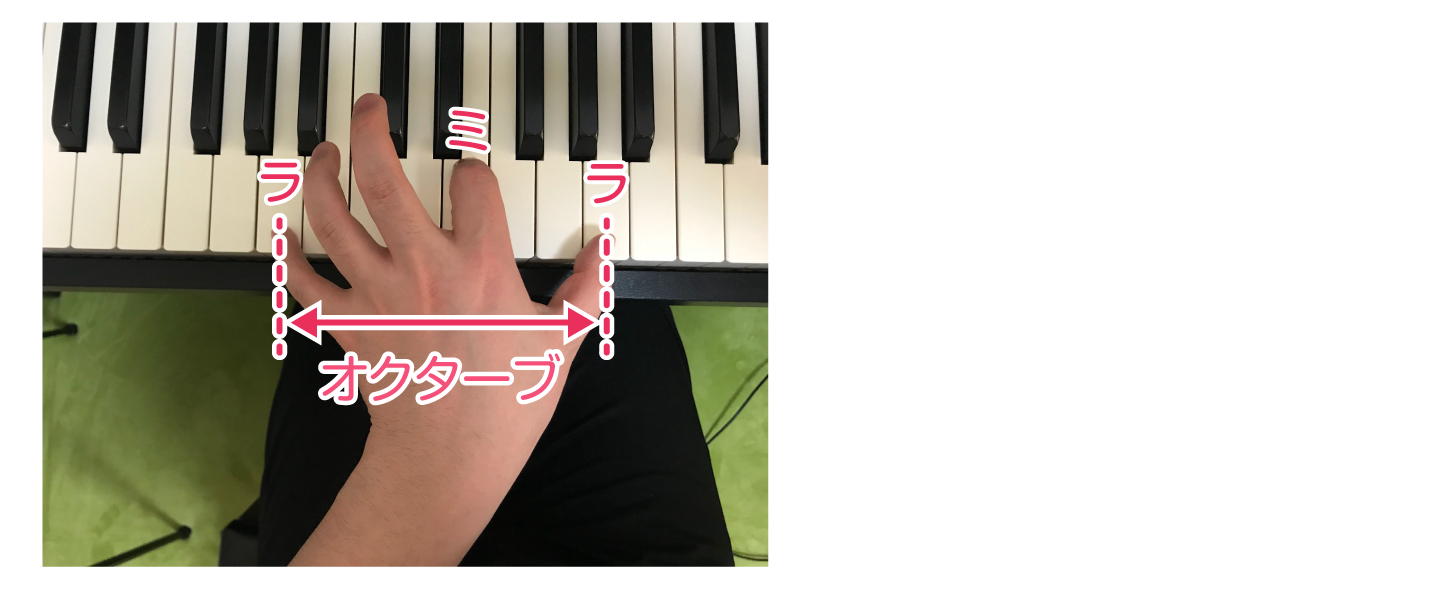

左手はオクターブを準備すれば簡単です!

「ラミラ」は手の形をオクターブにしておくと、間の「ミ」は指を下ろすだけで弾けます。

左手を弱くコントロールしやすくなります。

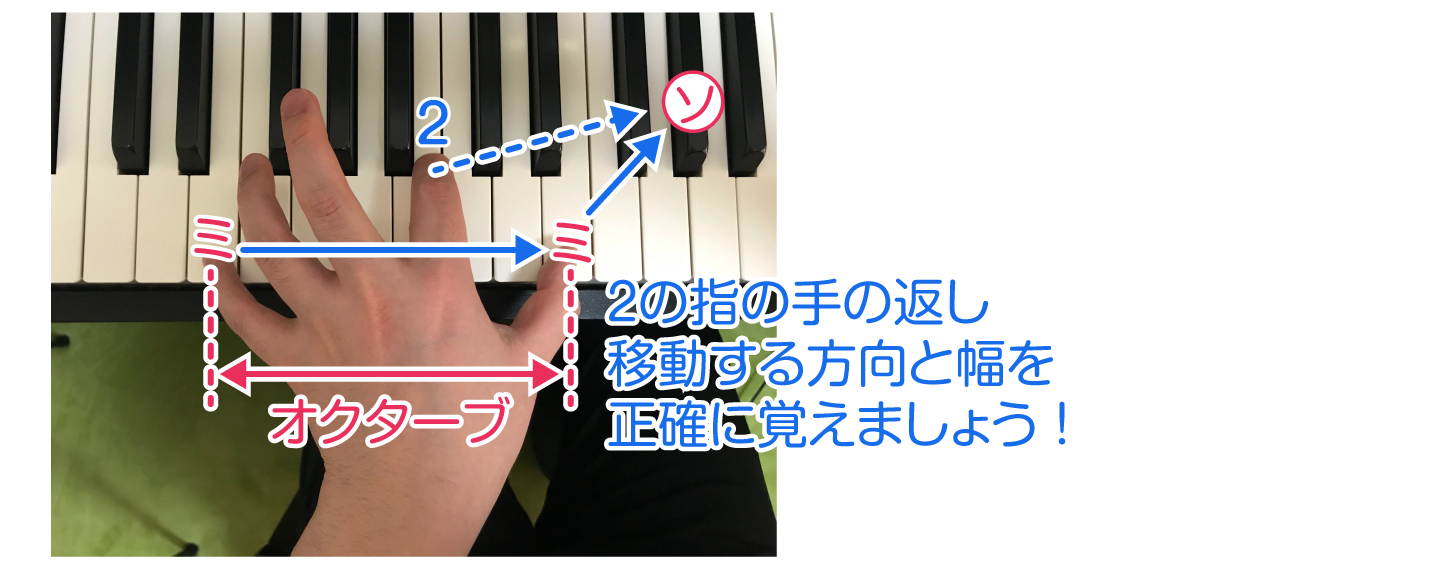

「ミミソ♯」はミミがオクターブですがが、ソ♯で右斜め上への手の返しがあります。

コツとしては、『絶対に外さない』ゆっくりのスピードで「移動する方向」と「幅」を正確に覚えることです。

音を外してしまうと、その感覚を身体が覚えてしまうため、マイナス練習となります!(とても勿体無いです!)

2. 明るくなる部分を開放的に

少しの間、明るくなる部分です。

このタイミングでやや開放的に(やや強めに)、「シドレミー」「ソファミレー」歌ってみましょう。

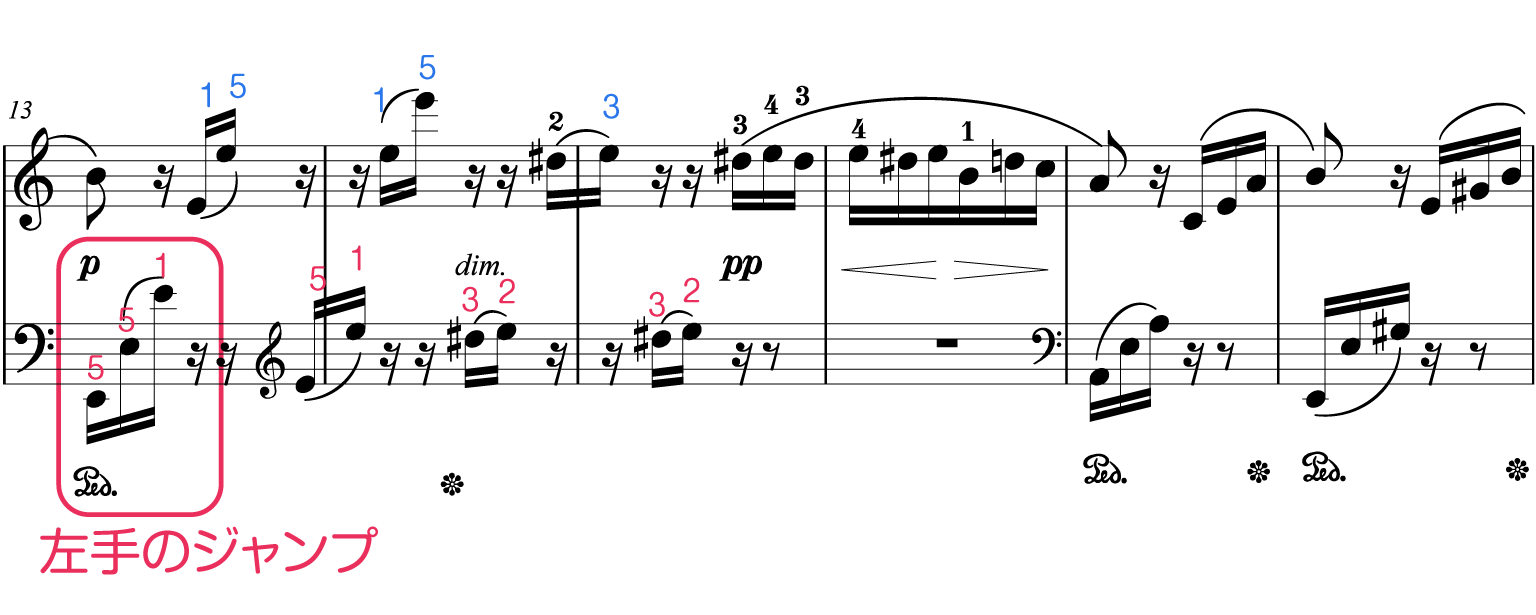

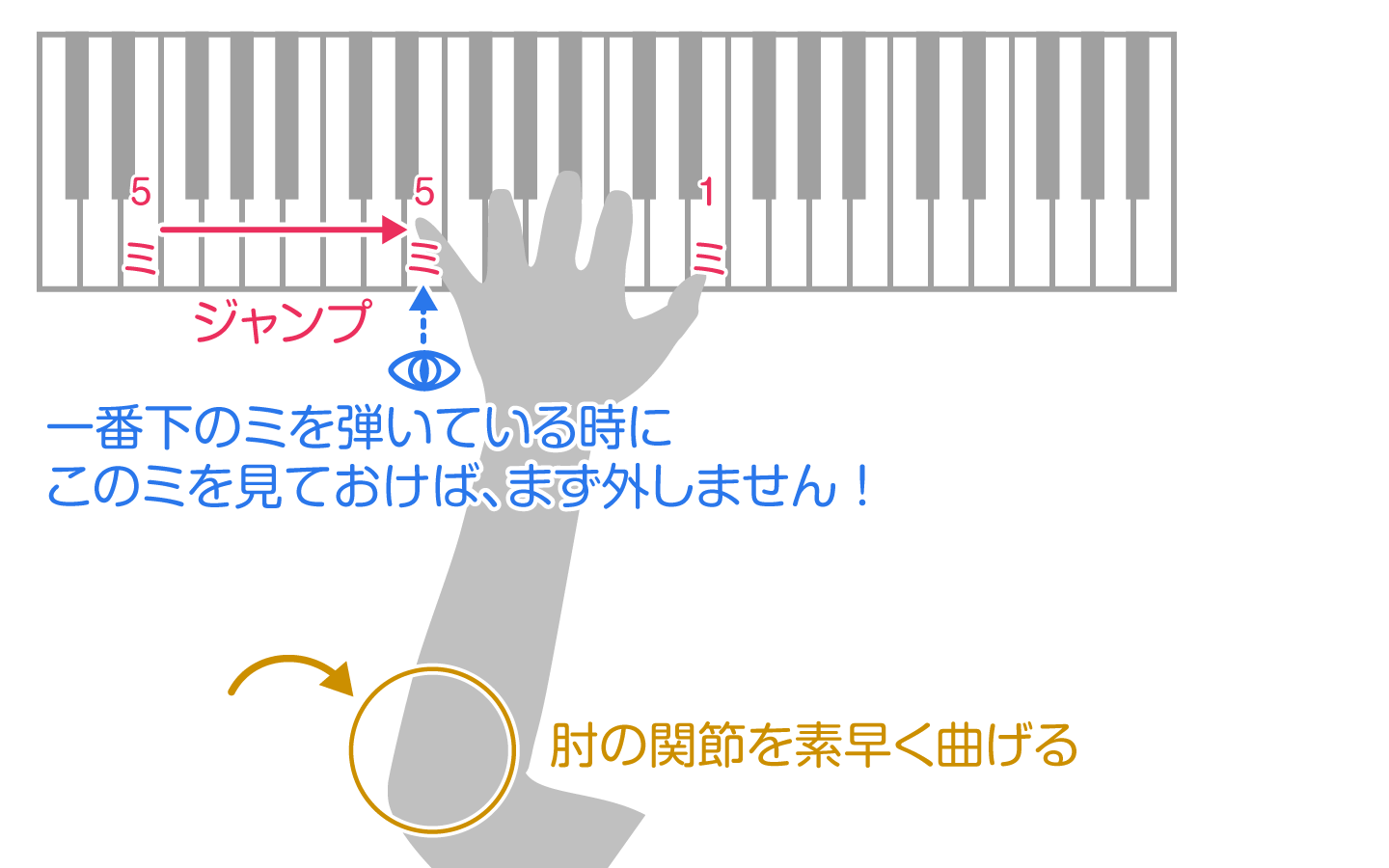

3. ジャンプは肘の関節を使って

左手のジャンプです。

5を弾いた後、手そのものをジャンプさせ、551と弾きます。

(512と弾くことも可能ですが、

次の手の形を考慮すると、551の方が良いかと思います。)

ジャンプは、肘の関節を左から右に曲げることによって行います。

肘の関節は誰でもとても素早く動きますので、練習すれば必ずできます。(誰でも「バイバイ」ができるのと同じです!)

余計なところに(例えば前腕や上腕など)力が入らないようにすると楽になります。

こちらも『絶対に外さない』ゆっくりのスピードでジャンプの感覚をなじませていきましょう。

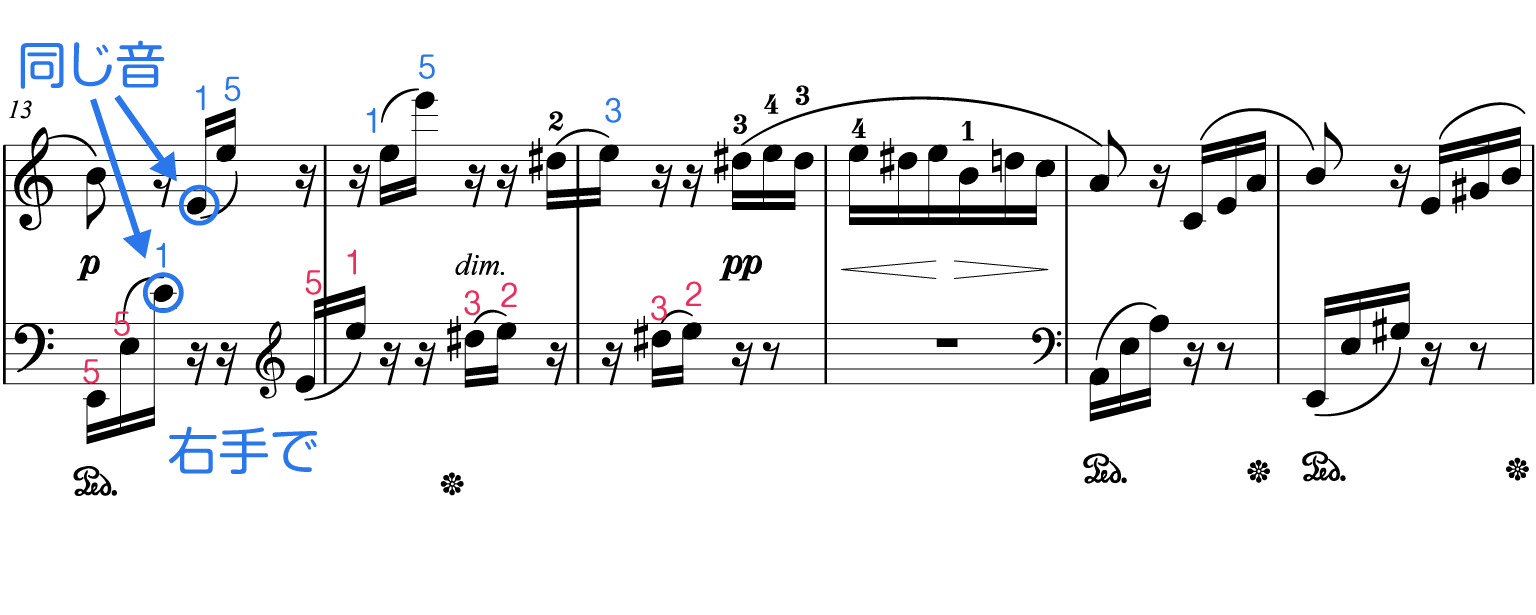

右手でミを取ればジャンプ無しも可

この部分は右手でミを取れば、ジャンプ無しにすることもできます。(とてもカンタンになります!)

ただ、ジャンプの練習をすることは、後々ピアノを続けてゆく上ではプラスになりますので、是非挑戦してみてください。

3. 中盤(B~)

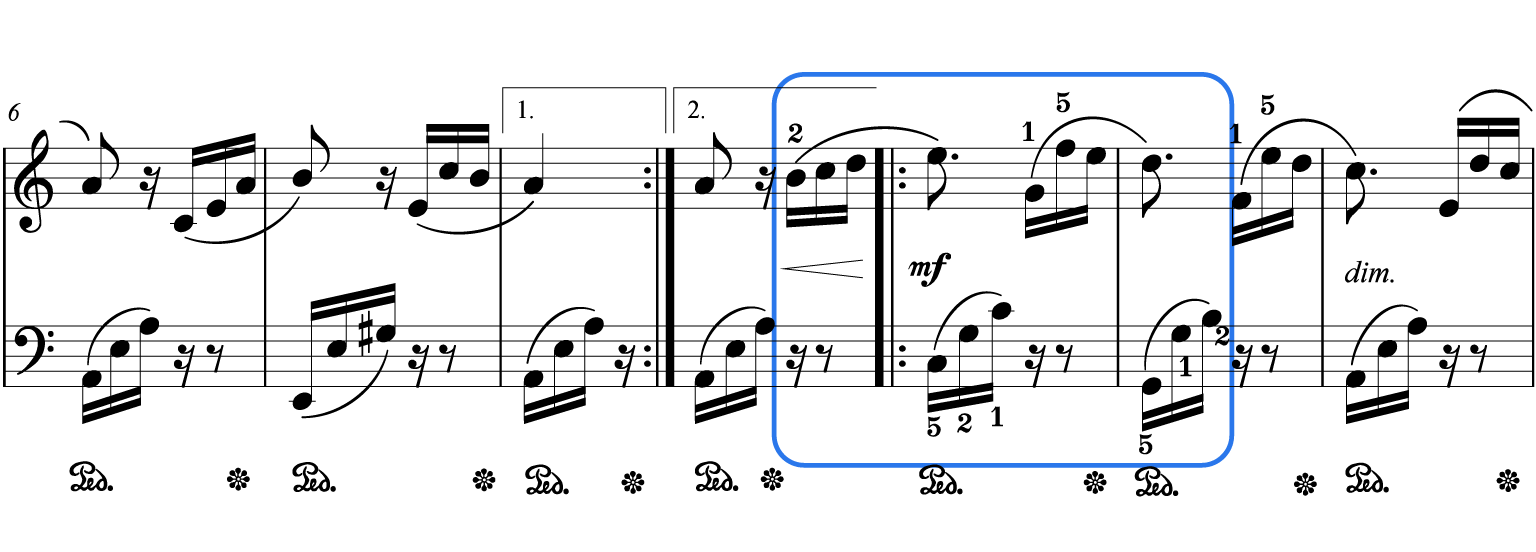

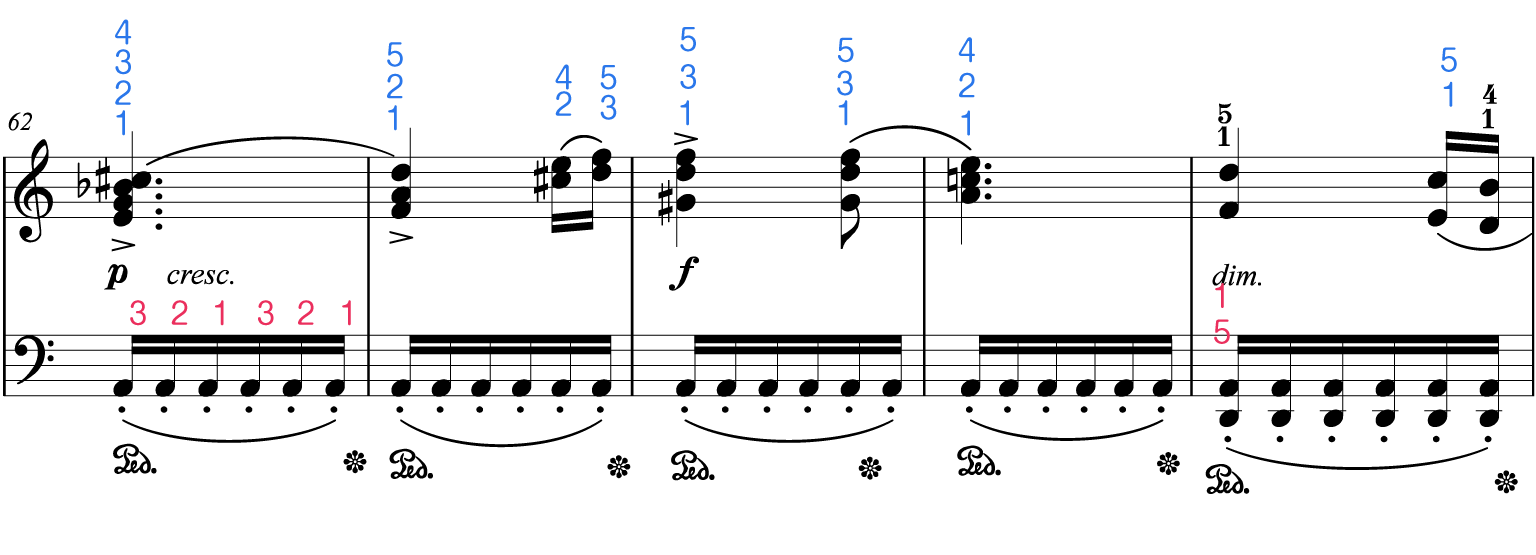

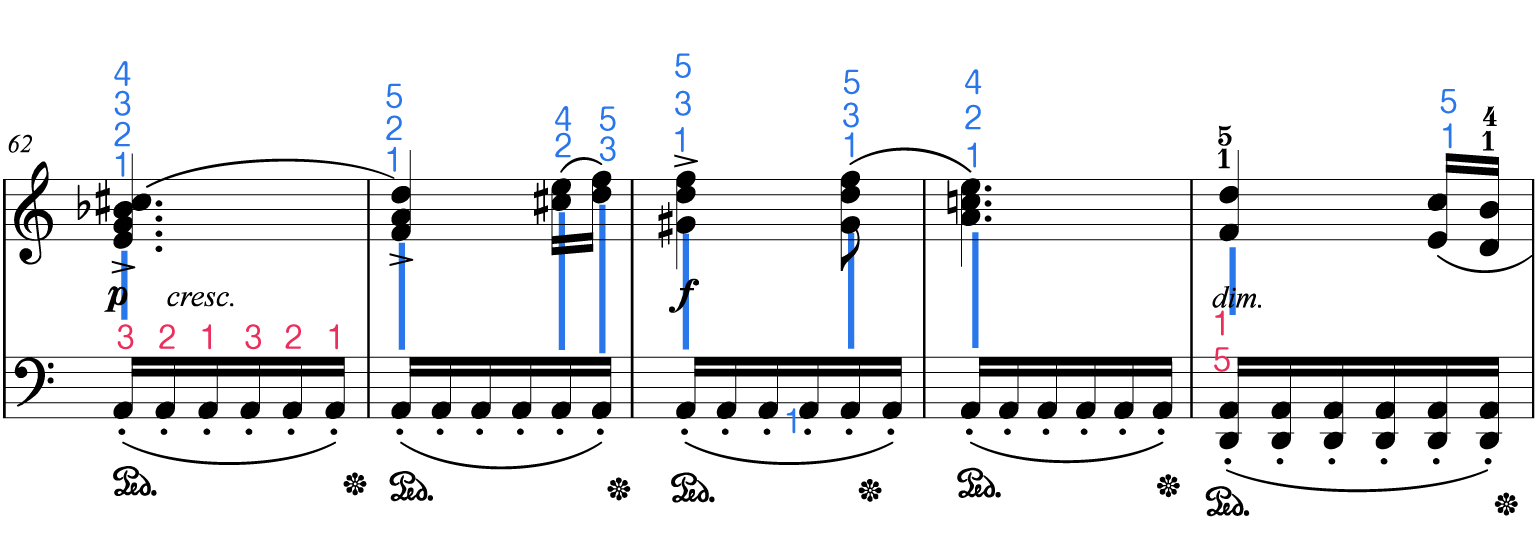

1. 連続和音の練習方法

和音が細かく変わる、難しい部分です。

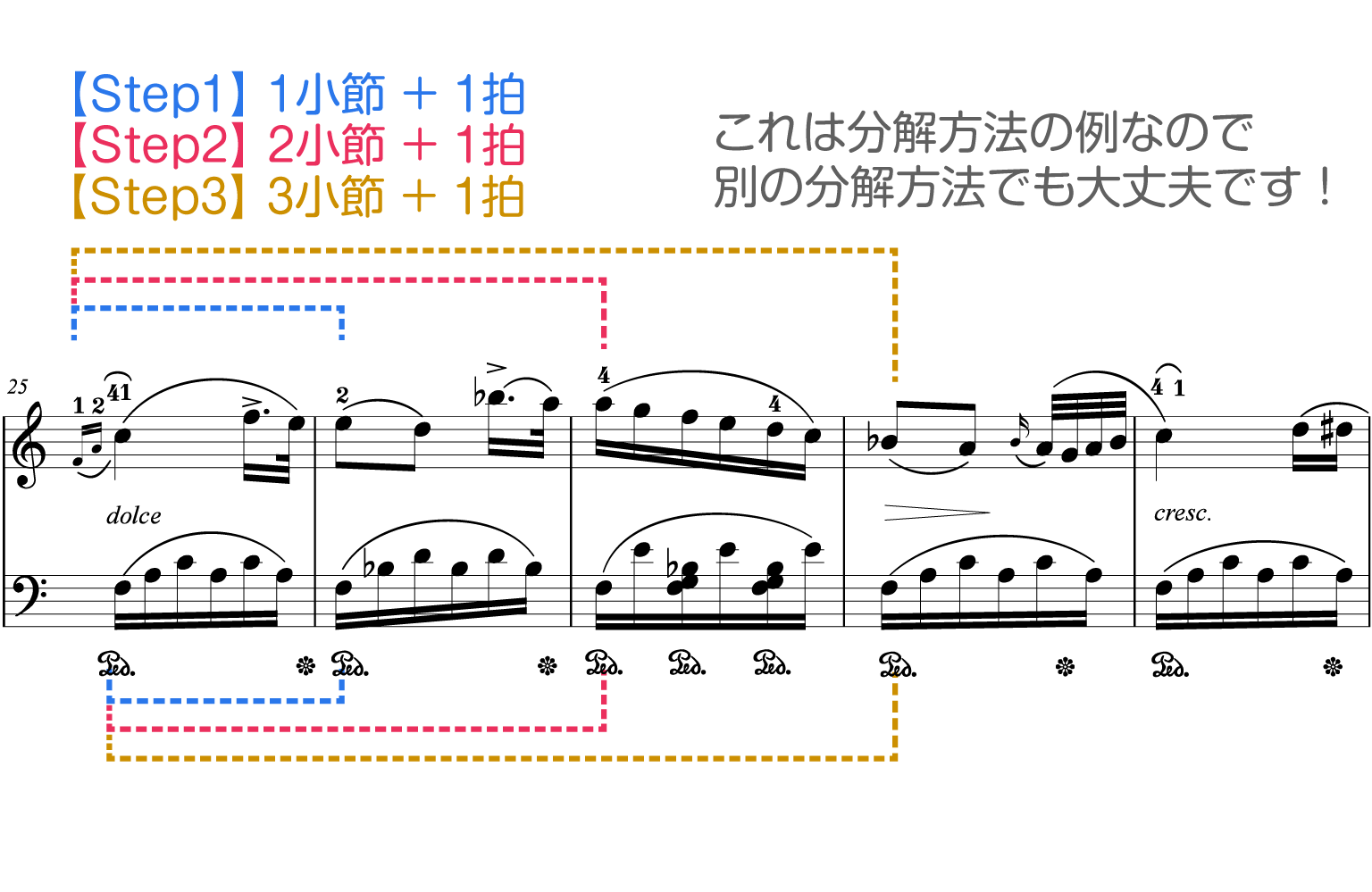

1~3の順番で練習するとカンタンに弾けるようになります。

1. 片手練習(横の練習)

手の形を確認しながら、ゆっくり・確実に行います。

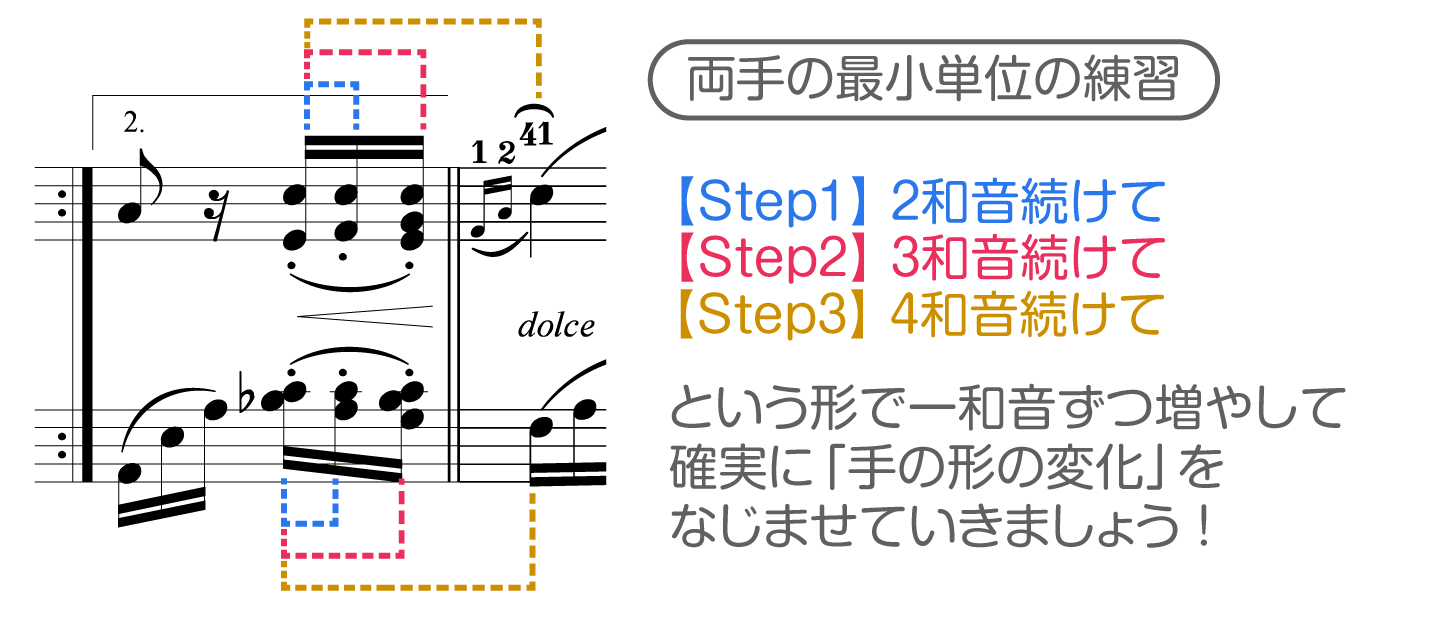

2. 両手の最小単位の練習(縦の練習)

両手の最小単位の練習は、片手練習と比較しても大変重要です。

ピアノ初心者の場合、片手ずつで完璧に弾ける状態になっても、いきなり両手で完璧に弾くことは難しいです。

これは「片手の感覚」と「両手の感覚」が全く異なるので、頭が混乱してしまうからです。

この練習で「両手の感覚」を丁寧になじませていきましょう。

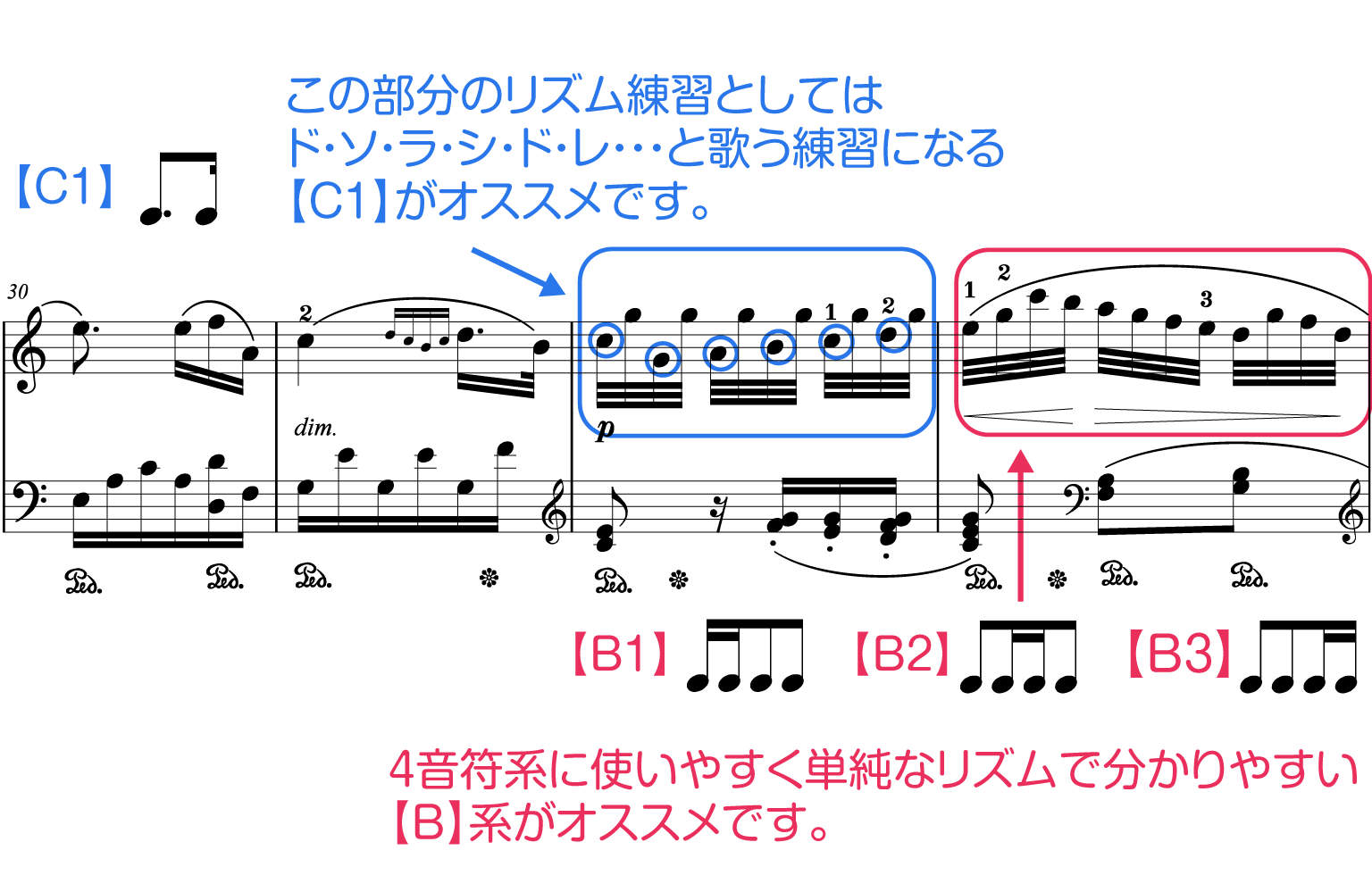

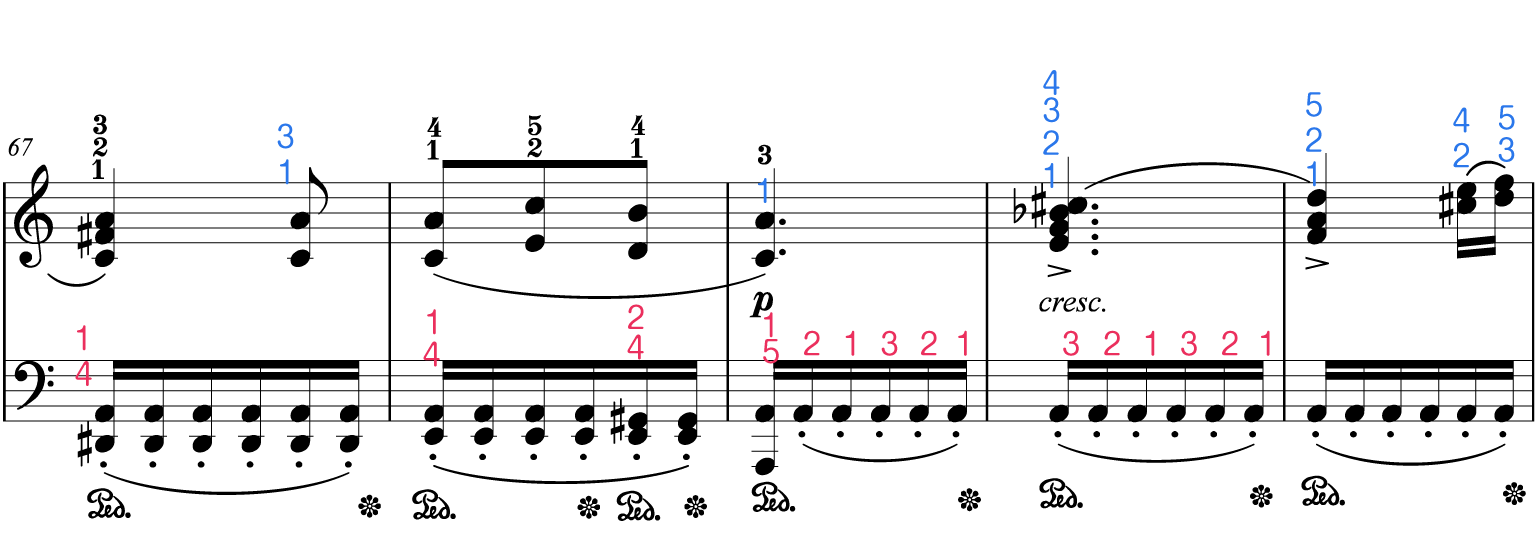

2. メロディーと伴奏の練習方法

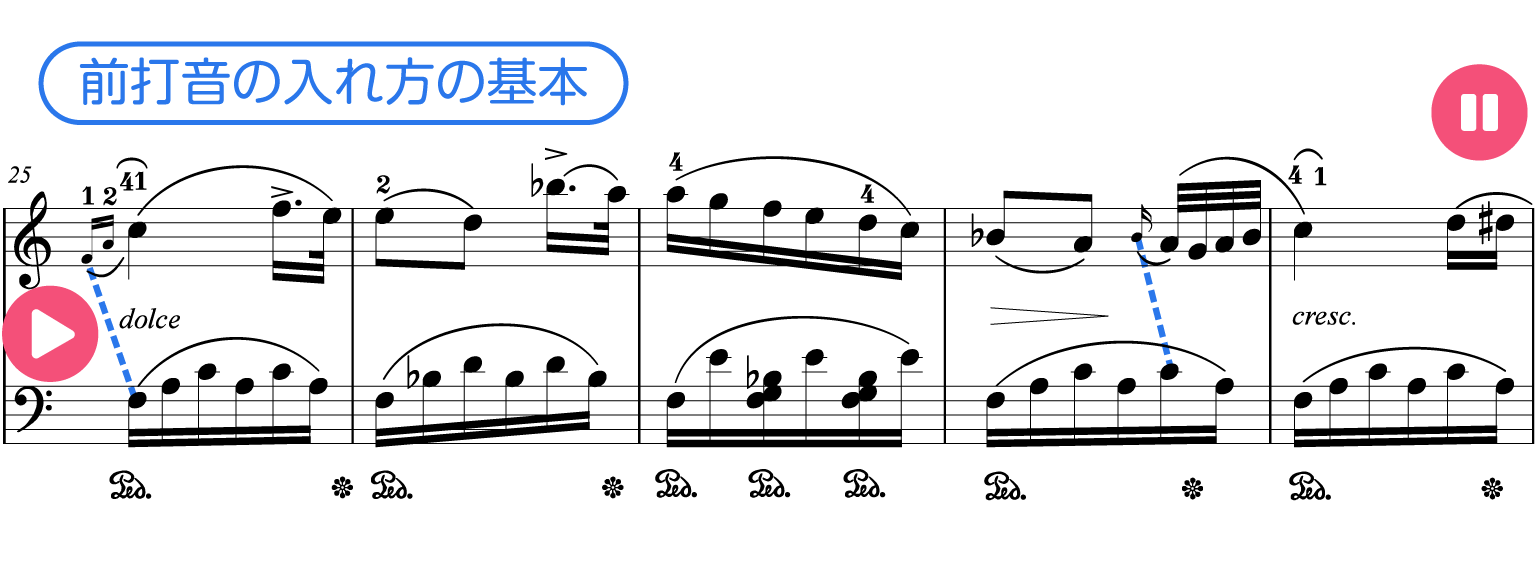

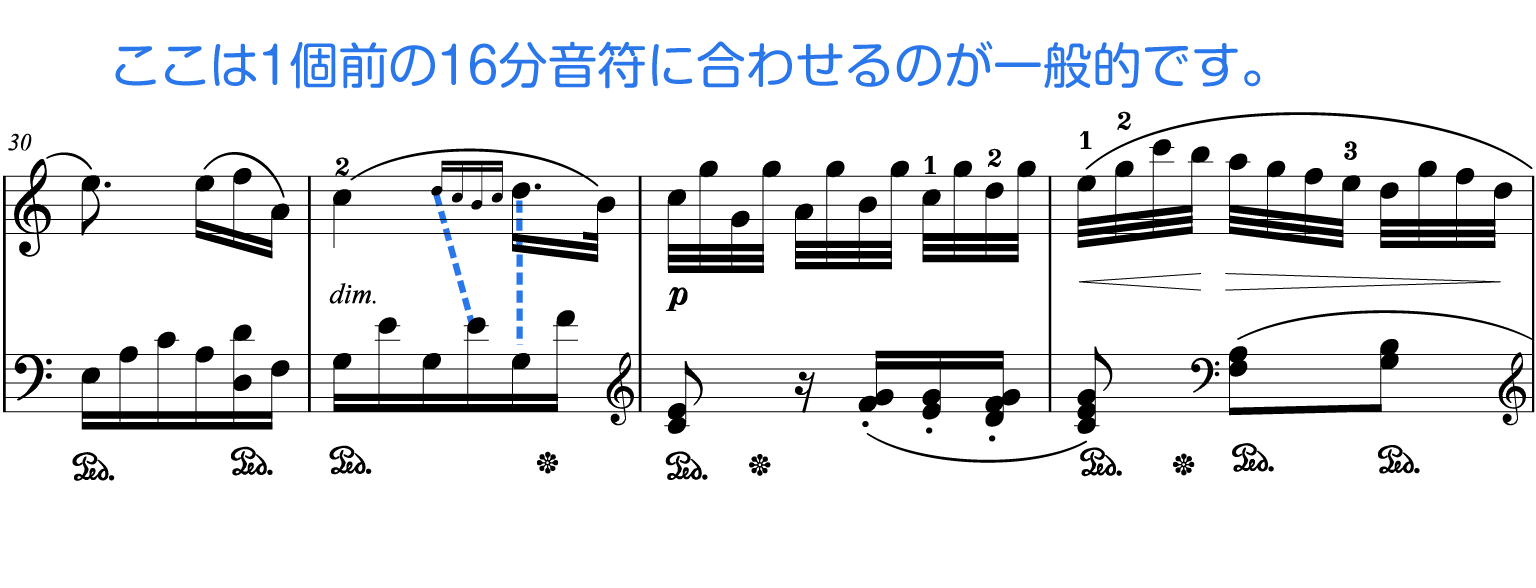

前打音(小さい音符)についてですが、ベートーヴェンの時代の曲は「装飾音の最初の音」を「拍の頭」に合わせるのが基本です。

ただ、これはピアノ初心者にとっては結構難しいです。その場合、まずは装飾音を前に出しても良いです。

1. 片手練習

片手だけで練習する場合、弾いている音を歌いながら弾くと、とても弾きやすくなります。

(例えば左手を練習しながら「ファラドラドラ」と歌う。)

歌うと「意識」「声」「指」がくっきりつながって分かりやすく感じるはずです!

2. 左手のmfのスタッカート練習【やらなくてもOK】

左手が難しすぎて片手練習もできない場合、ここで基礎筋力のアップが必要です。

1日5回で大丈夫ですし、スタッカートが簡単に感じられたら、もうしなくて大丈夫です。

(少なくともピアノの先生から見ると)一週間で効果を確認できます。是非チャレンジしてください!

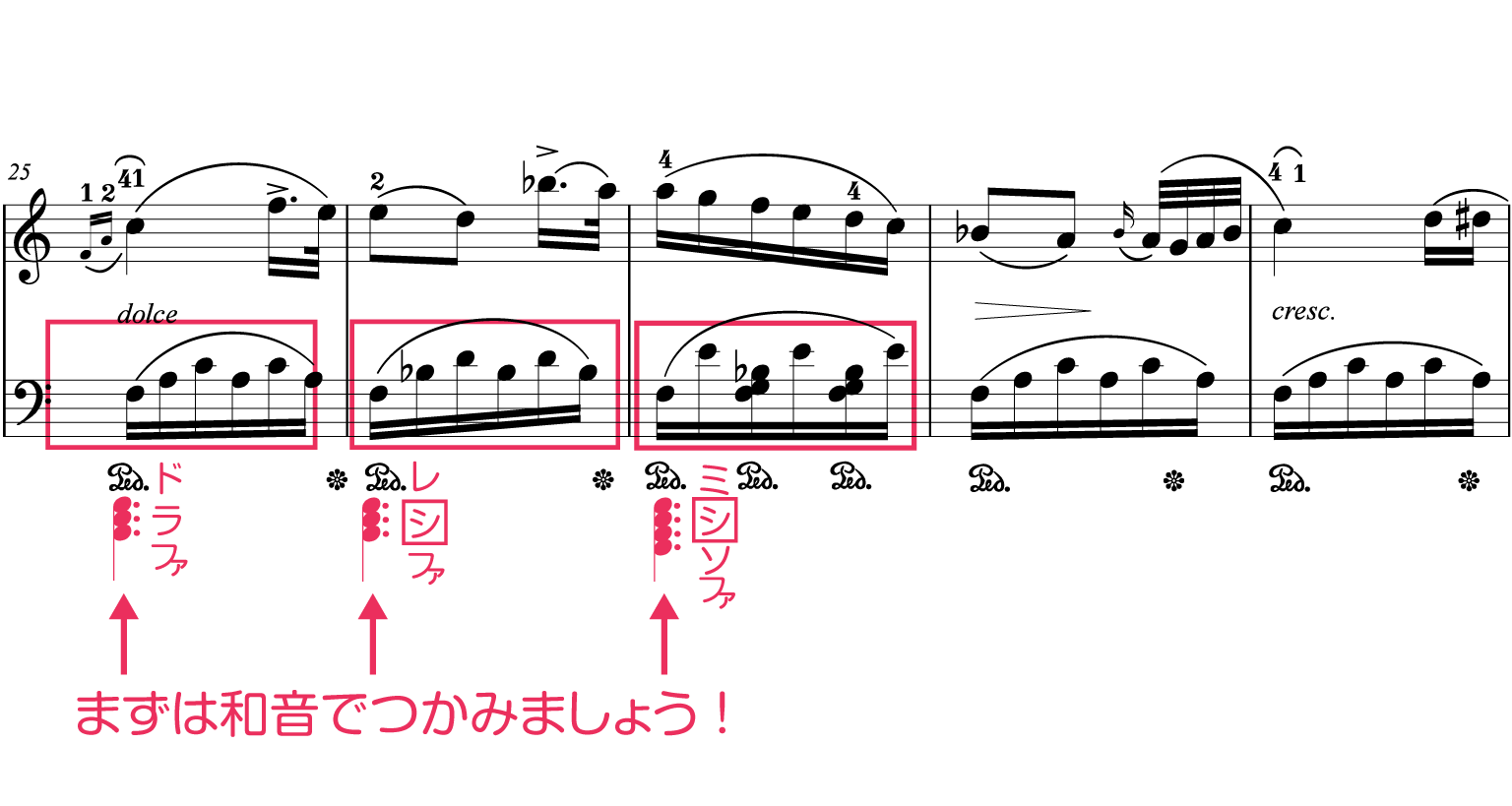

3. 右を弾きながら、左の和音をつかむ練習【やらなくてもOK】

目的は和音の移り変わりのタイミングで、和音をスムーズにつかみ直せるようにすることです。

- 和音をつかむ手の形がどのように変わるか

- 手の形がいつ変わるか

・・・をなじませるステップです。

4. 左を弾きながら、右を歌う練習【やらなくてもOK】

いきなり両手にした場合、右が転んでしまう場合に効果のある練習です。

(声の方がコントロールしやすいため)正確なリズムで「両手を合わせた感じ」を確認できるメリットがあります。

両手よりも難しければ全くやらなくてOKです!(人によっては難しいです。)

5. ゆっくり両手(短い範囲で着実に手になじませる。)

一気にやるのではなく、「少しずつ」「確実に」手になじませるのが大切です!

3. 32分音符はスタッカート練習・リズム練習で

この曲の最大の難所です。

どうしても基礎筋力が必要な部分ですので、右手はスタッカート練習とリズム練習がオススメです。

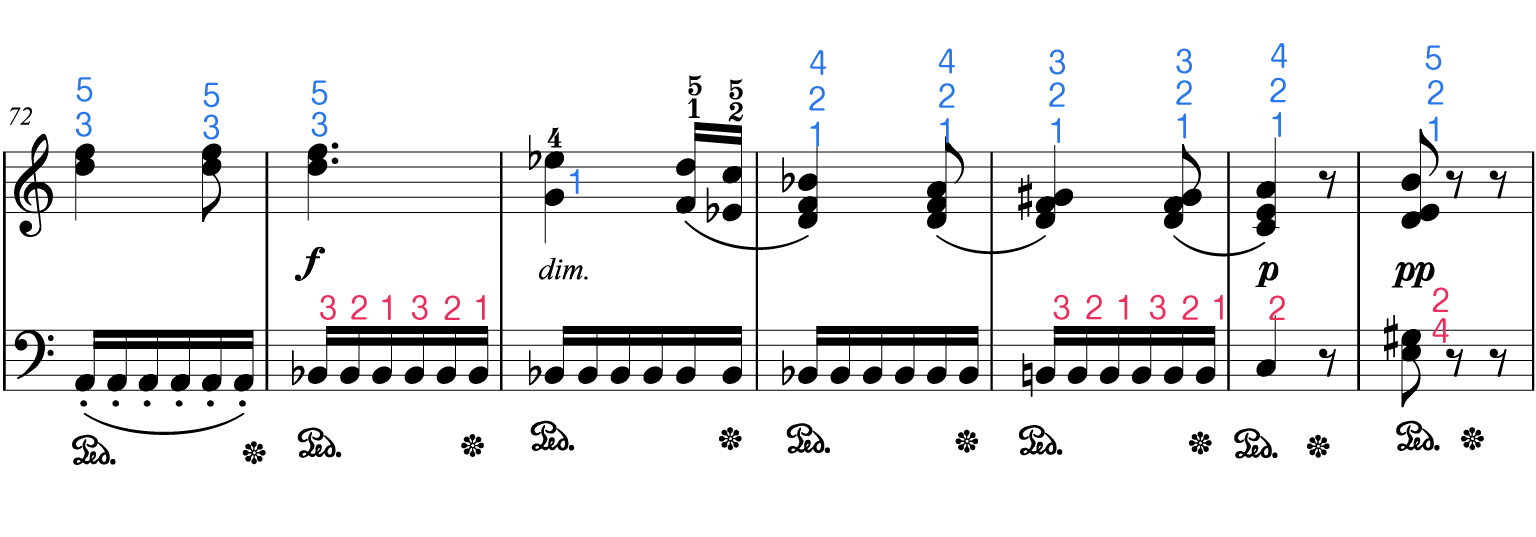

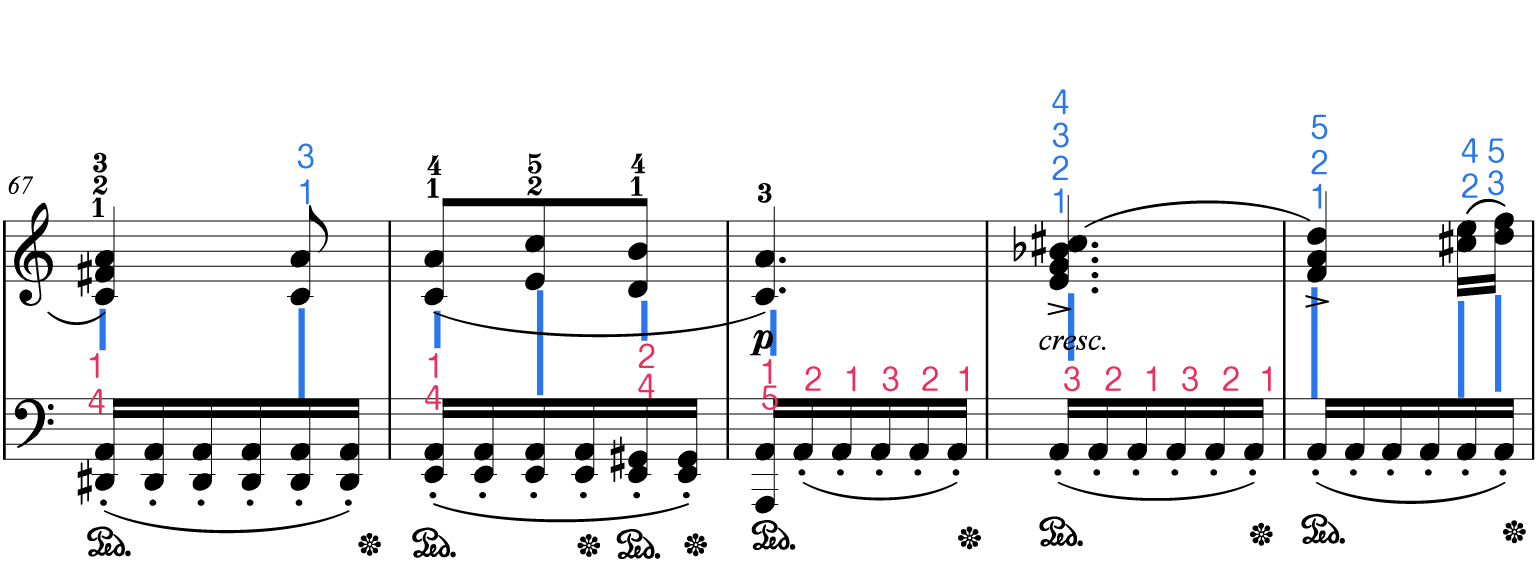

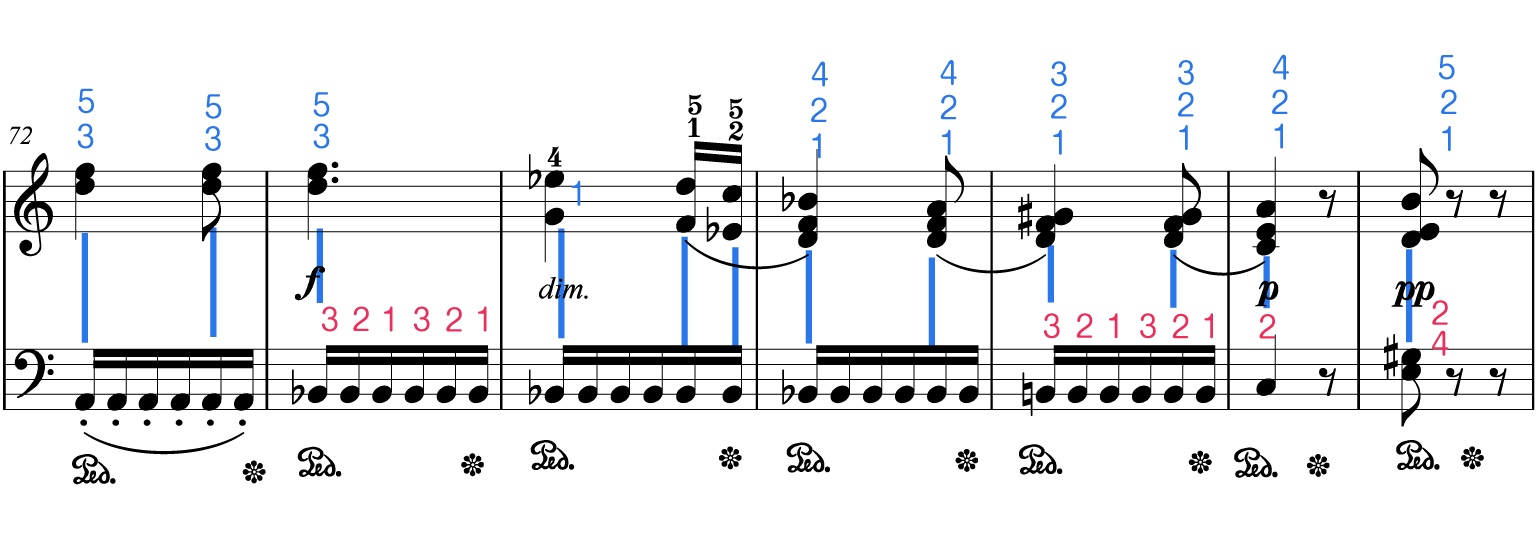

4. 終盤(C~)

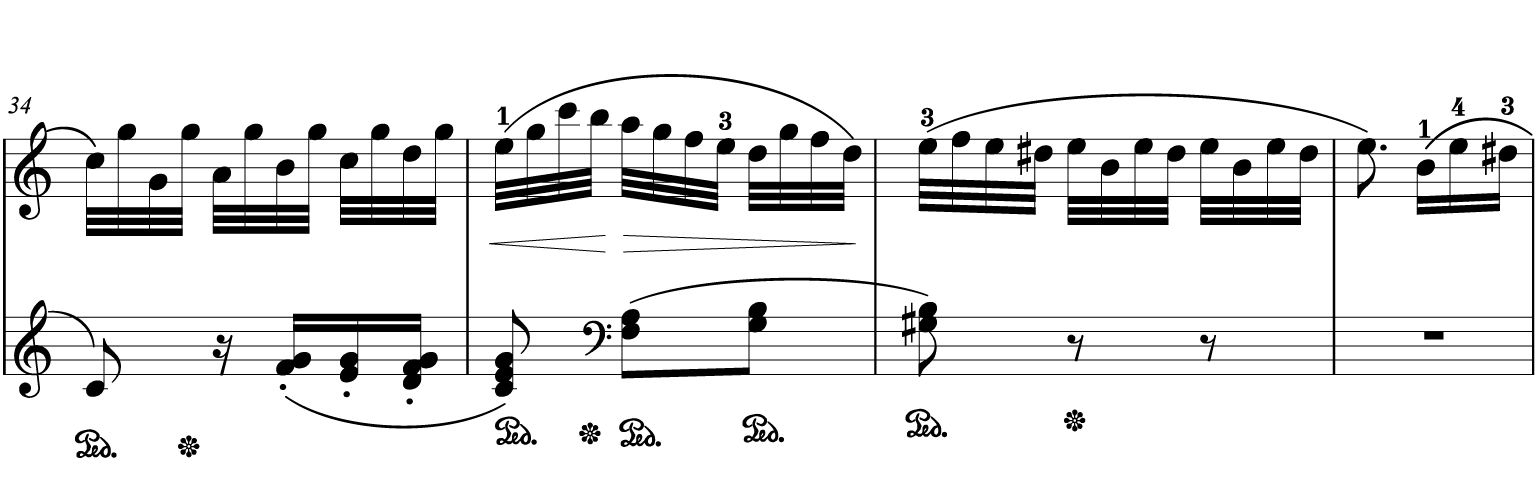

1. 右の和音のつかみと左の同音連打の練習方法

1. 片手練習(横の練習)

まずは右手が難しいと思います。音をつなげられる指使いで、右の手の形を丁寧に覚えます。 (下の楽譜と同じでなくても大丈夫ですが、「指使いを決めてから」練習するのが大切です!)

左は最も一般的な「3・2・1」を記載しましたが、このような『遅い連打』の場合「3・3・3」や「1・1・1」(全て同じ指番号)でも良いです。

というのは「3・2・1」の場合、音量やリズムをコントロールするのが難しいからです。

連打は前の音と次の音が同じのため、次の音を弾く時に鍵盤が上がりきっていないことがあります。

そして、指替えをしている場合、

「現在の鍵盤の状態」(鍵盤が上がっているのか、上がっている途中なのか)を指で感じにくい、という欠点があります。

その結果として、音が飛び出てしまったり、音が抜けてしまったり、という事故が起こりやすくなるのです。

ただし、『速い連打』は同じ指では弾けません。

先生が「3・2・1」を薦める場合は、『速い連打』に備えた練習ということもありますので、ご参考までとなります。(*´∀`*)

2. 両手の最小単位の練習(縦の練習)

連打で左の音が変わらないため、縦の補助線を弾いた方が、見やすい方も多いです。

両手の最小単位の練習については、こちらに記載しています。

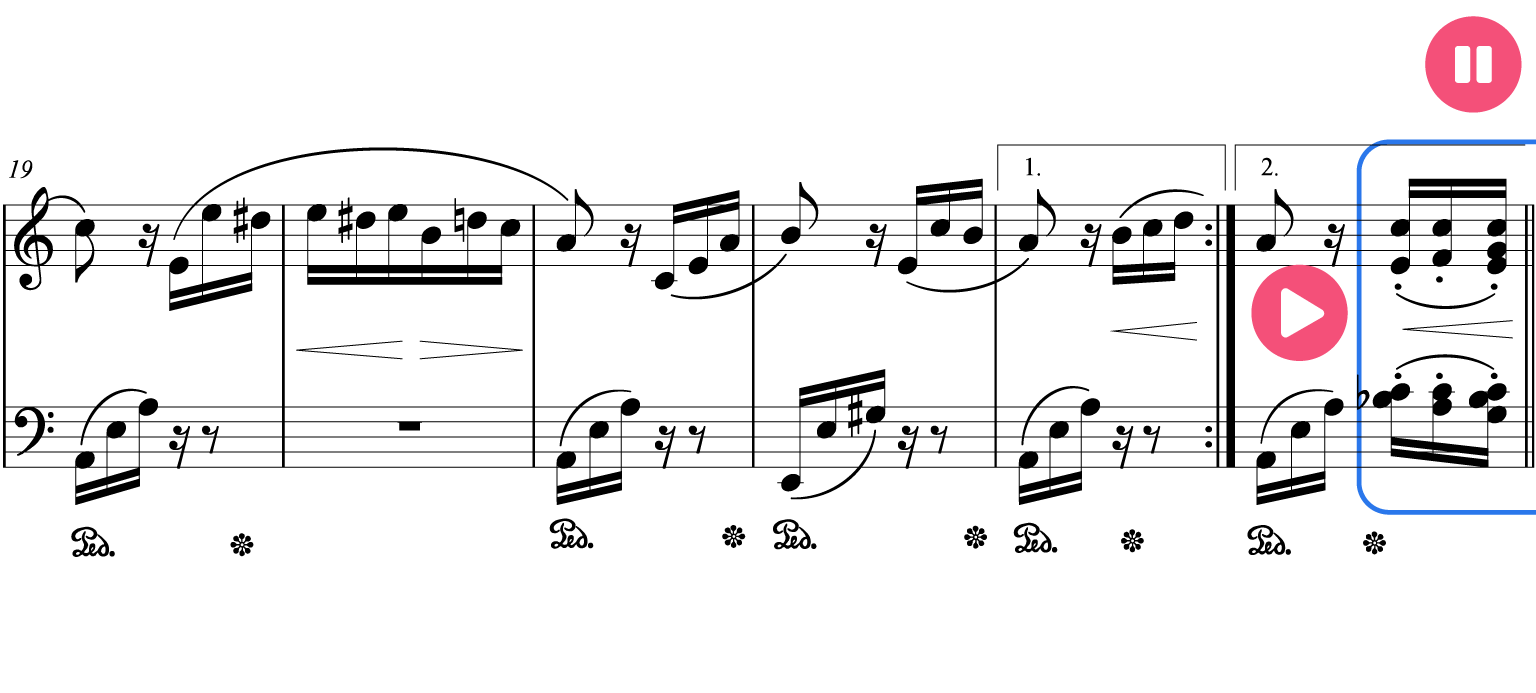

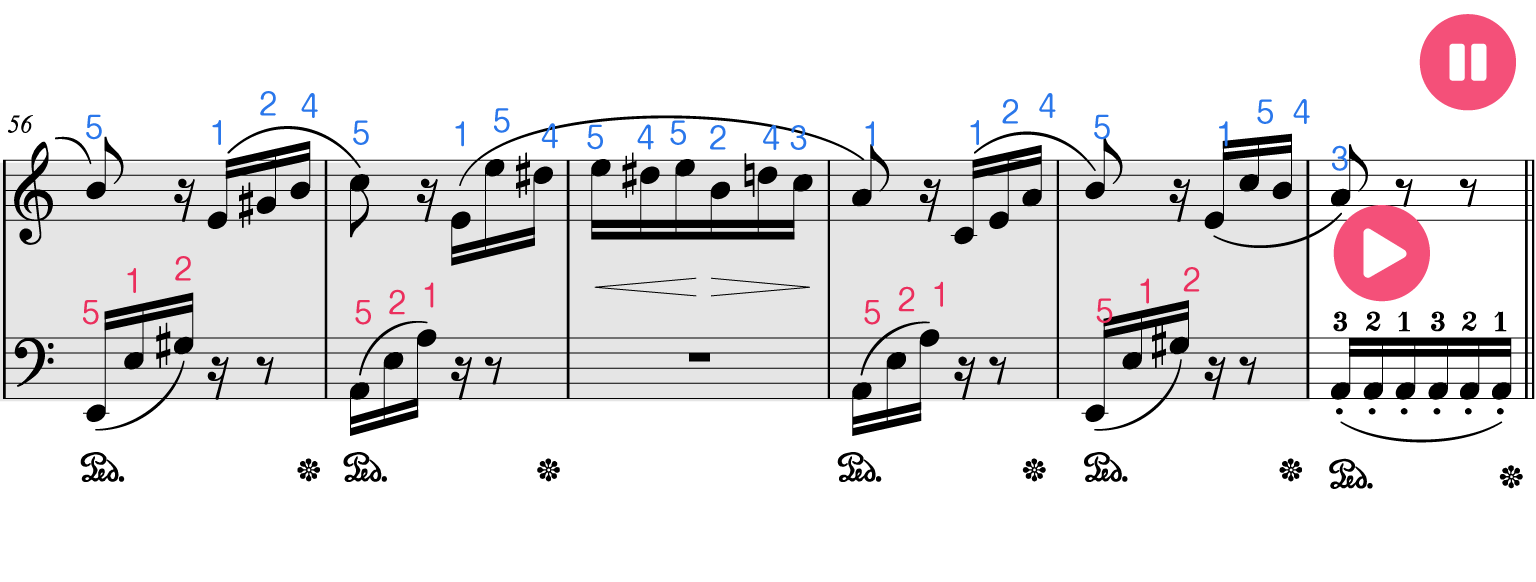

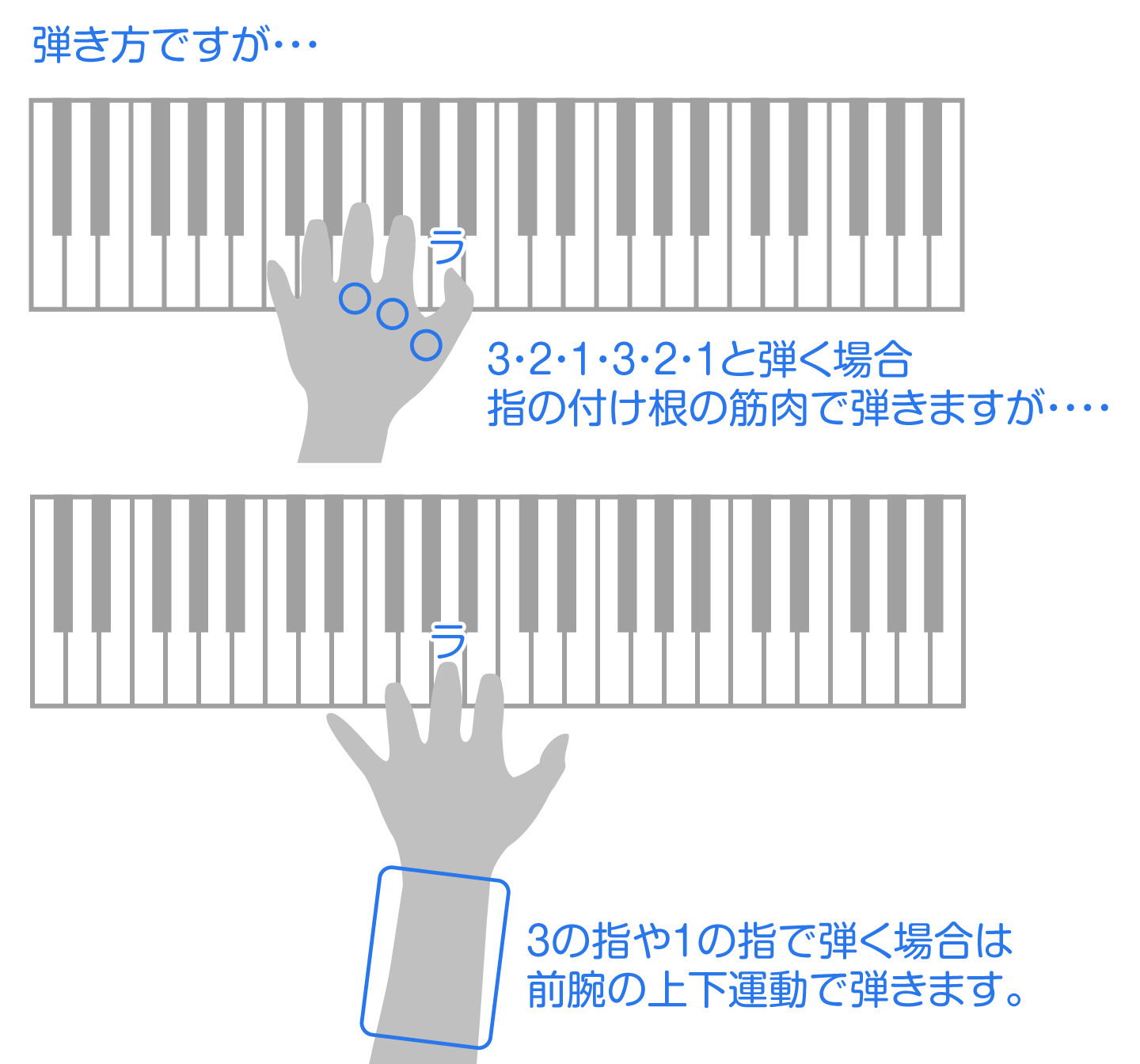

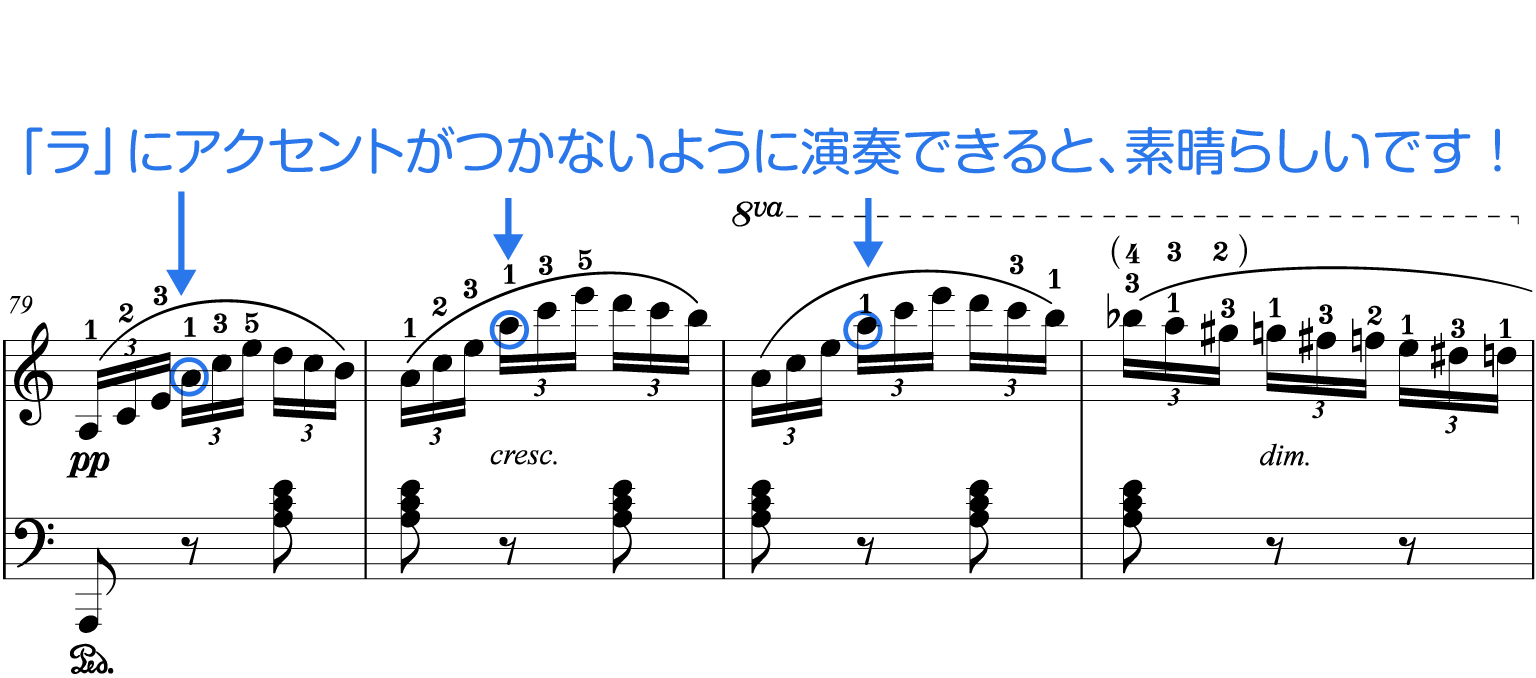

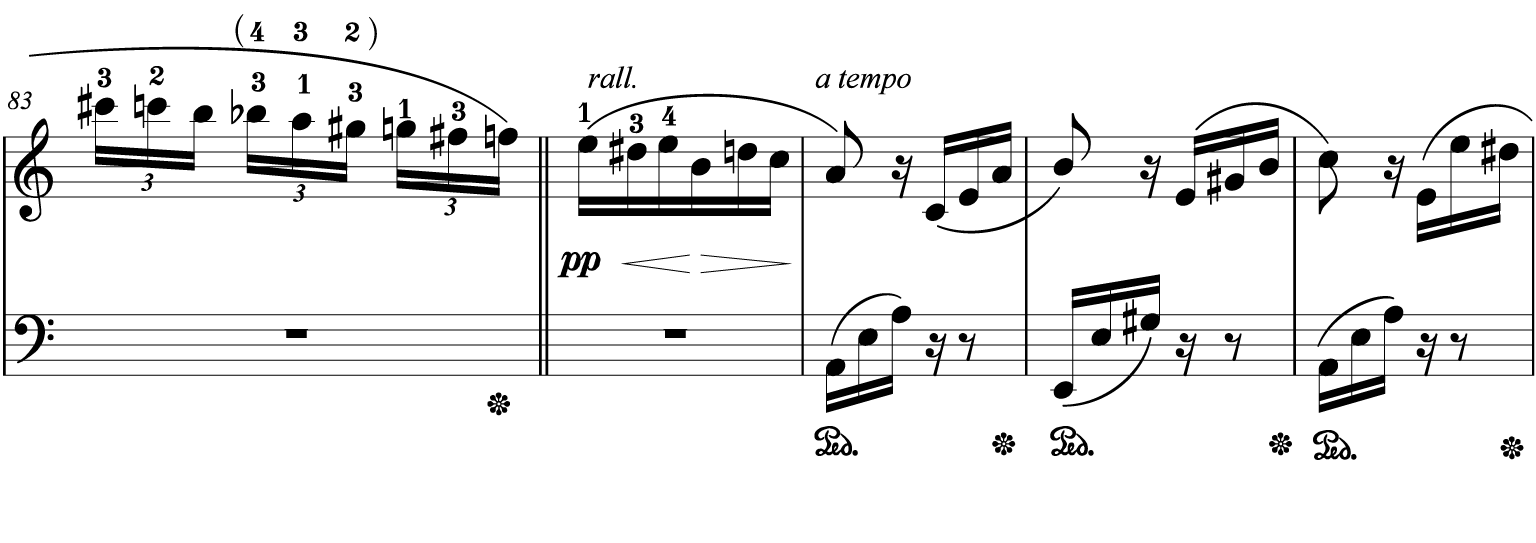

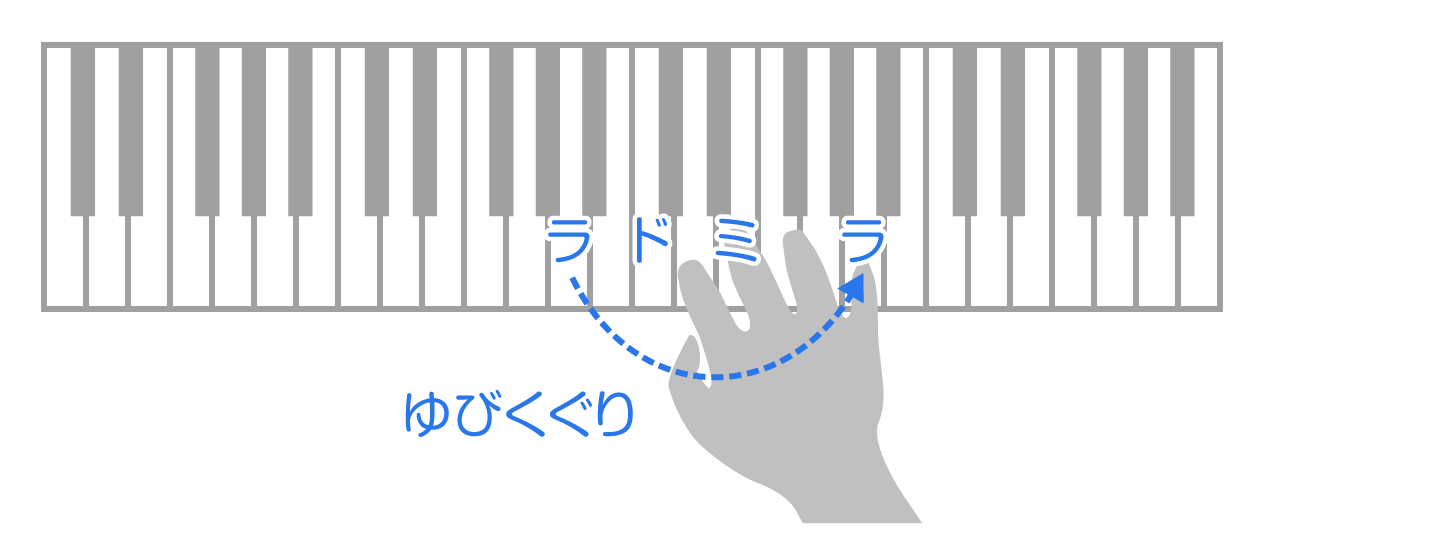

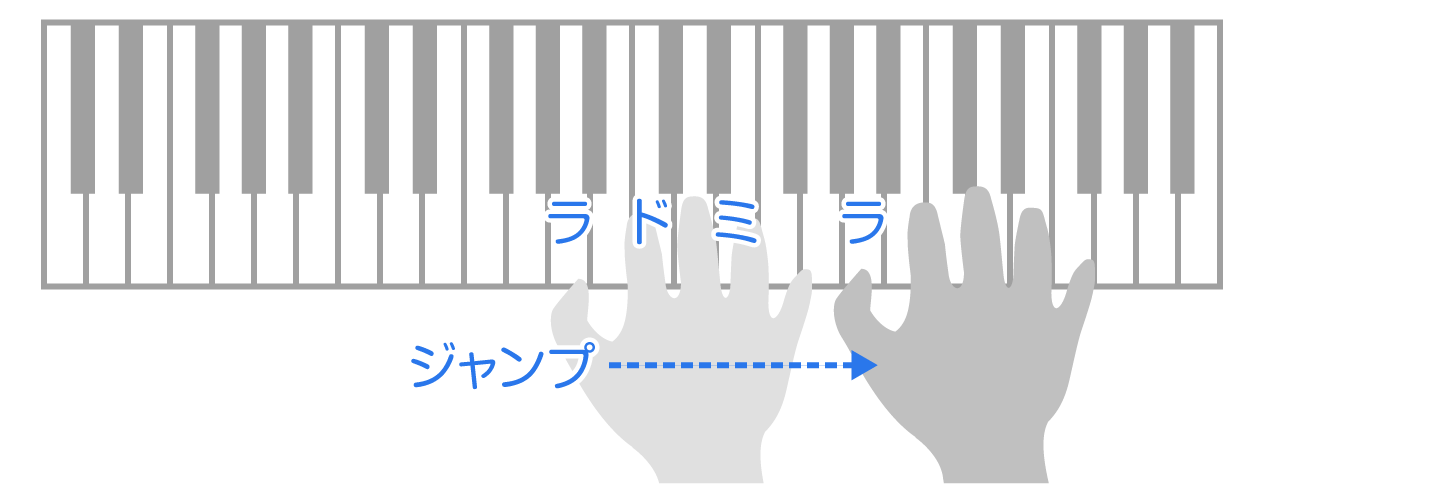

2. 16分音符3連は『指くぐり』か『ジャンプ』かアクセントのつきにくい方で

難易度が跳ね上がりますが、指を替える「ラ」の音でアクセントがつかないように意識できると素晴らしいです。

この部分は「指くぐり」で弾く方法と「ジャンプ」で弾く方法があります。

近い音は「指くぐり」がカンタンですが、遠い音は「ジャンプ」の方がカンタンです。

今回のラドミラはそれほど遠くはないので「指くぐり」が多いですが、「ジャンプ」も十分使えると思います。

- ギリギリまで3の指「ミ」を抑えておけるので、レガートできる(※ ただし、ここはペダルを使うので関係ありません。)

- 2や3の指はゆびくぐりしやすいが、4の指は難しい(※ ここでは3の指なので弾きやすいです。)

- 3の指「ミ」で手首が上がりやすく、くぐった後の1の指「ラ」で手首が下がり、アクセントがつきやすい

- 鍵盤に対する手の角度が変わらないので、指を替える「ラ」以外の音もコントロールしやすい

-

ジャンプした勢いで音を出してしまうと、アクセントがつきやすい(ジャンプ自体を非常に素早くして、音を弾くタイミングではゆっくり指を下ろす必要があります。)

ジャンプの練習については、こちらに記載しています。

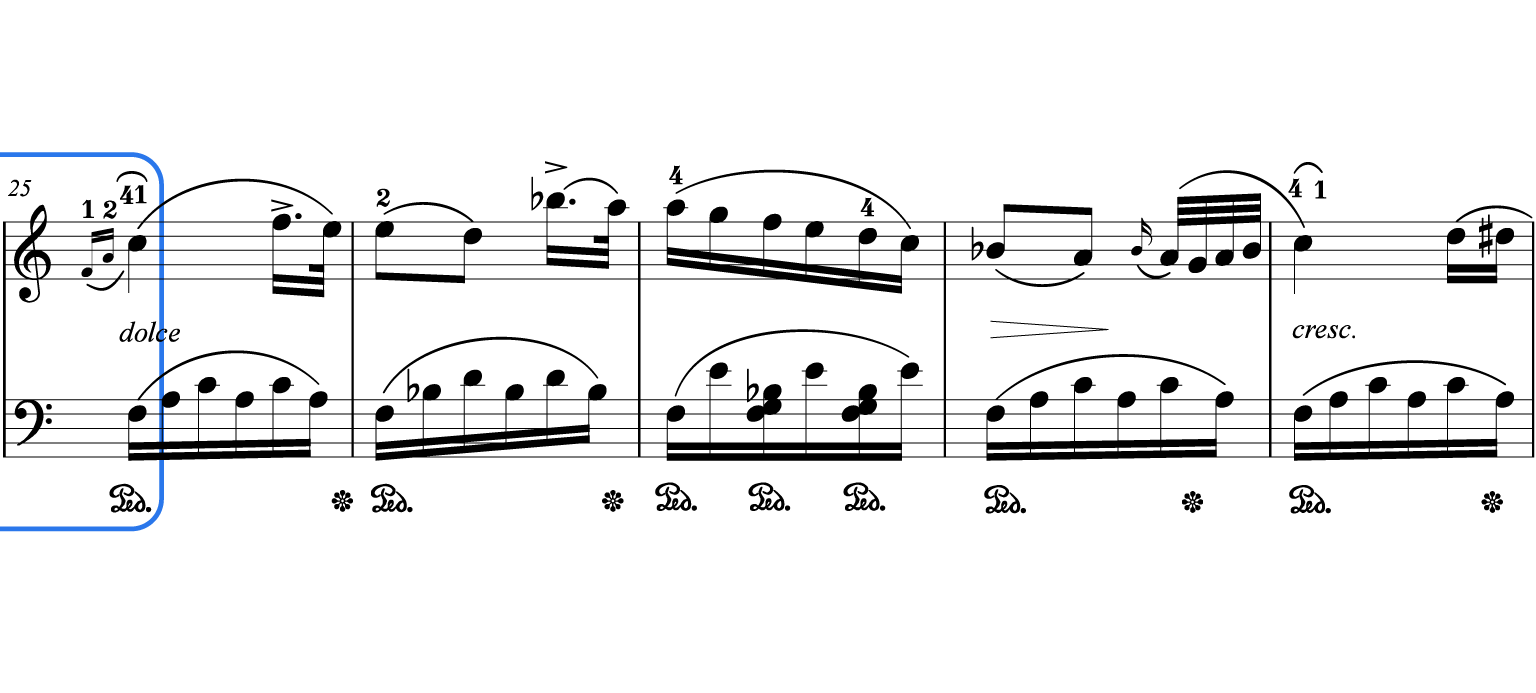

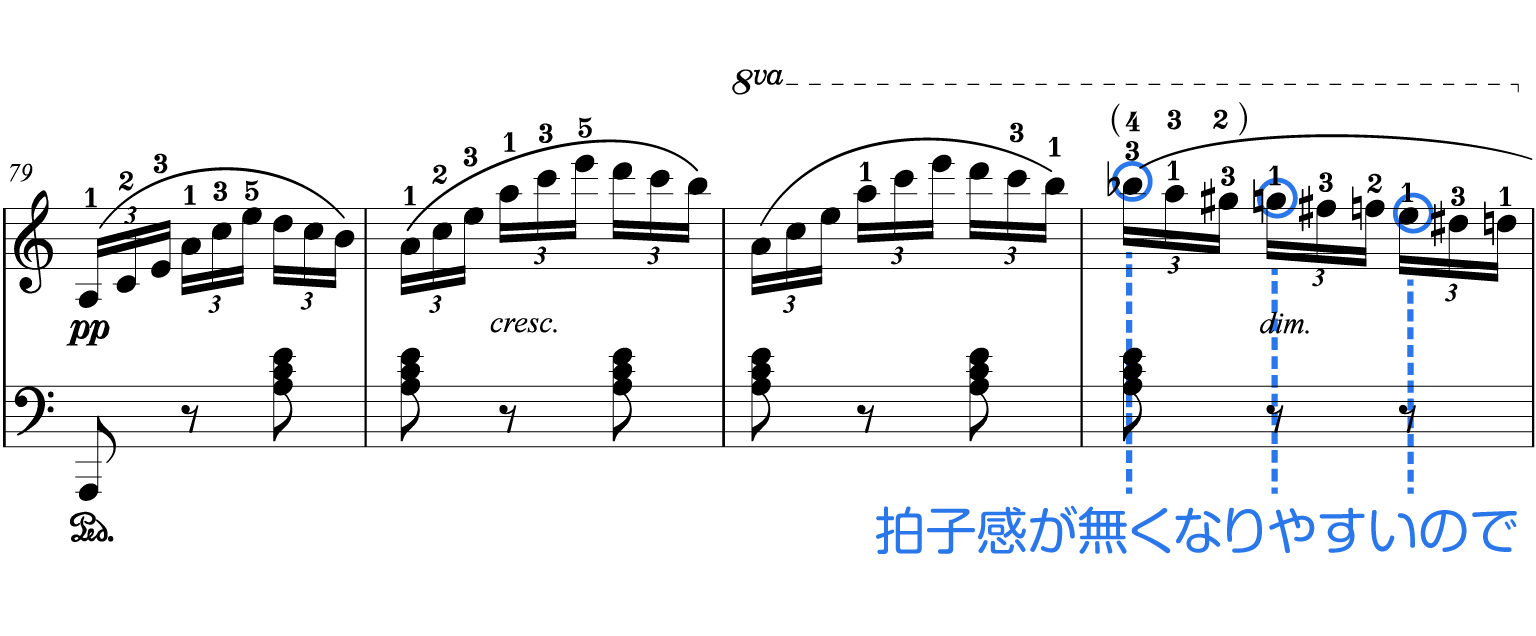

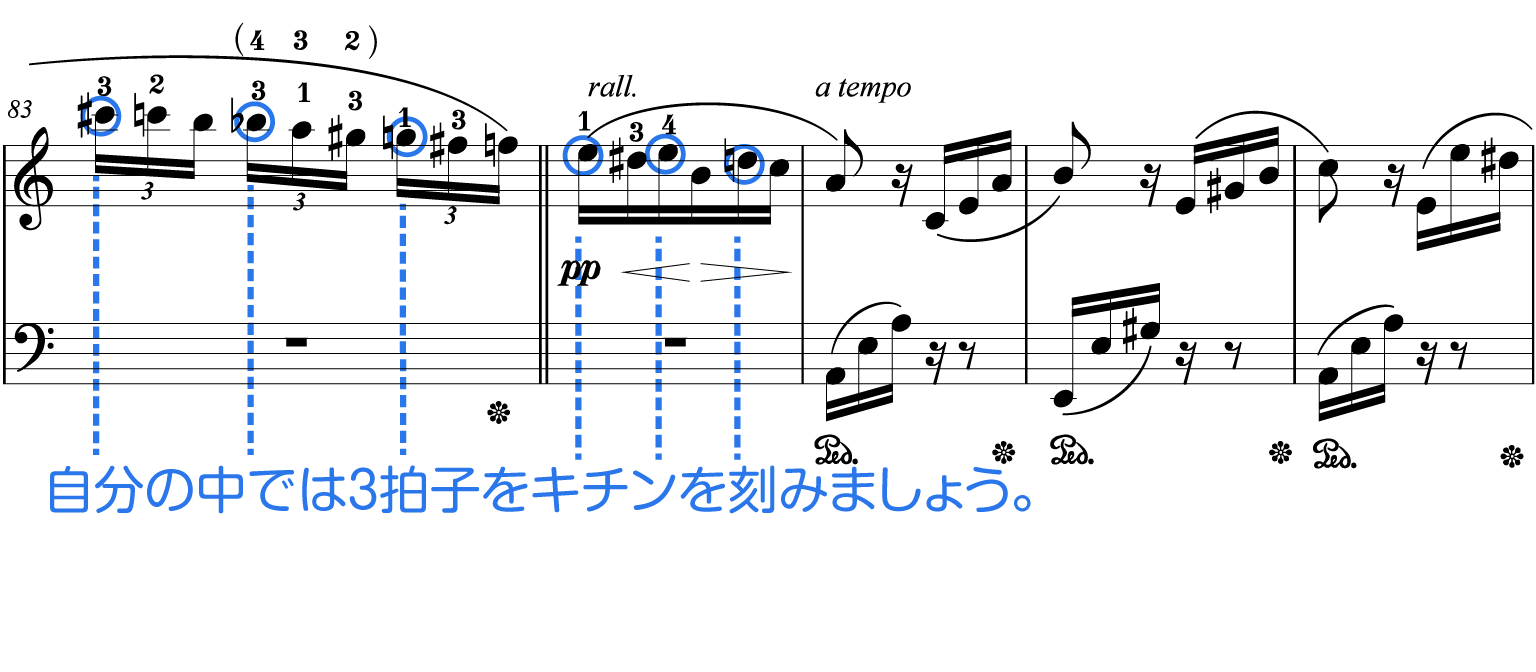

3. 半音階は自分の中で拍子を刻みながら

半音階から「ミレ♯ミシレドラ」に入るときにリズムが崩れやすいです。

1拍ずつ手を叩きながら(テンポを感じながら)、「シ♭ラソ♯」「ソファ♯ファ」「ミレ♯レ」「ド♯ドシ」「シ♭ラソ♯」「ソファ♯ファ」「ミレ♯」「ミシ」「レド」「ラー」と歌うと、拍子感をつかみやすいです。

拍毎にアクセントをつけてしまうと曲の雰囲気が崩れてしまいます。 あくまで自分の心の中で3拍子を刻みましょう!