オンラインピアノレッスンの機材を徹底解説!〜初心者向けからプロ並みの音質改善方法までレベル別ガイド〜

豊住 舞(ピアドア講師チーム)

桐朋学園大学音楽学部ピアノ専攻卒業、同大学大学院修士課程ピアノコース修了。 オンラインレッスン講師歴3年以上。

こんにちは!PiaDOORオンラインレッスン講師の豊住です。

オンラインピアノレッスンを始めてみると、最初にぶつかる壁が「音声の問題」ではありませんか・・・?

「音が途切れてしまう」「満足のいく音声クオリティでレッスンができない」など 私も数々の失敗を経験しました・・・

- 生徒さんの音が途切れて聴こえず、画面に映る手から音を想像してレッスンしたこと

- 実は私の音声が聞こえづらかったと、生徒さんに後から教えていただいたこと・・・ごめんなさい!

- 音声が途切れてほとんど聴こえないピアノコンサートを視聴したこともあります(泣)

このようなとき、「オンラインレッスン 機材」で調べるとかっこいいマイクや機器が沢山出てきますね。

機材ってなんだか難しそう・・・

これって私に必要?音声は良くなるの?

今、音声の問題で悩んでいる方に、

そしてこれからレッスンを始めることを検討している方に

オンラインピアノレッスンを3年以上続けている私が、

「レッスンを始めた頃の私に教えたい!」本当に必要だと思う機材をご紹介します!

この記事はこんな方におすすめ!

- オンラインピアノレッスンに必要な機材・準備を知りたい方

- オンラインレッスンで更に音質を良くする方法を知りたい方

- まずはここから!基本の準備編

これさえあればレッスンできる!楽器と端末1台で完結 - Zoomの設定一つで音の聴こえ方がガラッと変わる!?

「高忠実音楽モード」「オリジナルサウンド」の設定はマスト! - 意外と知らないネット環境の落とし穴。このチェックリストは必見!

- マイクについて知ろう ちょい足しでレッスンの満足度アップ!

音質キレイ、雑音少ない、音割れしない・・・そんな理想のマイクは? - 中級編

すぐに音質アップ!USB型コンデンサーマイクの魅力とは? - 上級編

オーディオインターフェイス+マイクでワンランク上の音質を!~実際のレッスン例も~ - 電子ピアノの表現力を最大化!オーディオインターフェイスの賢い使い方

- 番外編

見逃せない!レッスンがもっと充実する便利アイテムと工夫集 - まとめ

まずはここから!基本の準備編

これさえあればレッスンできる!楽器と端末1台で完結

PiaDOORでは、100名以上の生徒さんがオンラインでレッスンを受けてくださっているのですが、

生徒さんのなかでダントツで多い受講方法は・・・「スマホ」です!

本当に!?楽器のレッスンを受けるのにスマホで大丈夫・・・?と思いましたか?

実際にレッスンをしていますが、

のように「端末+楽器」があればレッスンを問題なく行うことができます。

明日からでもレッスンを始められるように、皆さんにとってベストな端末の選び方とセッティングをご紹介します!

スマホ

こんな方におすすめ!

今のスマホは内蔵マイクやカメラのクオリティが高く、レッスンでも問題なく使用できます!

生徒さんの手元などをしっかり確認できるように大きな画面の方が〇

- マイクを塞がないように、ミニスタンドや三脚を使用するとさらに◎

- 画面が小さく、指導内容などが見づらい場合は、先生の手元を画面近くにアップして見せてもらいましょう

タブレット

こんな方におすすめ!

PIaDOORの講師はiPadも使っていますが、音声・画面ともに◎です

- 三脚やスタンドを使用

※どこかに立てかけても良いですが、マイクを塞いでしまうため三脚があると◎

PC

こんな方におすすめ!

有線で接続できる場合は安定した通信も◎

画面共有などのツールも使用できる

- 机や台を上手く活用

- 内蔵マイク・カメラがあるかを確認(ない場合は外付けのものが必要)

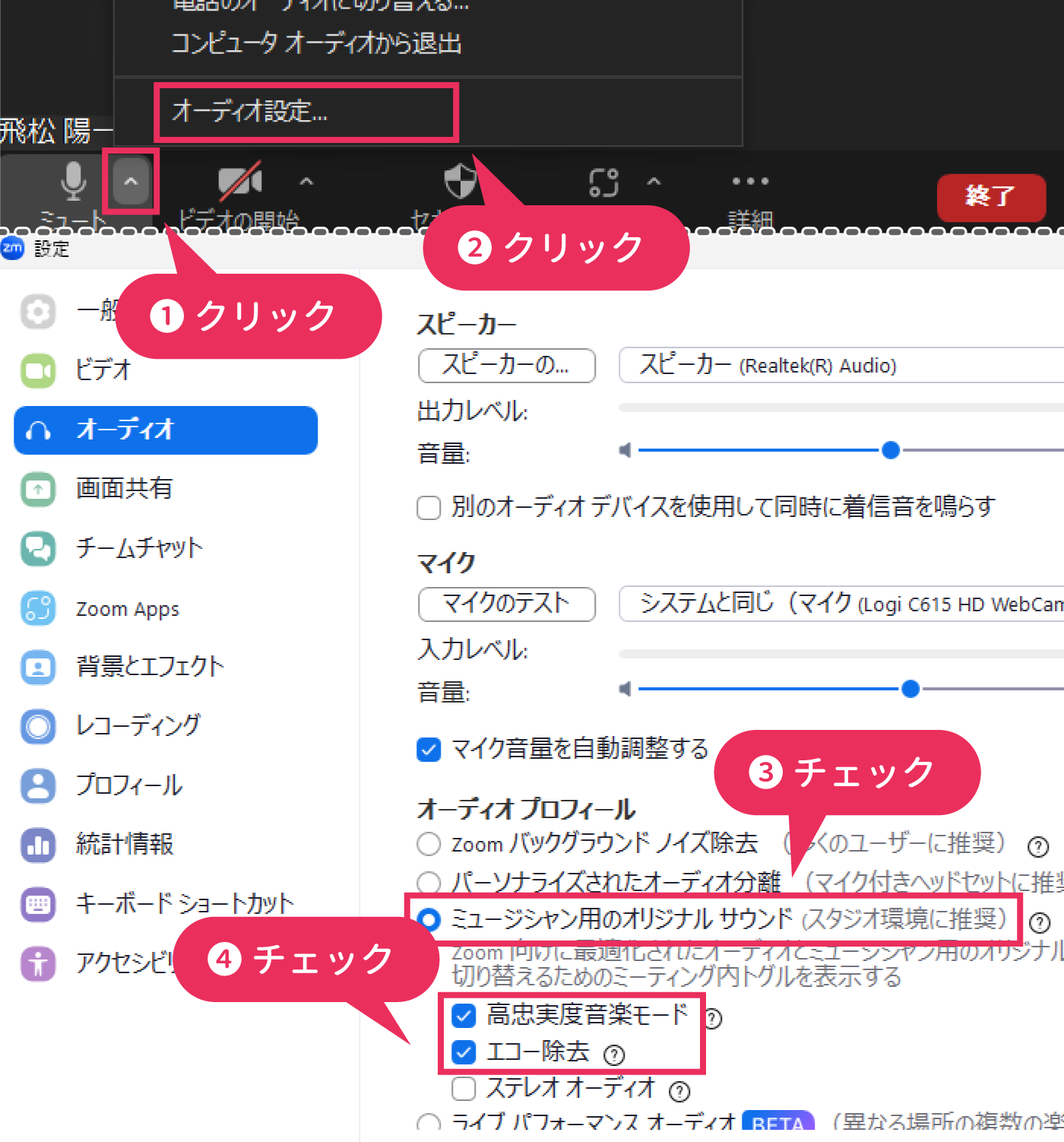

Zoomの設定一つで音の聴こえ方がガラッと(劇的に)変わる!?

「高忠実音楽モード」「オリジナルサウンド」の設定はマスト!

Zoomはオンラインレッスンでもおすすめなツールなのですが、ピアノや楽器のレッスンのためにはある設定が必須です!!

- 「オリジナルサウンドを有効にする」(スマホ・タブレット・PCの場合)

- 「高忠実音楽モード」(PCの場合)

上記の設定を行わないと、「声はしっかり聞こえるのに、ピアノの音はよく聴こえない」といったなんとも不思議な状態になってしまいます・・・。

iPad・iPhoneの場合

PCの場合

レッスンの際には、こちらの設定を確認してみてくださいね!

もっと詳しい手順はこちらへ

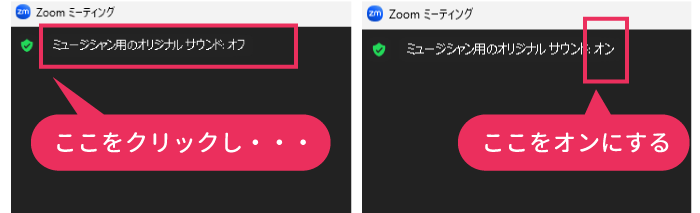

意外と知らないネット環境の落とし穴。このチェックリストは必見!

さて、レッスンをしていて不便を感じていなければここは読み飛ばしてOKなのですが、

音声の聴こえ方にストレスがあるときは、

マイクや機材を買い替えたり、揃えたりする前に・・・もう1チェックポイント!

インターネット環境は十分に整っていますか・・・?

オンラインレッスンには、先生側・生徒さん側ともに安定したインターネット接続が不可欠です。

特に「音」が大切なピアノレッスン。音が途切れるなどのストレスなくレッスンを行いたいですよね!

私の場合ですが

- オンラインレッスンを長期的に行う予定である

- 自宅のネット環境があまり整っていなかった(当時はCATV回線を使っており、CATVモデムにWi-Fiルータを接続していましたが環境はイマイチでした)

- 固定の場所で毎回レッスンをする

という3つの理由で、光回線を契約し、有線と無線(光Wi-Fi)で使えるようにしました◎

私の場合は、回線そのものを見直したというケースですね!

インターネットの通信速度を表す単位としては「bps」というものがあるのですが、 データの転送速度を表す単位で、数値が大きいほど送受信できるデータの送受信は速くなります。

無料で通信速度を測れるサイトがあるので、私がレッスンしている環境の速度を実際に測ってみると・・・

という結果になりました。(時間帯などにもよって変わるため、あくまで目安になりますが・・・)

測定サイト:https://fast.com/ja/

レッスンの目的によってベストな環境は異なると思いますが、おすすめは下記のようになります!

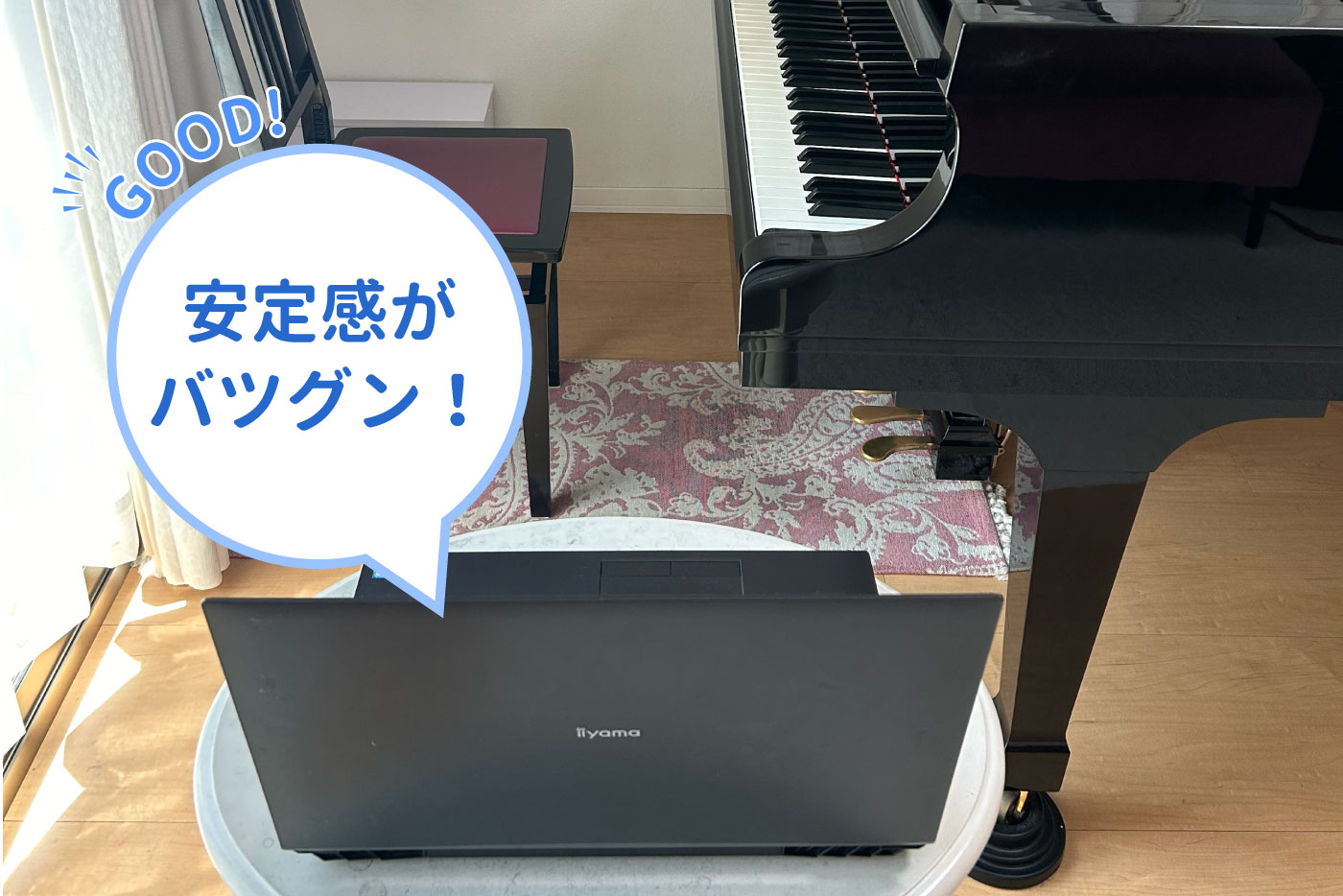

1位 有線LANをうまく活用

安定した通信を求めるなら有線が◎

LANケーブルを使用できる場所があるのであれば、ぜひ試してみましょう。

- LANケーブルにも最大通信速度があるため、古いケーブルを用いている場合は、ケーブルの見直しも手段の一つ

- 光回線を利用できる場合は、光回線+有線での接続は安定性が抜群!

2位 無線LAN(Wi-Fi)を使用

手軽に接続できることや、複数のデバイスを同時に接続できることが魅力です!

- 場所によって安定性が変わってしまうため、レッスンをする場所でWi-Fiの接続が安定していることが大切

- WiFiルーターの電源を入れ直してみたり、設置場所や機種を見直したりすることで、通信が安定することがあるので要チェック

-

回線は同時接続すると不安定になりやすいため、時間帯の工夫も必要

例)

マンションの共同回線を利用している場合:接続しにくい時間(夜間など)以外にレッスンを受講する

同居者がいる場合:他の方が利用していない時間にレッスンを受講する

3位 5G/4F/LTE(スマホなどで契約しているキャリア回線)

毎回レッスン場所が変わる場合や、たまにレッスンを受けるだけの場合は、手軽さを重視した5G/4G/LTE回線は便利ですね。

Wi-Fiの接続が悪いときなどピンチの際は、私もキャリア回線に頼っています!

- 「データ容量に制限がある場合が多いこと」「電波や環境に左右されることがある」など注意が必要

長期的にレッスンを行う場合、特に先生側などは初期の手間をかけてインターネット環境を整えるステップも大切かと思います。(例:光回線が利用可能エリアの場合は、導入を検討するなど)

オンラインレッスンという方法に巡り会えたからには、みなさんが接続で悩まされることなくサクサク快適にレッスンできますように!

さて、ここから先はやっと「機材」と呼べそうなものが登場します!道のりが長かったですね笑

ほとんどの方はここまでの「基本編」で問題なくレッスンを行えると思うのですが、

例えば、下記のような方はぜひこの先もお読みいただけたらと思います!

- 音質にもっとこだわりたい方

- マイクやオーディオインターフェイスなどの機器に興味がある方

- 電子ピアノでレッスンする方

マイクについて知ろう ちょい足しでレッスンの満足度アップ!

音質キレイ、雑音少ない、音割れしない・・・そんな理想のマイクは?

中級編では「マイク」が登場します!

そもそもピアノのオンラインレッスンではマイクを取り入れる必要があるのでしょうか?

結論から言いますと・・・

スマホなどの内蔵マイクがだめなのではなく、外付けマイクを取り入れることでよりレッスンがレベルアップするというイメージです!

中級編の具体的な内容に移る前に・・・まずはマイクについて少し詳しくなりましょう!

マイクといってみなさんが一番身近に思い浮かべるのはどんなマイクでしょうか?🎤

私はカラオケのマイクを思い浮かべました・・・!

実はマイクと一言でいってもその種類や役割は沢山あるのです!

ライブで歌うとき、スピーチするとき、ボーカルや楽器の録音をするとき・・・それぞれ使われているマイクの種類は違います!

場面ごとに、その環境の中で一番適切に音を拾って届けることのできるマイクが使われています。

知っておきたいマイクの基礎知識

マイクの違いを知るときにここはおさえておきたい!というポイントについて解説します。

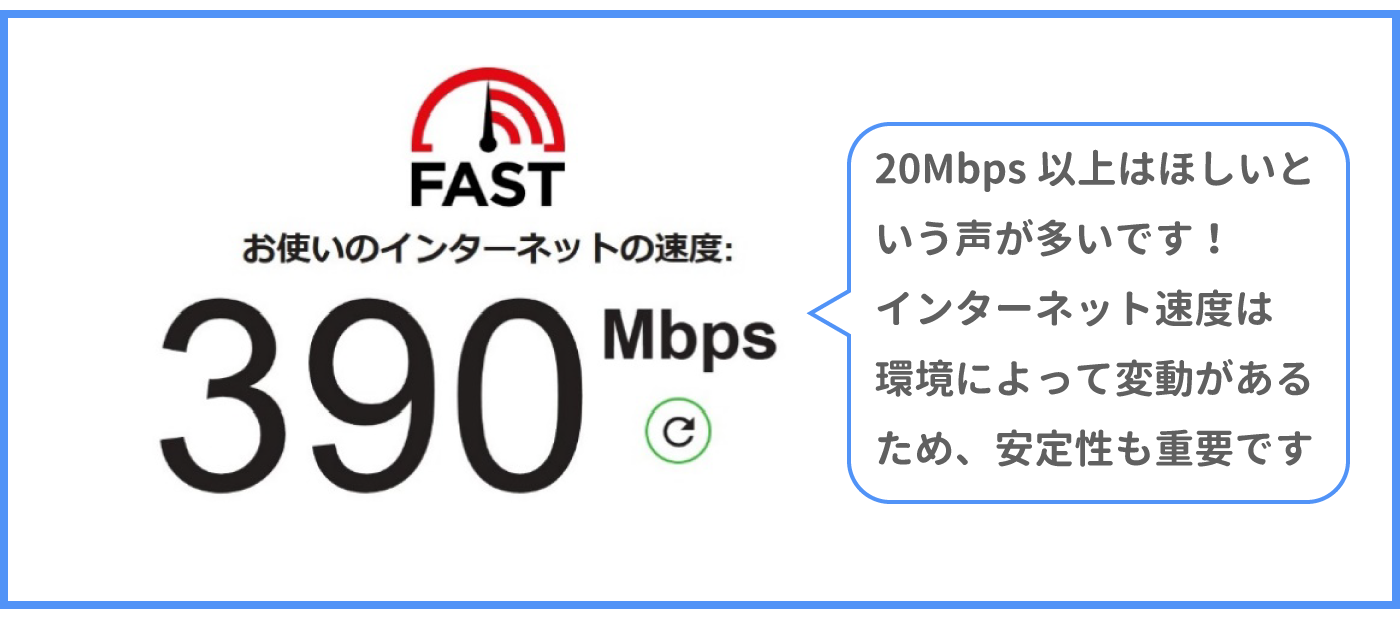

指向性

マイクがどの方向から音を拾うか示します。

- 全指向性(無指向性):全方向から均等に音を拾う

- 双指向性:正面と背面の音を拾う

- 単一指向性:正面の音を集中して拾う

例えば楽器の録音をするときに適している指向性は?と一言でいっても

- ソロで演奏するとき:単一指向性で自分の楽器の音に集中して録音

- 部屋に広がって行うアンサンブルのとき:全指向性で全体のバランスをよく録音

など演奏の形態によっても選ぶべきマイクの指向性が異なるということですね!

感度

そのマイクがどれだけ細かい音や静かな音を拾うことができるかを示す指標。(マイクがどれだけ音を電気信号に変えるのが得意か)

- 高感度:小さな音でもよく拾う

- 低感度:大きな音に対して反応するが、小さな音は拾いにくい

感度を表すときにdBV/Paという単位を使い、数字が0に近づくほど、マイクは高感度になります!

つまり、-30 dBV/Pa と-50 dBV/Paいう2本のマイクがあったときに-30 dBV/Paのマイクのほうが高感度ということです。

高感度のほうが優れているというわけではなく、用途に合わせて選ぶことが大切です!

周波数

マイクがどの範囲の周波数の音を拾えるかを示す(マイクが低音から高音までどの範囲の音を拾えるか)

- 広い周波数特性をもつ:すべての音域をクリアに拾う(ボーカル録音や楽器録音など◎)

- 狭い周波数特性を持つ:特殊な用途に用いられる(例:電話音声の録音など)

最大耐入力

マイクがどれくらいの音量まで耐えられるか

「dB SPL」という単位で表す。(0dB SPLが人間が聞き取れる最も小さな音)

例えば、マイク最大SPLが120dBのモデルの場合、それ以上の大きさの音を入力した際に音割れが起きてしまいます。

S/N比

録音したい音(signal)の強さと雑音(noise)の強さの比率

S/N比が高くなるほど、雑音が少なく、音質が良くなります。

代表的なマイクの種類

「ダイナミックマイク」「コンデンサーマイク」など

マイクを検索すると、必ず「ダイナミックマイク」と「コンデンサーマイク」が登場すると思います(もちろん種類はもっとたくさんありますが・・・)

今回は2種類のマイクの特徴を比較してみましょう!

ダイナミックマイク

特徴

- 感度が比較的低い(繊細な音は拾いにくい)

- 比較的求めやすい価格の物が多い

- 頑丈で湿度にも強い

よく使われている場所

- ライブなどのボーカル用

→周囲の雑音を拾わず、声をクリアに拾ってくれるためぴったりの用途ですね◎ - ギターアンプやドラムセットの録音

- 屋外でのインタビューなど

コンデンサーマイク

特徴

- 感度が高い

→楽器演奏において強弱や細かいニュアンスを伝えたいときに最適(繊細に音を拾ってくれるため、静かな環境が必須) - 広い周波数特性を持つ

低音から高音まで幅広く、詳細に拾うことができる - ファンタム電源(コンデンサーマイクに電力を送る仕組み)が必要

※多くのオーディオインターフェイスやミキサーにはファンタム電源が内蔵されています - 比較的高価なものが多い

- 湿度や衝撃に弱いため、取り扱いに注意が必要

よく使われている場所

- ラジオやポッドキャスト

- 環境音の録音(自然の音など)

- コンサートホールの吊るしマイク

- ボーカル、アコースティク楽器の録音

ここまでの説明で、マイクについて少し詳しくなっていただけたかと思います!!

オンラインレッスンで外付けマイクを取り入れるメリットとしては

- 指向性を選べる

→多くのスマホやPCなどの内蔵マイクは「全指向性」のため、ピアノ以外の音などを拾いやすくノイズが入ってしまうことも多いです。 - より高感度になる

→多くのスマホなどの内蔵マイクの感度は中程度ですが、外付けのコンデンサーマイクは高感度のものが多いです。

などがあげられます。

先生側/生徒さん側それぞれで外付けマイクを取り入れるメリットは以下の通りです。

| 先生側 | より細かいニュアンスを正確に生徒に伝えられる |

|---|---|

| 生徒さん側 | 自分の演奏を届けた際に、先生からより的確なフィードバックを受け取れる |

といった1ランク上のレッスンになるのですね!

それでは、具体的にどのようなコンデンサーマイクを取り入れていったら良いかを確認していきましょう!!!

中級編

すぐに音質アップ!USB型コンデンサーマイクの魅力とは?

コンデンサーマイクを取り入れる際に、手軽に音質を改善できる方法として「USB型コンデンサーマイク」という選択肢があります。

配信系コンテンツやYouTubeへの動画投稿などがメジャーになってきた今、楽器演奏だけにかかわらず各方面から人気のある選択肢です!

- USB端子で簡単にパソコンやデバイスに接続できるため、その他の機器をそろえる必要がない

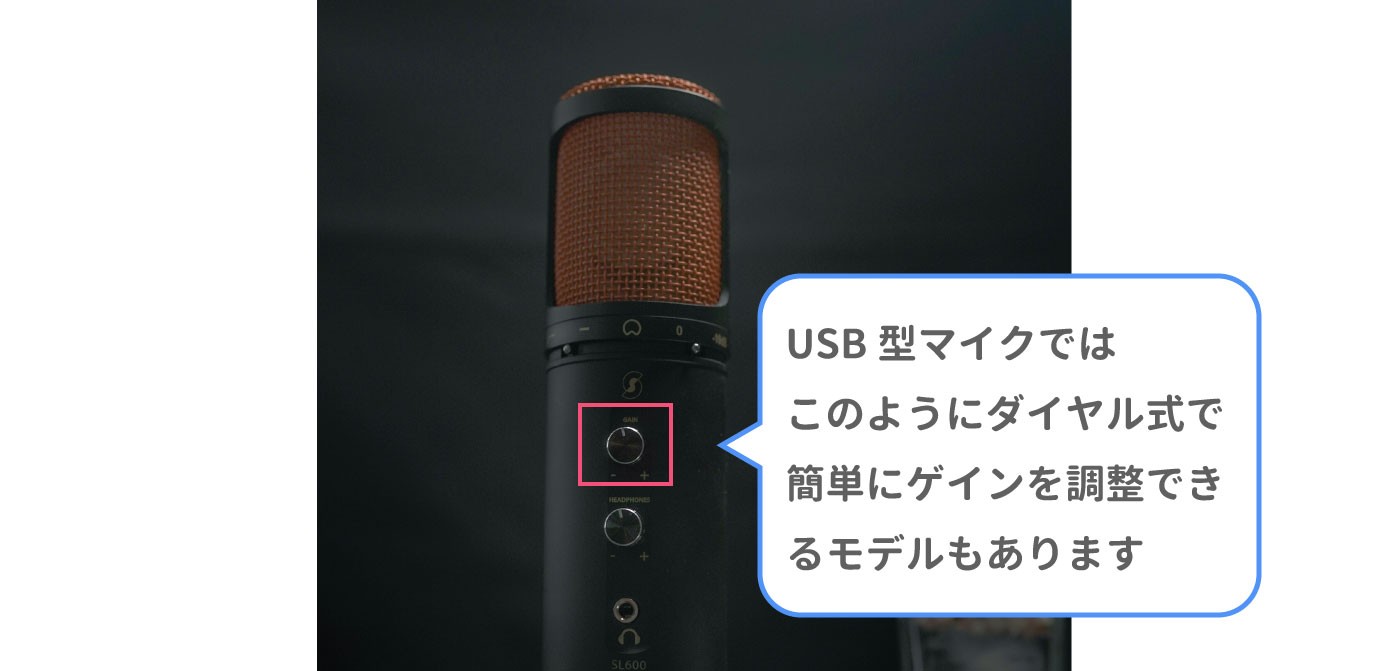

- 指向性を選べたり、ゲイン調整機能がついているモデルが多かったり、スマホなどの内臓マイクよりできることが広がる

ゲイン調整機能とは?

先ほどの「マイクについて知ろう」でも少し記載しましたが、マイクが音割れしてしまうときは、以下のようなケースが考えられます。

- マイクで歪まずに拾える最大音量(SPL)を超えていて、マイク内部で音割れしている

- 録音機器側に音を送るときに、音の信号が録音機器の処理能力を超えてしまっている

上記のような原因で起きる「音割れ」を防いで、良い音質で音を送るために大切なのが「ゲイン」の調整なのです!

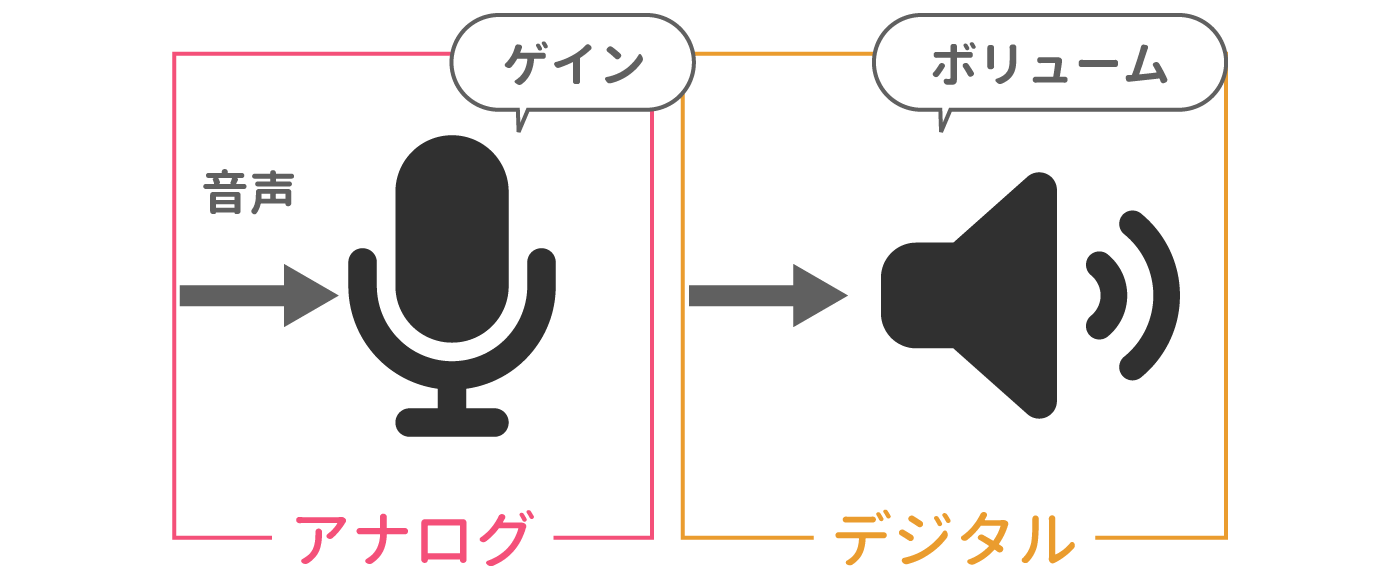

上の図のように、音の信号はUSB型マイクなどを経て、アナログ信号からデジタル信号に変換されます。

アナログ信号の時点で「音質」が決まり、デジタル化されてからのボリューム変更では「音の量」を調整することができます。

逆に言うと、アナログ音声の時点で音割れやノイズが多い音声になっていた場合、いくらボリュームボタンを操作しても音質自体は変化しない!ということですね。

ゲイン:音の信号を増幅させ、音質を変化させる

ボリューム:音の信号は変化させず、音の量を調整する(つまり音質に変化はなし)

- 音量が大きくなる

- 高くしすぎるとノイズが増えたり、音割れがおきたりする

- 音量が小さくなる

- 音割れなどを防ぐことができる

- 低くしすぎると、音声信号が弱くなり背景ノイズなどが相対的に大きく感じられるようになる。(音量を上げた際にノイズが目立つ)

適切なゲインに調整することで、レッスンの際に相手に送る音声の音質にこだわることができます!

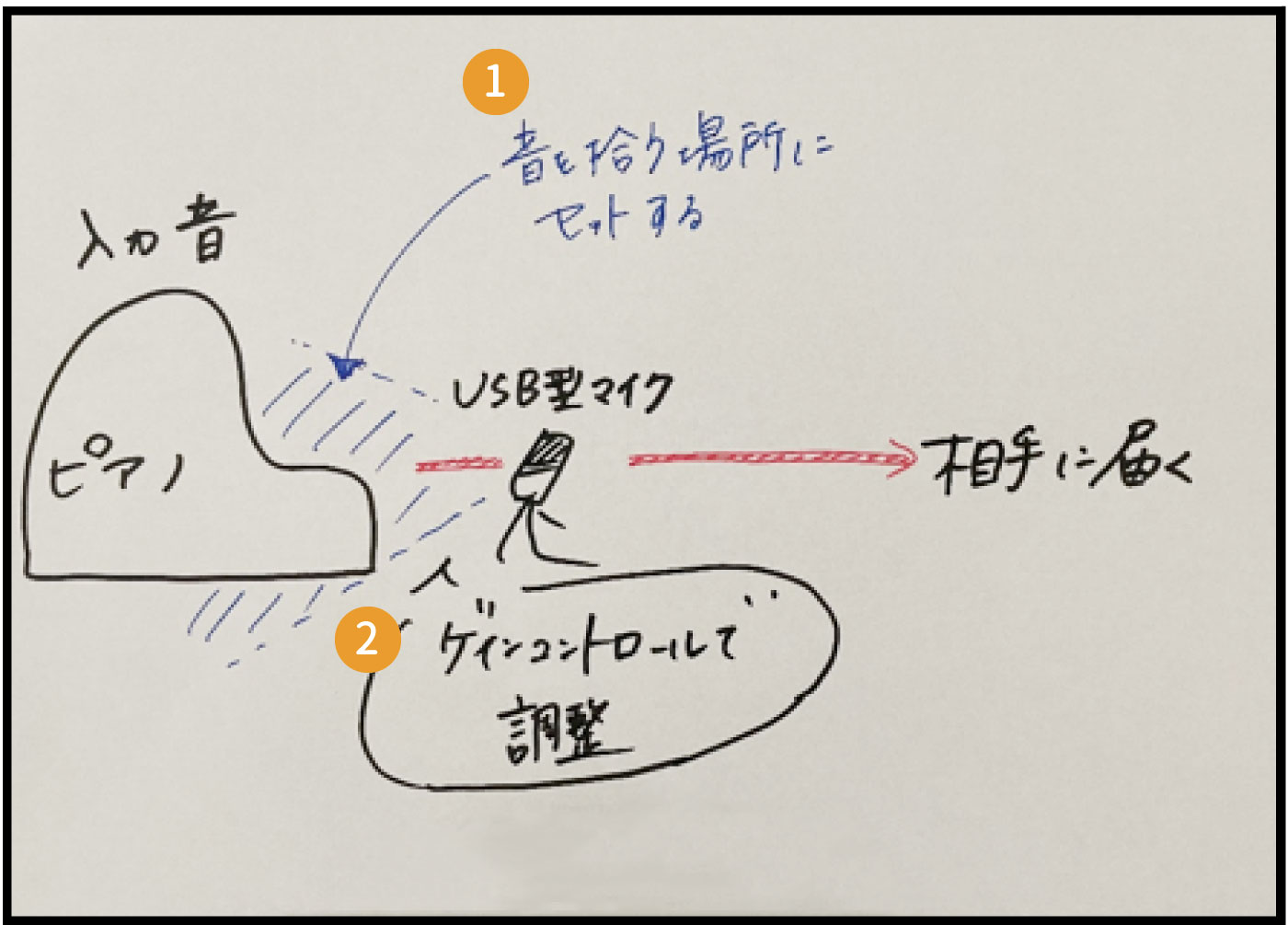

レッスン時のイメージ

- ピアノと声を拾う位置にUSBマイクをセッティングする(単一指向性など複数選べる場合は適切な指向性も確認)

- ゲインを調整して、録音レベルを適切にする(実際に相手に聞いてもらうとスムーズですね!)

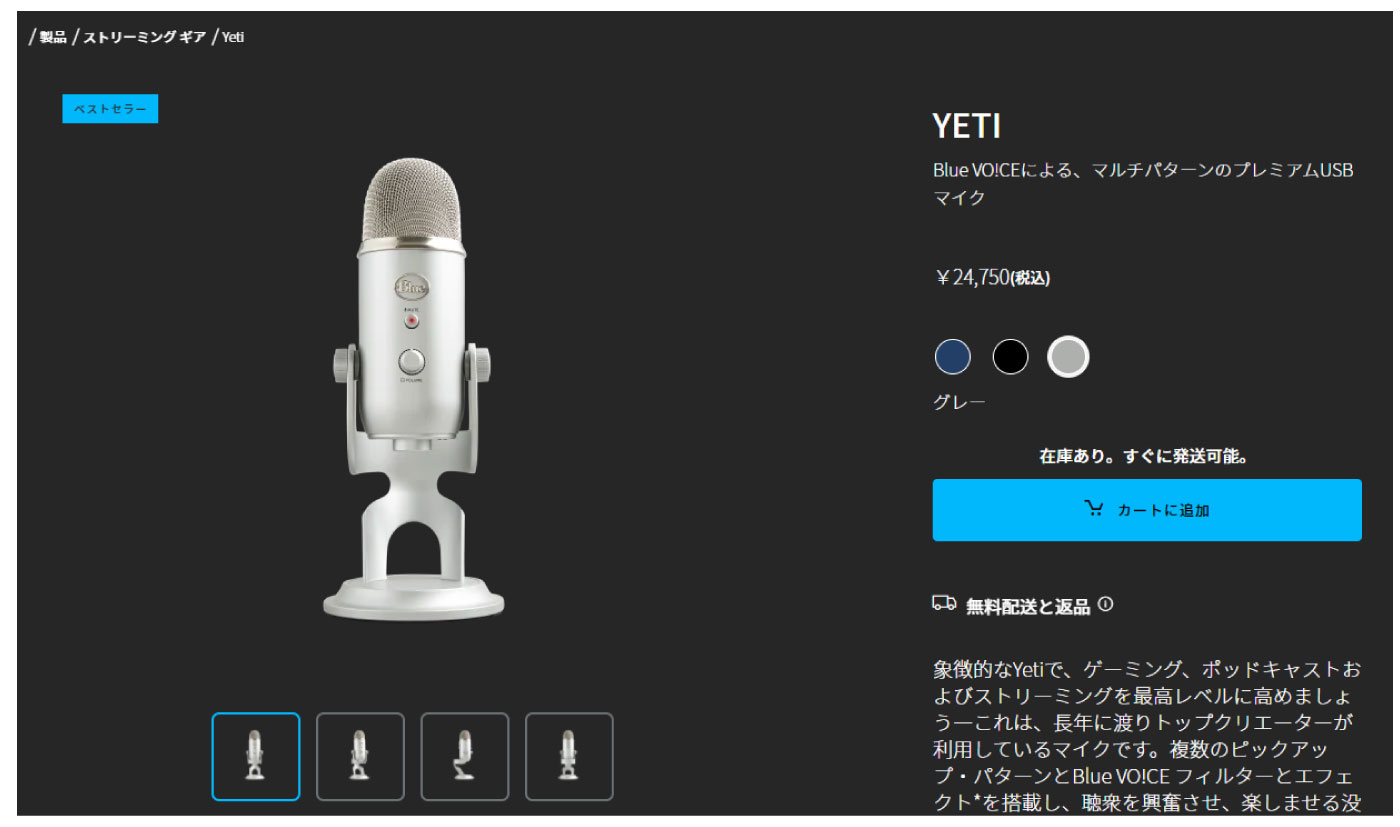

▼ USBマイクの商品例

Logicool(ロジクール)/YETI

画像出典:logicool

USB型マイクはマイクを初めて使う場合など、機材に慣れていきたい場合に挑戦しやすい手軽な選択肢ですね!

声や楽器の音を上手く収音できるようにうまくセッティングできれば、これ一本で完結できます。

商品によって搭載されている機能が異なるため、比較検討も大切です!

上級編

オーディオインターフェイス+マイクでワンランク上の音質を!~実際のレッスン例も~

さて、中級編ではUSB型マイクをご紹介しました!

上級編では、オーディオインターフェイスを用いてコンデンサーマイクを接続するレッスン例をご紹介します♪

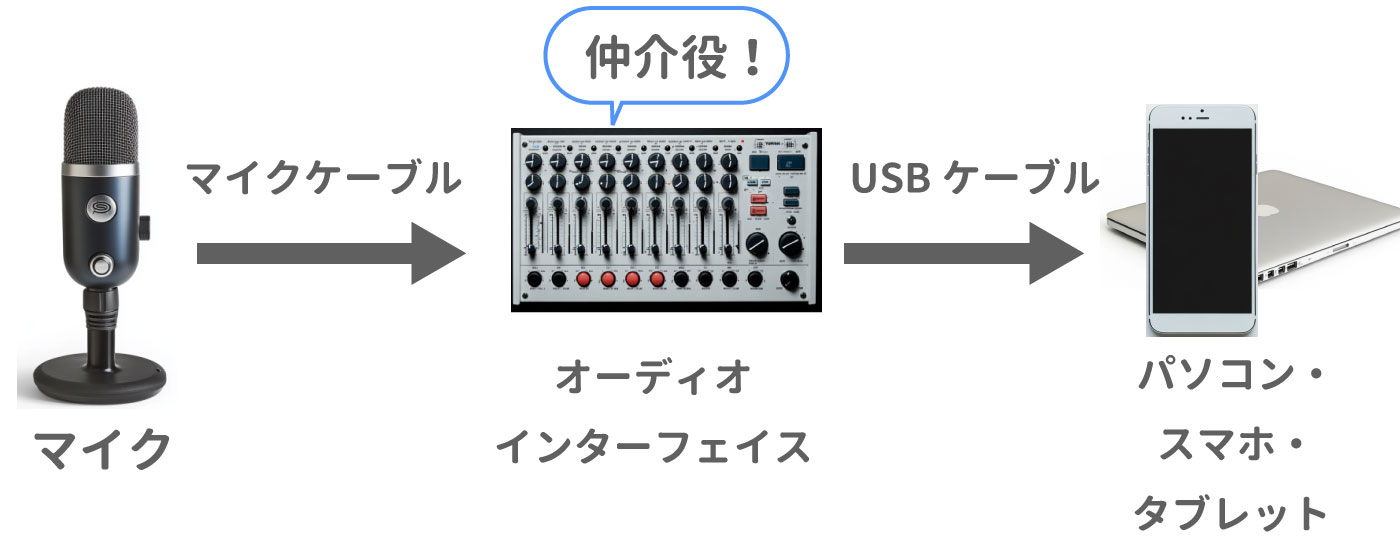

オーディオインターフェイスとは?

オーディオインターフェイスとは、マイクや楽器からの音をPCやスマホ、タブレットに取り込むための仲介役です。

これを使用することで、アナログ信号をデジタル信号に変換し、スマホやPCなどに音を取り込むことができます。

オーディオインターフェイスは音の信号を変換する機材であり、音源の音量や音質を調整するには「ミキサー」が必要です。

ミキサーでの調整はパソコン上のソフトウェアで行うことも、外付けミキサーをオーディオインターフェイスに接続して使うことも可能です。

私のおすすめは、ミキサーとオーディオインターフェイスが一体型になったモデルです。

1台で簡単に操作できるため大変便利です!(商品例はのちほどご紹介します)

「USB型マイク」と「オーディオインターフェイスを用いてマイクを接続する場合」の違いは?

USB型マイクは1台でオーディオインターフェイスの機能を持ち、直接PCなどの機器に接続できます。

では、USB型マイクではなく、別途オーディオインターフェイスを用いるメリットは何でしょうか?

- よりよい音質を求められる(高品質のコンデンサーマイクなどが使用可能)

- より拡張性が広がる(複数のマイクや機材を接続できる)

レッスンで、「機材にこだわりたい場合」や「複数の機材を接続したい際」に仲介してくれるオーディオインターフェイスが役立ちます。

実際のレッスン例を用いて、具体的なイメージをお伝えしたいと思います!

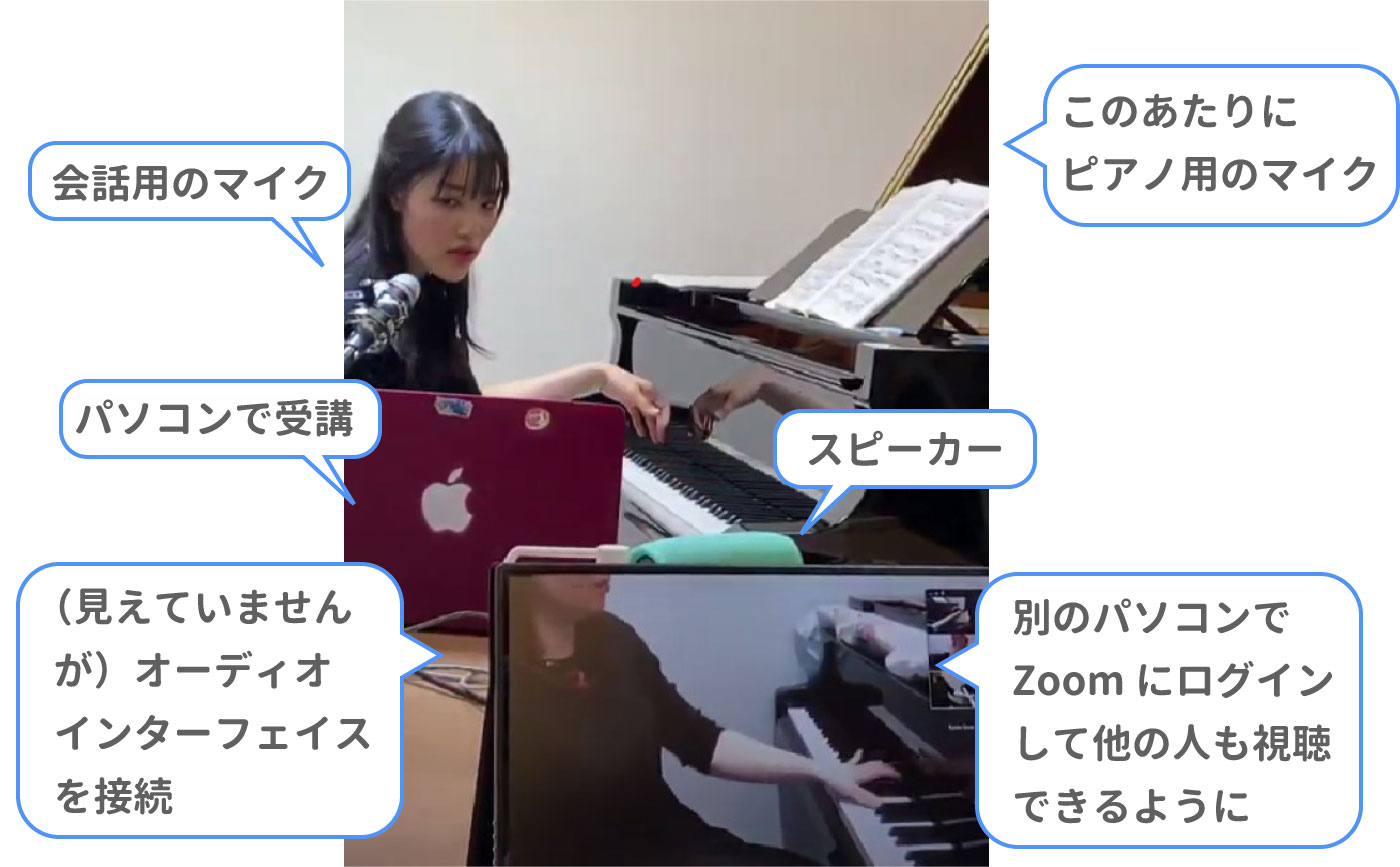

マイクとオーディオインターフェイスを用いた実際のレッスンの例

海外の先生のレッスンを受講した際の実際のレッスン風景写真です。

この時の詳しいセッティングをご紹介します!

- マイク2本(ピアノの音を拾う用/会話用)

- パソコン

- スピーカー

- オーディオインターフェイス

- 各ケーブル

- マイクスタンド

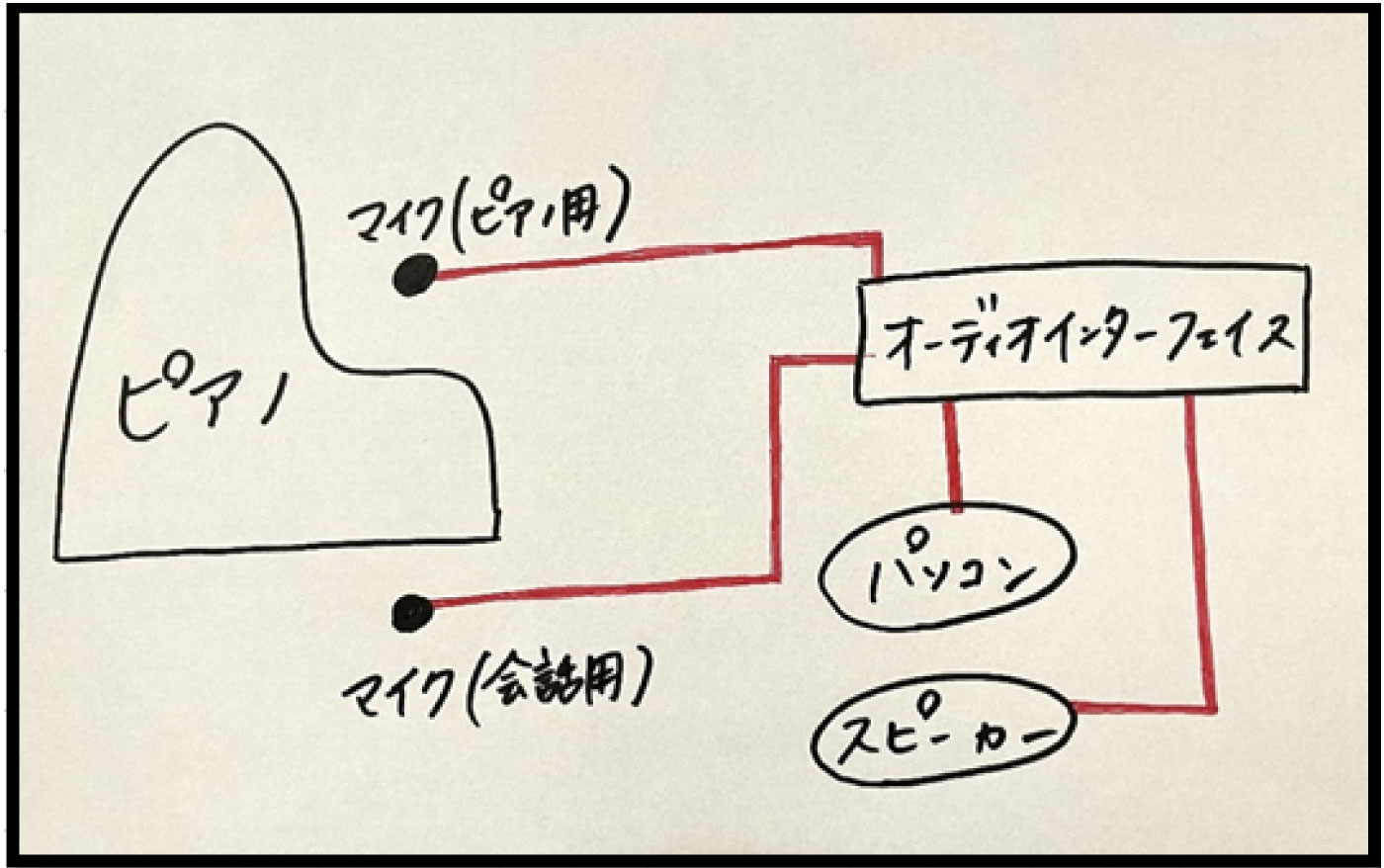

セッティング図

各機材について

マイク

| ピアノ用 | コンデンサーマイク |

|---|---|

| 会話用 | ダイナミックマイクなどなんでもOK |

ピアノ側にマイクを設置した場合、ピアノの音は繊細に拾うのですが会話をクリアに拾いづらくなってしまうため、 2本のマイクを使用することをおすすめします

▼ コンデンサーマイクの商品例

- AKG(アーカーゲー)/P220

https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/199414/ - AKG(アーカーゲー)/C214

https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/126591/ - audio technica(オーディオテクニカ)/AT4050

https://www.audio-technica.co.jp/product/AT4050

スピーカー

レッスンは双方向のため、音を送る側と受け取る側の両方で環境を作ることが大切です!

良いマイクやオーディオインターフェイスを使用して音を送っても、iPhoneやタブレットのスピーカーで聴いているとあまり違いが伝わらない可能性もあります。

オーディオインターフェイス

新たに取り入れる場合は以下のポイントにもチェックしましょう!

- 使用するパソコンとの相性(対応しているか)

- コンデンサーマイクを使用できるのか(48Vの電源が必要)

- チャンネル数が足りているか(チャンネル数が多いほど同時に接続して使用できるマイクや楽器の数が増える)

▼ オーディオインターフェイスの商品例

ヤマハ/AG06MK2(ミキサーとオーディオインターフェイス一体型)

画像出典:YAMAHA

各ケーブル

使うマイクの本数や機材によって必要なケーブルの種類や本数は異なります。

用意する前に必要なケーブルの種類と長さを確認しましょう。

短すぎるとマイクからオーディオインターフェイスに届かない・・・なんてことも!(かといってあまりに長すぎるのも音質が劣化してしまうため△)

マイクスタンド

しっかり安定して立てられるものがおすすめです!

▼ マイクスタンドの商品例

TAMA(タマ)/MS205BK

画像出典:TAMA

このようにオーディオインターフェイスを用いることで、マイクをグレードアップしたり、機材を追加したり、より柔軟にレッスンを行うことが可能になります。

なかなかここまでそろえるのは大変すぎる・・・という方も多いかと思いますが、知識として知っておくことでこだわりたい時に選択肢が広がるかと思います!

長くなりましたが、最後に電子ピアノでレッスンをされている方々向けに、オーディオインターフェイスを用いてレッスンを行う例もご紹介します♪

電子ピアノの表現力を最大化!オーディオインターフェイスの賢い使い方

電子ピアノのスピーカーから音を出す形のレッスンもOKですが、オーディオインターフェイスを用いることでもっとくっきりとした音を届けることができます!

さらに、「ピアノの音を外に出せない場合」にも活用できる方法です!

実際にPiaDOORの講師や生徒さんの中にも、電子ピアノにオーディオインターフェイスを用いてレッスンされている方がいらっしゃいます。

ここでは、実際にPiaDOORの講師が使っている機材をご紹介します♪

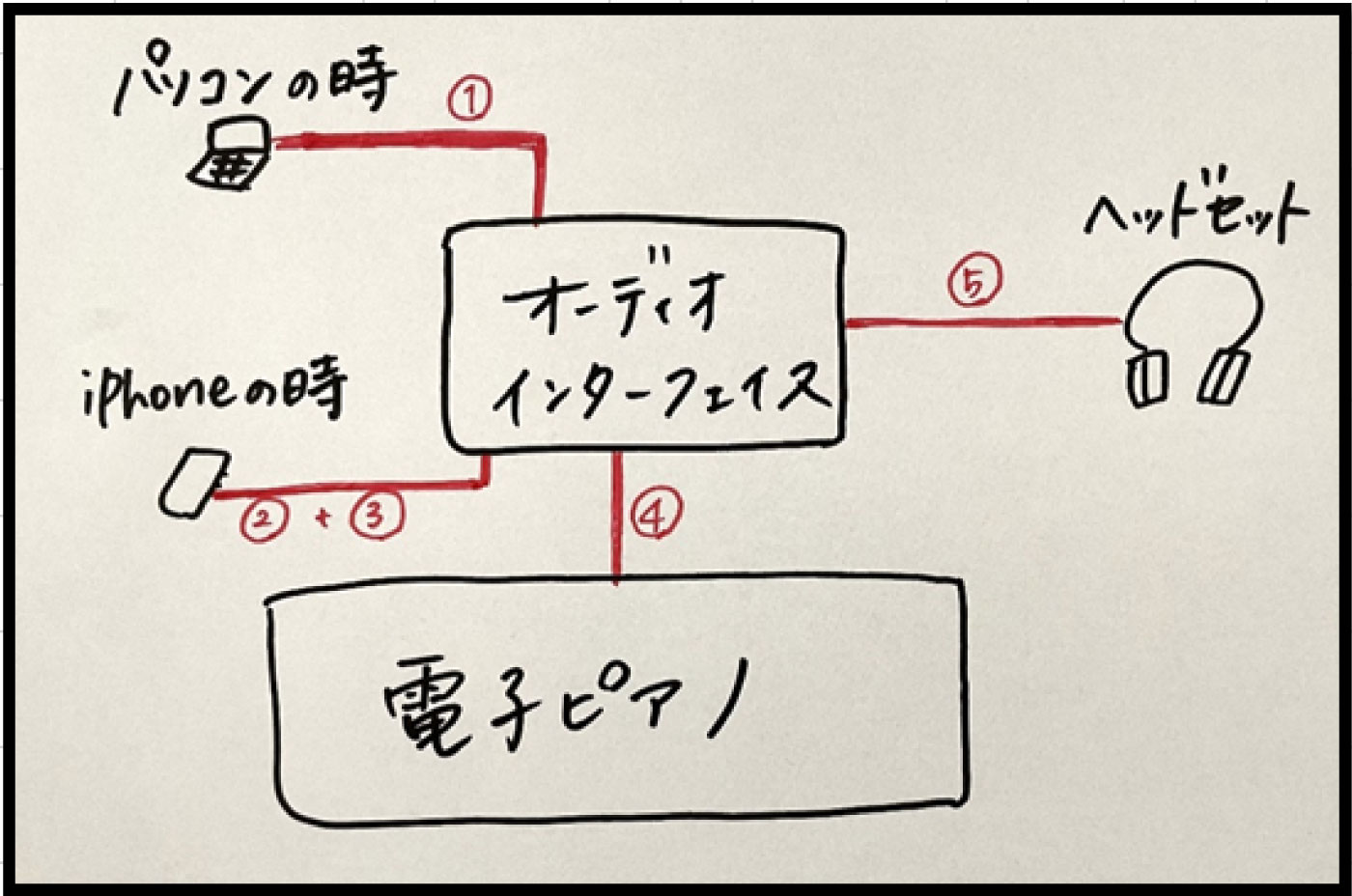

PiaDOORの講師の例

機材一覧

-

パソコンもしくはiPhone

(ZoomとMicrosoft teamsはパソコン、FaceTimeはiPhoneと使い分けているとのことです) -

オーディオインターフェイス

RolandのGO:MIXER PRO-X(オーディオインターフェイス機能を持った小型ミキサー) -

ケーブル(計5種類)

- ①パソコンとオーディオインターフェイスを繋ぐケーブル

- ②iPhoneとオーディオインターフェイスを繋ぐケーブル

- ③TRRSケーブルとiPhoneを繋ぐ変換アダプタ

- ④電子ピアノとオーディオインターフェイスを繋ぐケーブル

- ⑤ヘッドセットとオーディオインターフェイスを繋ぐケーブル

-

ヘッドセット

(本体に音量調節機能が付いている物がオススメとのことです!)

実際の接続方法

パソコンの場合

①パソコンとオーディオインターフェイスを繋ぐケーブル

GO:MIXER PRO-Xに付属していたものを使用(タイプC to マイクロB)

④電子ピアノとオーディオインターフェイスを繋ぐケーブル

6.3ミリのモノラルケーブルを使用

⑤ヘッドセットとオーディオインターフェイスを繋ぐケーブル

ヘッドセットに付属されていたものを使用(3.5ミリのステレオミニプラグ)

▶ 3種類のケーブルを使用!

iPhoneの場合

②iPhoneとオーディオインターフェイスを繋ぐTRRSケーブル

GO:MIXER PRO-XはスマートフォンでMicrosoft teamsやFaceTimeを使用する際は、USBではなくTRRSケーブルを使う仕様

付属されていたものが短かったため、1メートルのものを別で購入されたとのことです!

手元を映すときにはもう少し長さに余裕があった方が使いやすそう!とのアドバイスもいただきました。

③TRRSケーブルとiPhoneを繋ぐ変換アダプタ

②のケーブルをタイプCに変換するアダプタ

④、⑤は同上のケーブル

▶ 4種類のケーブルを使用!

電子ピアノとの接続イメージ

電子ピアノの場合はオーディオインターフェイスを用いて接続することで、音の出せないマンションでも快適にレッスンができます。

また、音がよりクリアに聴こえたり、細かいニュアンスが伝えやすかったりとさらに充実したレッスンできる場合があるのですね!

番外編

見逃せない!レッスンがもっと充実する便利アイテムと工夫集

最後に、紹介しきれなかった便利なアイディアやグッズを少しだけ載せてみたいと思います!

ヘッドセット

スピーカーを使って音を出していてハウリング*してしまう場合、相手からの音をクリアに聞きたい場合などにあると便利です。

また、電子ピアノでオーディオインターフェイスを用いてレッスンする際に必要です。

皆さんマイクが「キーン」と大きな音を出すのをきいた経験があるのではないでしょうか。 マイクで拾った音をスピーカーで拡声して、その音を再びマイクが拾ってしまうという音のループにより、 特定の周波数帯域がどんどん強調されていってしまうために起きる現象です。

▼ ヘッドセットの商品例

audio technica(オーディオテクニカ)/ATH-M50x

画像出典:audio technica

マイクスタンドの下に置いて振動吸収

スタンドを置く環境によっては、床からの振動がマイクスタンドからマイクに伝わってしまいます。

例)ピアノのペダルを踏んだ時にその音がマイクに伝わってしまい、結果としてピアノの音がクリアでなくなってしまう・・・

そんな時に、マイクスタンドの足元にこのようなアイテムも活用できます。

PEARL(パール)/RRG-35BN レゾリング

画像出典:SOUND HOUSE

ピアノ用マイク2本+会話用マイクの計3本使い

こちらは主に先生方への内容となりますが、マイクなど機材に慣れてきて、さらにピアノの音質にこだわりたい場合は・・・

「ピアノ用2本」「話す用1本」のマイク3本使いもできます!!!

ピアノ用に2本用いることで、横ステレオにして「低音域から高音域まで」を幅広くカバーします。

ピアノとマイク自体は1メートルくらいを目安に離し、2本のマイクを20~30センチ離して横ステレオに配置します。(もちろん実際に試しながら調整が必須です。)

▼その際、このように2台マイクを設置できるスタンドも活用できます。

K&M(ケーアンドエム)/23550

画像出典:SOUND HOUSE

スタンド不要のコンデンサーマイク

スタンド不要のコンデンサー型マイクなんて便利な選択肢も・・・!

マイクスタンドの必要がないため、部屋のスペースがない場合なども手軽で便利に使用できます。

▼ 商品例

audio technica(オーディオテクニカ)/ATM350PL

画像出典:audio technica

まとめ

この記事ではたくさんの機材を紹介してまいりました!

特に今回は音質改善に重きをおいてご紹介しましたが、例えば手元用のカメラを追加したり、小道具をたくさん使ってみたり・・・

オンラインレッスンでは工夫できるポイントはたくさんあるのです!

一番大切なことは、レッスンの「目的」や「目標」を見据えて自分に合ったベストなレッスン方法を見つけることです!!

機材の設定や準備などレッスン以外のところでストレスを抱えすぎてしまうのはもったいないですよね・・・

そしてもし何か機材を取り入れる際には、最初から特殊な機材やマニアックな機材に手を出すのではなく、まずはポピュラーなものを選ぶのがおすすめです!

同じ機材を使っている人が多い場合、たくさんのノウハウがネットに掲載されていたり、トラブル時の解決策が探しやすかったりと便利だからです!

沢山の人に支持されている機材は、必ず理由があるはず!そんな点も選ぶポイントに加えてはいかがでしょうか!

皆さんの素敵なピアノライフを心から願っています♪

最後までお読みいただきありがとうございました!!